北海道の森から建築へ[木の家づくり編]

家づくりの最前線で活躍するプロを訪ね、これからの家づくりにあらかじめ知っておきたい考え方や基礎知識をうかがう取材シリーズ。

目次

昭和21年に造材業・製材業からスタートし、三笠市・岩見沢市を拠点に北海道の木と伝統的な大工の手仕事を生かした地産地消の家づくりを行う武部建設。常務取締役 武部豊孝さんに、木の家づくりの魅力と意義についておうかがいしました。

武部建設(株) 常務取締役

武部 豊孝さん

三笠市出身。京都の大学で建築を学び、大手ゼネコン勤務を経て、ものづくりを極めたいと2018年にUターン。武部建設に入社し、ゼネコン時代の学びを生かして主に木を用いた非住宅建築を手がけている。一級建築士。

川上から川下へ。 木を見て住まいを考える。

昭和21年創業の武部建設は、山の木を伐採し建築材を生産する造材・製材業から始まりました。建設業に移行した今も、道産材や国産材を用いた建物づくりにこだわり続けています。 その歩みと想いの象徴ともいえるのが、創業時から代々大切に育んできた社有林です。岩見沢市にある約10haの社有林には、主にカラマツとトドマツが植えられています。特に、創業者の名に由来する樹齢70年超の「トヨエモンカラマツ」は、設計に合わせて担当大工が伐り出し、家づくりに活用してきました。

木を育てて伐り出す林業、その木を材に加工する製材業、そしてその材を用いて家を建てる建築業は、川の流れになぞらえて川上・川中・川下とも呼ばれます。その源流からワンストップで木の家づくりができるのが、社有林を持つ弊社ならではの強み。素材の物語を語ることができ、その良さを生かす技と経験を持っていることも、私たちが建てる住まいの付加価値になると考えています。

時には「地域の木を生かした家を建てたい」というお客様と森に出かけ、使う木を選ぶところから家づくりを始めることもあります。実際に生えている木を見て、なぜこの木を選ぶのか、どんなふうに使うのか、木を見て語らうほどに未完のわが家への愛着も深まるでしょう。また、住まい手とつくり手のコミュニケーションが深まることで、対等な立場で家づくりを考えることができ、心から納得できる家づくりが実現できます。

地域の経済も潤す道産材を生かした住まい

森の恵み豊かな北海道ではカラマツや道南杉、トドマツ、ナラをはじめとする広葉樹など、多彩な樹種が育ち、建材として用いられてきました。なかでも道産カラマツは近年、製材・加工技術が進化したことで、道内各地の工務店でも地産地消の建材として、構造材や床材、外壁材などに積極的に活用されるようになりました。私たちも自社林産材を含め、建物づくりに多く使用しています。それでも、実際には建材として使われているのは、年間生産量のうち10数パーセント程度にすぎません。山から伐り出されたカラマツ材の多くは、チップや物流用のパレットなどに加工されているのが現状です。

先人から受け継いだ貴重な森の資源を、もっと生きた形で使いたい。そう考えた私たちは、構造材には使えない間伐材や端材も、可能な限り外壁材や内装材として活用するように心がけています。土地の森の資源を建築に有効活用することはその価値を上げ、林業を支える大きな力になる。さらに、地域産業と結びつくことで経済が潤い、まちの活性化につながることも期待できます。地域に根ざす工務店として、私たちもその一翼を担いたいと考えています。

また、地域材をできる限り採用することはウッドマイレージの削減、環境負荷の低減にもつながります。中間コストや高騰する運搬費の圧縮にも役立つため、住まい手にとっても大切な予算を無駄なく使うことができ、価値ある住まいづくりが実現できます。

ものづくりの楽しさを実感できる工務店を目指して

私たちは建材の地産地消を進め、家づくりの選択肢を増やすために、銘木市へ出向いて原木の買い付けも行っています。センやキハダ、ハンノキ、アサダなど建材としてはメジャーではなかった樹種にも注目。原木で仕入れて、製材・乾燥を行い、大工が加工して家づくりに生かすことにチャレンジしています。

北海道には、開拓の歴史を刻む古民家や納屋、蔵がまだ各地に残されています。私たちは大工の伝統的な技術を生かして各地に残る古民家を解体し古材を保存。優れた耐久性とテクスチャーを保ち続けている材を再び組み上げ、今の暮らしに適応する住まいへと生まれ変わらせる「古民家再生」にも取り組んでいます。新たに建てる住まいの内装材や造作にも、古材を適材適所に活用。地産地消の家づくりの原点ともいえる古民家再生や古材の活用に次世代でも取り組めるよう、伝統的な大工技術の継承にも注力しています。

武部建設の家づくりは、住まい手が川上・川中・川下のどこからでも参加でき、用いる材も予算や好みに合わせて選択が可能。そのプロセスや選択肢のすべてをご覧いただく用意をしています。最近では、住宅のみならず、道産材を生かしたワイナリーや宿泊施設などの非住宅建築の実例も増えてきました。私たちは手仕事と木の温もりを生かしながら、ものづくりに関わるすべての人が同じ目線で「つくり上げる喜び」をこれからも共有し続けたいと考えています。

Case.1 栗沢町・木の教会

「栗沢町の風景に溶け込む『木の教会』を実現したい」という要望を叶えるため、象徴的柱として自社林から伐り出した樹齢70年超のカラマツの丸太を採用。内部十字架下の腰壁には三笠事務所構内のポプラ材を利用しています。

Case.2 札幌市・Fさん宅

住まいの中心となるリビング・ダイニングは、スギの羽目板を張った勾配天井を採用し開放感を演出。登梁や棟木、独立柱には幕別町産カラマツ、床は幅広のナラ無垢材を用いることで、木の温もりに包まれるような空間を実現しています。

Case.3 栗山町・Kさん宅

外壁に道産カラマツ板張りを採用した外観と同素材のカーポートが、周囲の雑木林や丘陵地の四季の移ろいになじむKさん宅。ダイニングの一角には、タモ材の造作カウンターやピクチャーウインドウも設けられています。

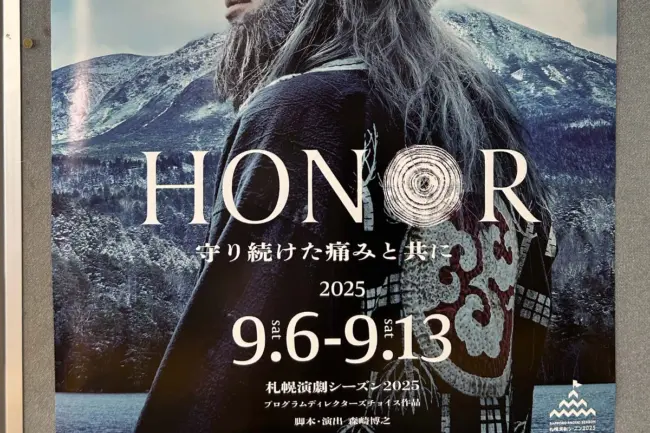

「札幌演劇シーズン2025」で、『HONOR 〜守り続けた痛みと共に〜』を観劇した感想

「札幌演劇シーズン2025」で、『HONOR 〜守り続けた痛みと共に〜』を観劇した感想

「資産」としての視点も大切に[資産価値編]

「資産」としての視点も大切に[資産価値編]

![合理性とプライスレスな価値を兼ね備えた暖房[薪ストーブ暖房編]](https://www.replan.ne.jp/wp-content/uploads/2025/08/49416-01-25-650x433.jpg)