心豊かで心地よい。 省エネ暮らしを叶える薪ストーブのススメ

安心して、心地よく。薪ストーブとともにある日々を応援します。

目次

北海道の木と大工の伝統技術を生かし、高性能な住まいづくりに取り組んでいる武部建設。近年はエネルギーを無駄遣いせずに心地よい住環境を実現する薪ストーブを採用した家づくりを積極的に提案。優れた住宅性能を備え、木と薪火の温もりあふれる住まいは、同社のシンボルにもなりつつあります。薪ストーブ採用のメリットと魅力、これから目指すものについて、代表取締役の武部豊樹さんにうかがいました。

暮らしと環境に優しいこれからの暖房

北海道の住宅は近年、躯体性能の向上によって、暖房は全館暖房が主流になり、エネルギー源の多様化も進んでいます。その一方で世界的なエネルギー環境の変化、そして、脱炭素化への急速な歩みは止まることがありません。私たちはこれからの住まいの暖房機器として、北海道の自然が育む木々から生まれ、自給可能なバイオマスエネルギーを活用する薪ストーブに注目しています。

薪ストーブは遠赤外線によるやわらかな暖かさと立ち上がりの早さを兼ね備え、美しい薪火は冬の暮らしを豊かに潤してくれます。暖房を必要としない時期も、インテリアとして楽しむことができます。また、イニシャルコストを加味しても耐用年数が30年以上と長く、設備更新の手間やコストが少なく済むのも大きな魅力です。薪を自ら調達することができれば、ランニングコストもさほどかかりません。

薪ストーブに火が入る季節になると、家族や友人がその周りに自然と集まって会話が弾む。そんな暮らしのコミュニケーションツールになることも、大きな魅力です。そうした数々のメリットが周知されることで、薪ストーブは北海道の暮らしにより身近な存在になり、そう遠くない未来には暖房のメインの選択肢の一つになる、と確信しています。

熱エネルギーを有効活用するために

一年中、小春日和のような心地よさが感じられる、薪ストーブのある省エネルギー住宅。武部建設はそのコンセプトをカタチにするため、さまざまな実験的な試みと研究を重ねてきました。これまでの実績により、私たちが建てる平均的な30~40坪の高性能住宅の場合、薪ストーブ1台で厳冬期も快適な室内環境を保つことが実証されています。 さらに薪ストーブの熱を適正にコントロールしながら、余剰な熱をため、再び必要なときに使えるようなシステムの構築ができないだろうかと考えています。その手立ての一つとして、自然蓄熱・放熱する素材、レンガやコンクリート、潜熱蓄熱材などの素材に注目。既にストーブまわりにコンクリート土間の床、潜熱蓄熱材を配合した湿式仕上げの土壁を用いた家づくりにも取り組んでいます。

薪火の余剰熱を活用できるシステムが確立すると、一年中心地よい室内環境を実現しながら、ランニングコストもぐんと下げることができるでしょう。こうした細やかな試みは、私たちのような地域の工務店だからできる挑戦だと思っています。

域内消費がもたらす豊かな暮らし

ストーブ用の薪は、地域で住まい手が自給できるカーボンニュートラルな燃料です。間伐材や未利用材など、身近な資源を無駄なく消費することで、域外に過度なエネルギー依存をしないエコな暮らしの実現にもつながります。また、森林組合などを介して地域の林業と結びつくことで、エネルギーの域内消費が促され、地域経済の価値向上と活性化がより進み、住まう土地がより魅力ある場所になるでしょう。薪づくりを介して新しい地域コミュニティーも形成され、住まうご家族にとって家も暮らしもより価値あるものになると考えています。

武部建設には創業以来、大切に育ててきた社有林があります。今後は私たちの家で暮らすご家族に森を開放し、建材には向かない木材や枝を薪として活用していただく「薪活」を行いたいと考えています。

また、ナラなどの細い幹をほだ木として活用し、一緒にシイタケを育てて収穫を楽しんだり、岩見沢にある「結ホール」にクッキングストーブを導入し、皆さんと社有林でつくった薪や森の恵みを使って料理を楽しんだりしたいとも考えています。そんな薪活や森遊びを通して、住まい手と温かな関係を築き、より心豊かな暮らしをご提案したいと考えています。

●owner’s voice|case.1|栗山町 サメオト(オーナー)

京都、イタリア、フランス、東京で暮らし、いつか故郷の北海道で自分の店を持ちたいと考えていました。本州暮らしの暖房はエアコンでしたが、乾燥がつらくて冬が来るのが憂鬱でした。移住を機に薪ストーブのある家で暮らし始め、優しい暖かさに魅了されました。2021年に念願のレストランを開いた際にも、迷うことなく薪ストーブを選択。白い丘の景色と薪火は冬の名物としてゲストに愛され、大切なコミュニケ―ションツールの一つになりました。営業中は厨房にこもりっきりで、僕自身は炎を楽しむ余裕はありません。その代わり、休日には近所の人たちと一緒に庭で焚き火を囲んでいます。薪ストーブがもたらしてくれた移住暮らしの醍醐味です。

●owner’s voice|case.2|栗山町 Kさん

寒いのが当たり前の社宅暮らしを卒業して、2022年に新築。キャンプが大好きだったので、昔から薪ストーブのある木の家に憧れていました。冬は夕方に薪をくべ、ストーブの前にちゃぶ台を置いて、夕飯を食べるのが楽しみ。薪も自分で調達するのが、ここでの生活の一部です。チェンソーの扱い方も講習で学び、薪を運ぶのに便利な軽トラックも購入。今では、木を切ったからといろいろな人が連絡をくれるようになりました。地域で薪ストーブを使っている家が多いので、薪づくりもご近所づきあいに役立っています。あれほど好きだったキャンプには行かなくなり、薪ストーブを通じて人とのつながりも増えて、子育て後の夫婦の暮らしが豊かになりました。

●owner’s voice|case.3|南幌町 Kさん

埼玉県からUターンし、2021年に広い土地と自然を求めて南幌町に家を建てました。目指したのは、家族団らんの中心に薪ストーブのある住まい。武部建設の「てまひまぐらし」という提案が琴線に触れました。深川の農家で育った私にとって、体の芯から暖まる薪ストーブの熱に昔の記憶がよみがえりました。地元で職を得たおかげで、冬の朝はゆっくりと薪ストーブの窓を磨き、灰を捨てて火をつけることから始まります。その時間を重ねるたびに、薪ストーブへの愛着も深まります。実は移住前、研究機関でバイオマスエネルギーの研究をしていました。今、薪を使って暮らしてみて、改めてバイオマスエネルギーを活用する暮らしのメリットを体感しています。

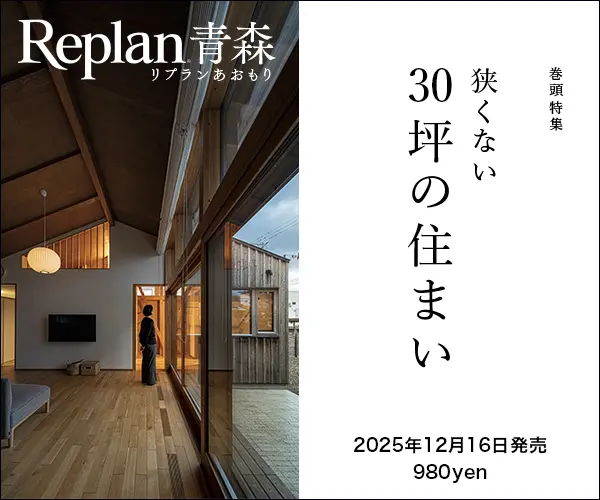

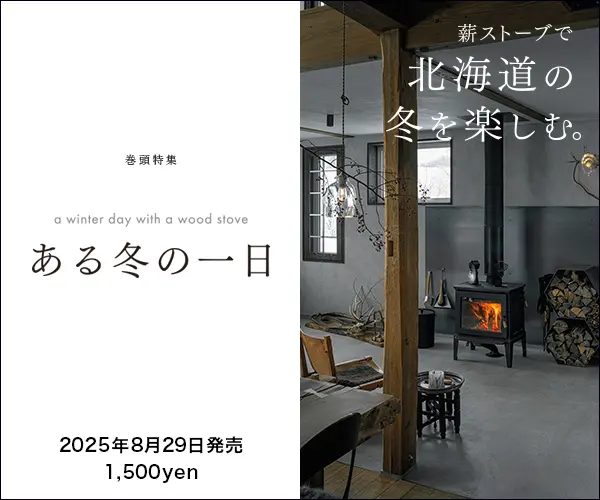

\2025/8/29発売!「「薪ストーブで北海道の冬を楽しむ。」/

安心で快適な薪ストーブのある暮らしに役立つ家づくりの本ができました。

日常にひと味違う豊かさをもたらす薪ストーブの炎がある暮らし。「薪ストーブで北海道の冬を楽しむ。」では薪ストーブを日常生活のパートナーとして取り入れた住まいの実例をはじめ、住宅雑誌Replanならではの視点で、薪ストーブライフに役立つ情報をさまざまな角度からご紹介します。

薪ストーブの基礎知識のほか、先輩たちのお宅から学ぶ間取りや薪置場のアイデア、専門店によるメンテナンスのことなど、薪ストーブ導入の前に知っておきたい情報も。ぜひ手にとって、炎のある暮らしの魅力をご覧ください。

北海道の書店にて発売中!

〈インターネット購入〉Replan Books/Amazon /Fujisanマガジン

※インターネット購入・方法についての詳細はこちらからご確認ください

身体も心も温まる。薪火を楽しむ冬の休日

身体も心も温まる。薪火を楽しむ冬の休日

福島・飯坂温泉で写活さんぽ。レトロな街歩きを楽しむ

福島・飯坂温泉で写活さんぽ。レトロな街歩きを楽しむ