先日、フィンランドを代表する建築家、アルヴァ・アアルトの自邸を訪問しました。今から約90年前に当時の妻アイノ・アアルトとともに設計した自邸兼事務所です。

昨年の旅行に続いて2度目の見学でしたが、今回は日本人ガイドによる日本語ツアーで前回よりもはるかに細かい部分まで理解できましたので、少し詳しくご紹介したいと思います。

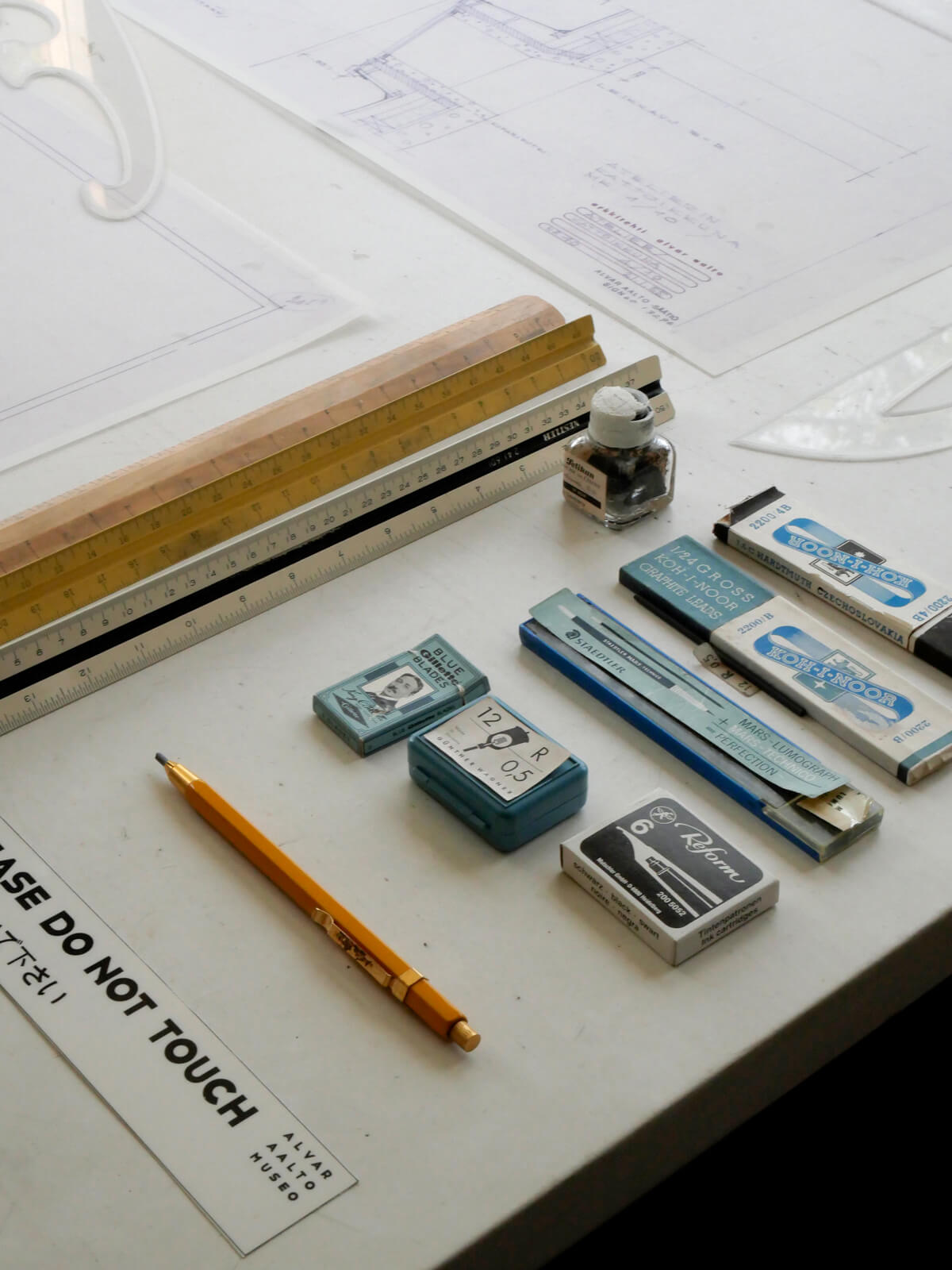

見学のルール

アアルト自邸は、その建物全体が巨大な展示品。家具や壁には触れるのはNG。写真撮影は可能だが、フラッシュ撮影と動画撮影は禁止。

アルヴァ・アアルトの自邸について

アアルトの自邸は、1933年に故郷のユヴァスキュラからの移住に際して、アアルトがヘルシンキで初めて設計した建物です。1936年に竣工して以降、アアルトが亡くなるまで40年間暮らしました。

当時住んでいたのは家族4人と住み込みのお手伝いさん2人の計6人だそう。1955年までは設計事務所としても使われていて、2002年からはアアルト財団が管理し、一般公開されています。

構造や外観のこと

建物の構造は鉄筋コンクリート+レンガ造。修復を繰り返していますが、当時の素材がそのまま使われています。この地域は積雪が少ないため、屋根形状は雪処理よりもデザイン重視。周囲は今でこそ閑静な住宅街ですが、昔は家がそれほどなくて海が見えたそうです。

外観はL字型ですが、これは開放感とプライバシーを両立していて、1900年代初頭の北欧住宅に多く見られるスタイル。玄関は家族とスタッフで共用だったため、ゾーニングの工夫でプライバシーに配慮しています。

住居棟1階のリビング・ダイニングのこと

リビングは「家族がくつろぐこと」を大切に設計されています。南側には大きな窓を設置。空間に広がりが生まれ、たっぷりと室内に採り込まれた太陽光が室内を明るく暖かくします。

窓辺から入る自然光のコントロールのため、中庭の植栽もアアルトが自らデザインしたそう。夏場は木が影になって日射を遮り、冬場は木の葉が落ちることで貴重な陽光が室内に射し込みます。いわゆる「パッシブデザイン」を当時から取り入れていたということですね。

主暖房は窓下に設置したラジエーターによるセントラルヒーティング。熱源はこの建物がある町、ムンッキニエミの地域暖房です。

アアルトと当時の妻のアイノは特に「内部と外部との調和」を重要視していたため、窓辺には観葉植物を置ける場所が設けられています。窓辺ですがラジエーターがあるので、冬場でも寒さに負けることなく育ちます。

室内を彩るインテリアは、アアルト自身が設計した品から他国で収集したものまで多岐にわたります。室内を見渡すと、フィンランドに限らず、自分たちが好むものの調和を意識して設計されていることが感じられます。

白色を基調としたモダンテイストのリビングに対して、ダイニングは落ち着いた夜の空間を演出するために茶色の壁に。テーブルは来客を想定した大きめのサイズ。夫妻が新婚旅行先のイタリアで購入したというクラシカルなチェアとモダンデザインが絶妙に融合しています。

住居棟2階の各部屋のこと

家族の団らんスペースである1階に対して、2階にはセカンドリビングと複数の個室、ゲストルームや洗面・浴室などがあります。家族団らんの中心には暖炉があり、大きな窓からの採光も十分。各部屋はできる限り当時の状態を復元しているということで、アアルトたちの暮らしの気配が色濃く感じられます。

オフィス棟のこと

オフィスでは当時10名ほどが働いていて、ここであらゆる建物の設計がされていました。半地下にサウナがあることと、公私を明確に区切るために、オフィスの床高は住居よりも高く設計されています。またレンガ造りの階段を5段上ったところに書庫があるなど、スキップフロアのような空間構成が見られるのが特徴です。

調和がつくる、美しさとやさしさ

どこか懐かしく、けれど今の暮らしにも取り入れたくなる。その理由はきっと、「調和」にあるのだと思います。

内と外、朝と夜、家庭と仕事。相対する性質のもの同士がぶつかり合うのではなく、静かに寄り添うように計画されていて、レンガや木、漆喰といった異素材が、決して主張しすぎず、互いを引き立てあっていました。

特に印象的だったのは2階のスケール感です。個室それぞれが、使う人の動線や気持ちに寄り添ってデザインされていて、個々にテーマを持った空間が穏やかに共存し、「家は人のためにある」というぶれない思想が貫かれているように感じられました。

意匠性と機能性。そのどちらかに偏ることなく、生活者にとっての「ちょうどよさ」を丁寧に探り、形にする。そんな設計の先に、人と人、人と家、家と街のつながりが生まれていくであろうことがクリアにイメージできた気がします。

「調和」とは妥協ではなく、「選択の積み重ね」。その行為の美しさを、アアルトの自邸は静かに物語っていました。もっと他の場所も見てみたくなったのは、そこにまだ見ぬ「調和」のかたちがあると期待を抱いたからかもしれません。