vol.041 リフォームで耐震性能を高めよう

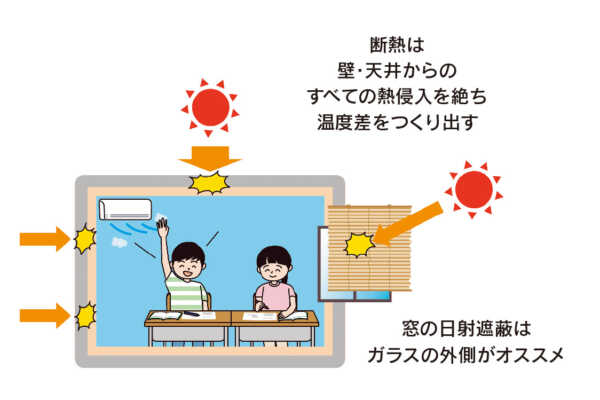

さらなる省エネ・省CO2が住宅の重要なテーマとなる寒冷地。 本企画は、独自の視点から住宅性能研究の最前線を開いている、東京大学の気鋭の研究者・前 真之准教授に、「いごこちの科学」をテーマに、住まいの快適性能について解き明かしていただきます。 シーズン1に続く第2弾として2015年からは、それまでの連載の発展形「いごこちの科学 NEXT ハウス」としてリニューアル。

「北海道・寒冷地の住宅実例から考える室内環境について」をテーマに、断熱、開口部、蓄熱など、さまざまな視点から寒冷地における室内環境の改善ポイントを解説しています。 東京大学大学院工学系研究科

東京大学大学院工学系研究科

建築学専攻・准教授

前 真之 (まえ・まさゆき)

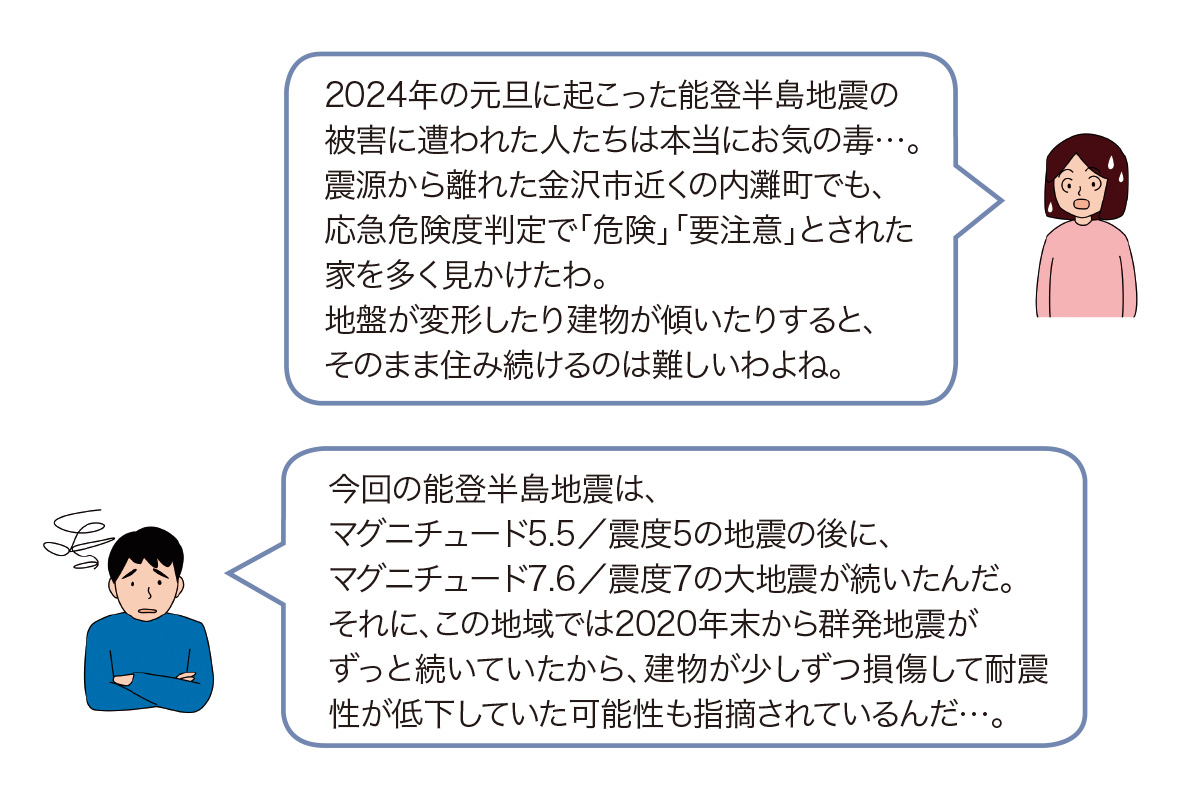

2024年1月1日に発生した能登半島地震では、多くの住宅が被害を受け、たくさんの人たちが今も避難生活を余儀なくされています。住宅は、地震の際に倒壊することなく住民の命を守るとともに、地震の後にも生活が続けられるように、大きな損傷を防ぐ十分な耐震性能が求められます。今回は、住宅の耐震に関して理解すると同時に、耐震と省エネ性能を同時に高めるオトクなリフォームについて考えてみることにしましょう。

能登半島地震の大きな被害

先の能登半島地震においては、16時5分のマグニチュード(M)5.5の地震に続いて、16時10分にM7.6の大きな揺れが発生。その後も2月22日までに震度6弱が2回、震度5強6回、震度5弱7回と、繰り返し大きな揺れが続いています。消防庁発表によると、震源に近い石川県を中心に新潟県・富山県にわたり、全壊約5千戸、半壊約1万3千戸、一部破損5万4千戸と、多くの住宅が被害を受けました。また七尾市や輪島市を中心に、2月22日時点で2万戸以上で断水が続いています。

筆者は被害が大きかった輪島市から100キロ近くも離れた金沢市近くの内灘町を訪れましたが、地盤が波打つように隆起し、建物がそれぞれ傾いているので、まるで空間が歪んでいるかのように感じたほどです。多くの敷地で塀が倒れ、土壌が露出していました(図1)。また応急危険度判定で、入り口に赤色の「危険」や黄色の「要注意」の警告が貼られて、住むことができなくなっている住宅もたくさん見かけました。

被害の大きかった輪島市から100キロ近く離れた内灘町でも、土地が大きく隆起し、塀が倒れ、傾き歪んでいる建物を多く見かけました。倒壊はしていなくても、変形が大きいために応急危険度判定で「危険」や「要注意」とされ、住み続けるためには大規模な補修が必要となっているのです。

この地域では以前から地震が多く、1993年にM6.6、2007年にM6.9の地震が発生。さらに2020年12月以降から続く地震は「能登群発地震」と呼ばれ、2023年5月5日にはM5.5の地震が起きていました。繰り返される揺れにより地盤や建物に少しずつダメージが蓄積され、今回の大きな揺れで限界に達した可能性があります。

この地域では以前から地震が多く、1993年にM6.6、2007年にM6.9の地震が発生。さらに2020年12月以降から続く地震は「能登群発地震」と呼ばれ、2023年5月5日にはM5.5の地震が起きていました。繰り返される揺れにより地盤や建物に少しずつダメージが蓄積され、今回の大きな揺れで限界に達した可能性があります。

「新耐震」でも安心は禁物

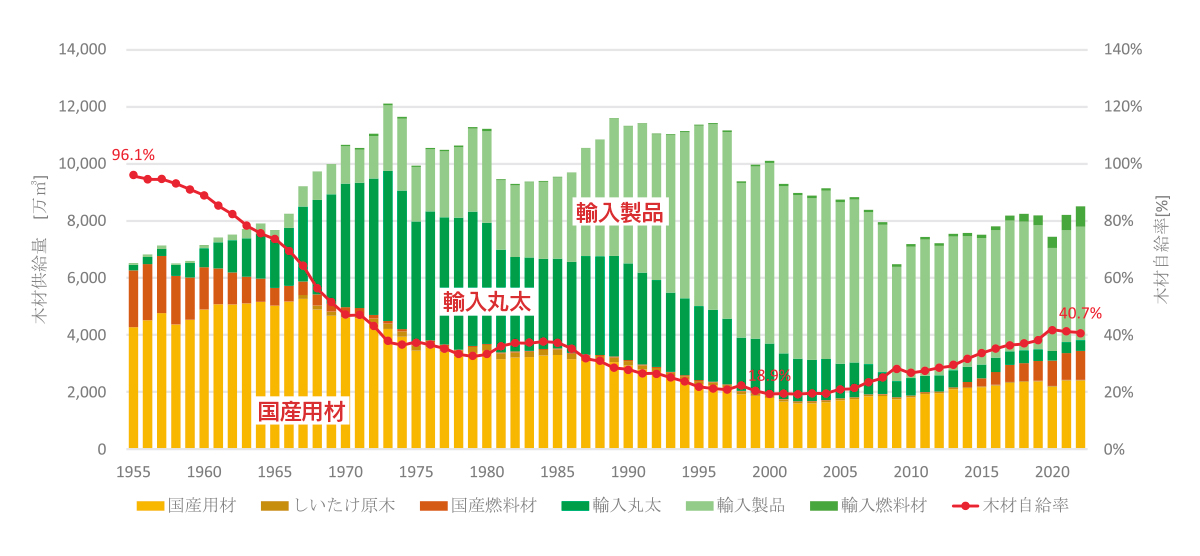

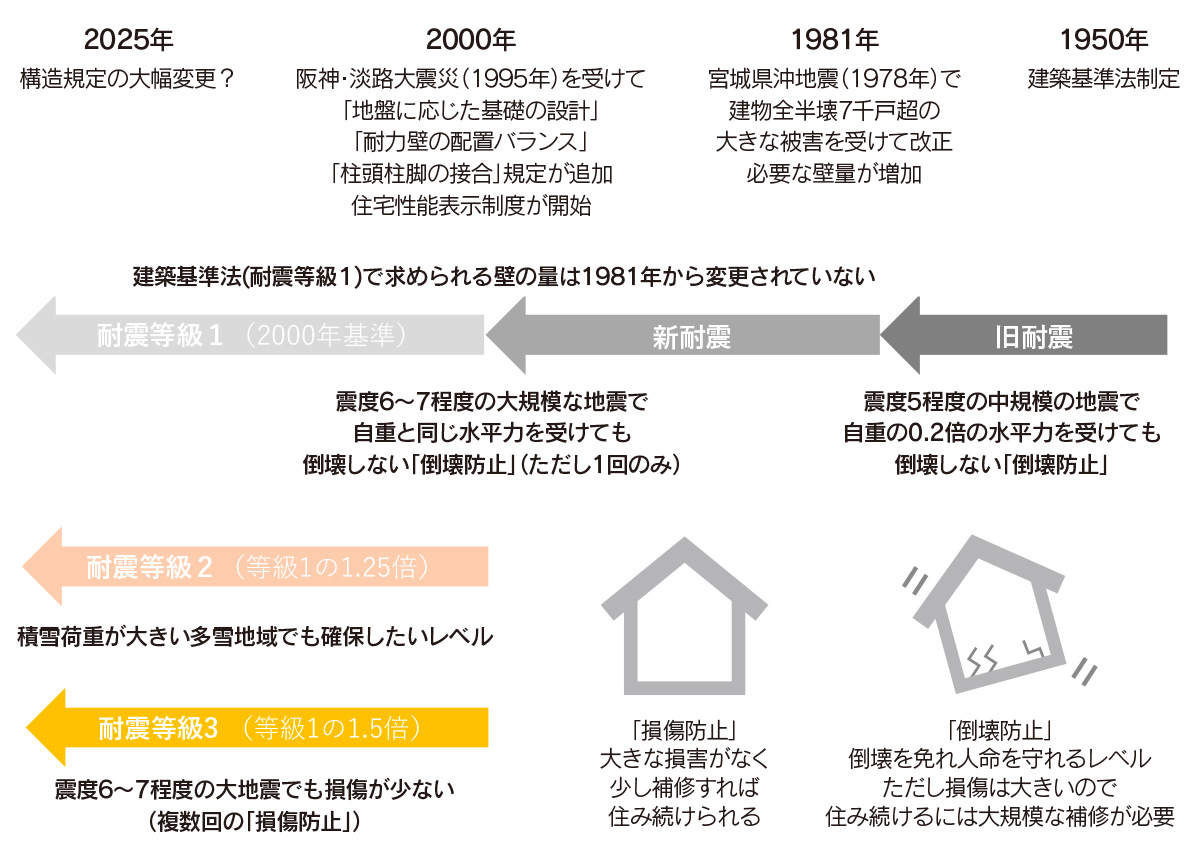

言うまでもなく、日本は世界でも突出した「地震大国」。地震の被害が繰り返されるたびに、住宅の耐震性能も強化されてきました(図2)。

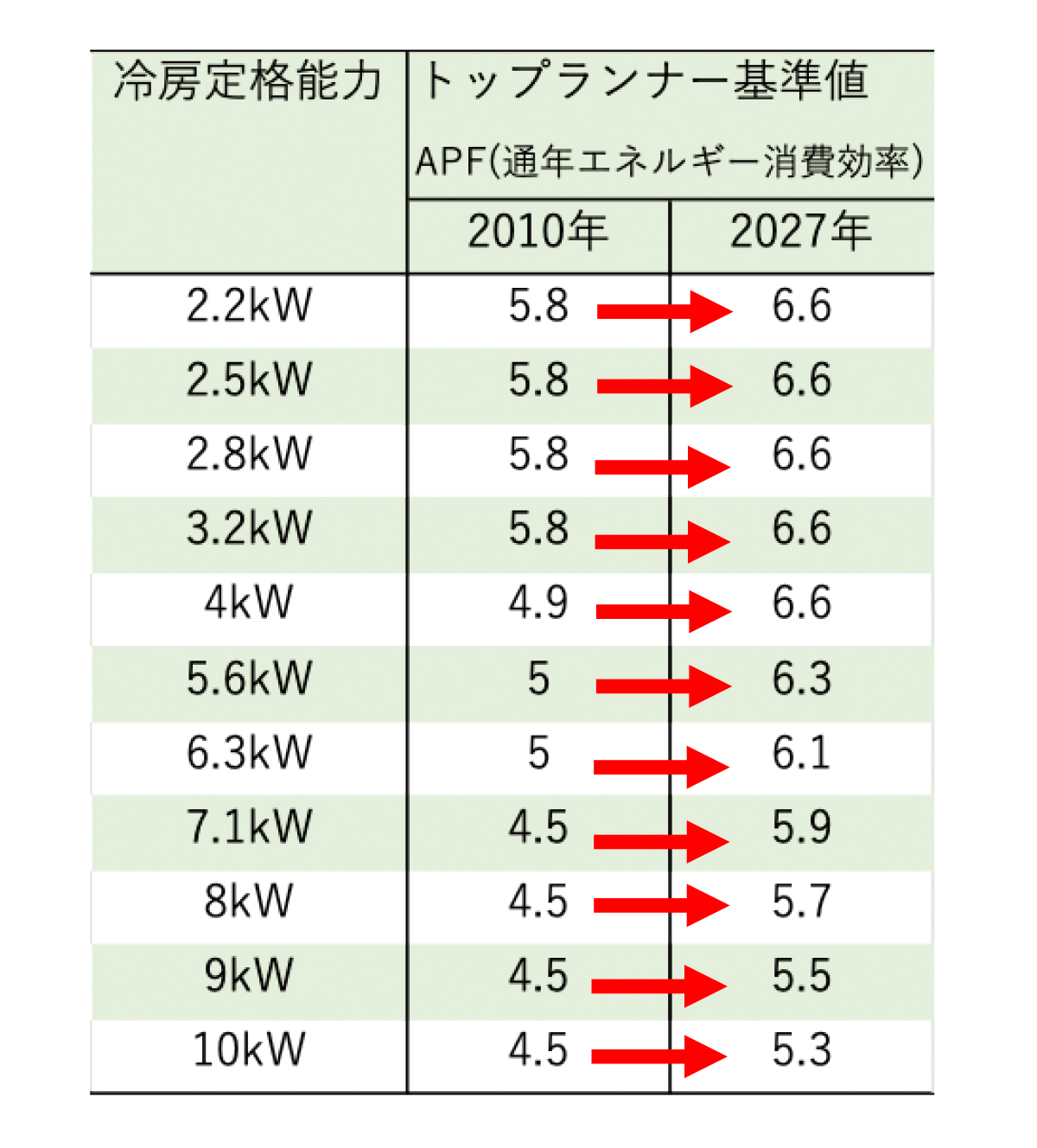

1950年に建築基準法が定められて以降、新築される建築物は定められた耐震基準を必ずクリアする必要があります。

この耐震基準は1981年に「新耐震」に改正されて以降、2000年に規定が追加されたものの、現在に至るまで「大地震における倒壊を防止し人命を守る」レベルにとどまっています。

震災後も暮らし続けるためには「損傷を防止できる」より高いレベルが必要であり、性能表示制度の耐震等級3(多雪地帯では等級2以上)が望ましいとされています。

1950年に建築基準法が制定され、すべての新築住宅で最低限度確保すべき耐震性能が規定されました。この「旧耐震」基準では、震度5の中程度の地震において、自重の0.2倍の水平力を受けても倒壊しないよう、必要な壁などの量を定めていました。この「倒壊防止」という言葉は、地震の際に崩れることなく地震後に避難できるという、「とにかく居住者の命を守る」ことを意味しています。ただし建物は大きなダメージを受けるため、震災後に住み続けるためには、大規模な補修が必要になってしまいます。

その後、1978年の宮城県沖地震(M7.4)で7千を超える住宅が全半壊したことから、1981年に「新耐震」基準に強化されました。震度6~7程度の大規模な地震において、自重と同じ水平力を受けても倒壊しないよう、必要な壁量が増やされたのです。

さらに1995年の阪神・淡路大震災(M7.3)において、全壊10万戸、半壊14万戸、一部損壊39万戸という大きな被害が出たため、「地盤に応じた基礎の設計」「耐力壁の配置バランス」「柱頭柱脚の接合」などの規定が追加されました。これは「2000年基準」などと呼ばれますが、必要な壁量自体は「新耐震」から変化していません。建築基準法の目的はあくまで「人命を守る」ことであり、すべての建物が必ず順守すべき最低レベルを定めているに過ぎないことは、よく理解しておく必要があります。

2000年からは住宅性能表示制度も開始され、建築基準法の耐震性能(2000年基準)を耐震等級1、その1.25倍の強さを耐震等級2、1.5倍の強さを耐震等級3と定めました。耐震等級2・3は、「人命とともに建物も守る」ことを目的としており、大地震でも「損傷防止」となることが期待できます。

熊本地震に耐えた耐震等級3

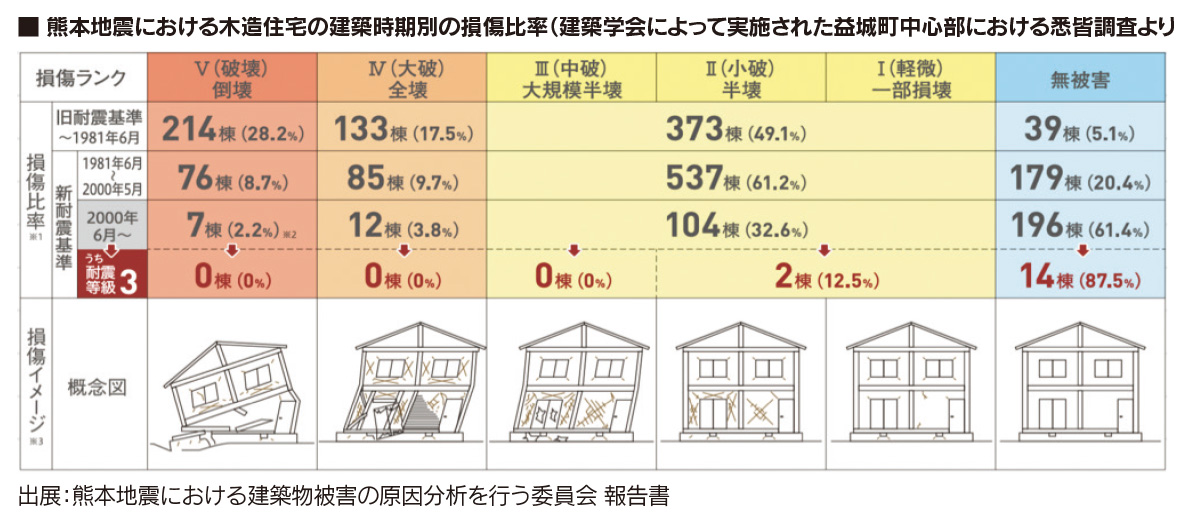

2016年の熊本地震においては、M6.2の前震に続いてM7.3の本震が発生し、その後も繰り返し余震が続き、多くの住宅に被害が出ました。震源に近い益城町における被害状況を図3に示します。

熊本地震では複数回の大きな揺れが続き、建物にダメージが重なり大きな損傷になりました。旧耐震の家はほとんどが大きな被害を受ける一方、新基準、特に2000年以降の家は被害が明らかに抑えられています。

特に耐震等級3の家は多くが無被害であり、繰り返しの大きな揺れにも耐えることが証明されました。能登半島地震でも耐震性能が確保された住宅では、震災後もそのまま暮らすことができています。

旧耐震の住宅は大部分が損傷を受け、うち3割が倒壊、2割が全壊でした。新耐震でも2000年以前の住宅の多くは損傷を受け、無被害は2割にとどまりました。一方、2000年以降の住宅では無被害は6割となり、2000年基準の有効性が確認された結果となりました。さらに耐震等級3の物件では9割が無被害となり、大きな補修なしに住み続けることができたのです。

熊本地震の教訓をもとに、なるべく耐震等級3、積雪荷重が大きい多雪地帯でも耐震等級2を確保する流れが出てきています。能登半島地震でも、きちんと地盤の支持層まで杭を打ち、基礎と建物の耐震性を確保していた住宅では、そのまま住み続けることができています。繰り返しますが、建築基準法で義務とされている耐震等級1は、「1回の大地震における倒壊防止」に過ぎません。「数度の大地震における損傷防止」のためには、耐震等級3(多雪地帯でも等級2)の確保が求められます。

次のページ 既存住宅の耐震リフォーム

Related articles関連記事

「おやきの平中」で、新しい味に出会う

「おやきの平中」で、新しい味に出会う

124 MIRROR[124°ミラー]

124 MIRROR[124°ミラー]