【8帖リビングでも広く見える】コンパクトな部屋を広く見せるコツとは?

Replanが教える家づくりに必要な基本、あれこれ。

目次

- 広く見せるポイント①:内装材の「色・柄・素材感」を工夫する

- 1. 「膨張色」で空間を明るく広く見せる

- 内装の色が明るくて淡いと、部屋は広く見える

- 狭さを感じさせるアクセントウォールの色や素材に注意

- 床を「暗く」、天井を「明るく」すると 高さ方向の広がり感が出る

- 2. 水平方向を意識した「ストライプ柄」で広がりを演出

- 3. ミラー(鏡)で隣の空間を「視覚的に」取り込む

- 広く見せるポイント②:圧迫感を軽減する設計を取り入れる

- 1. 隣の部屋との間仕切り壁の上部を開ける

- 2. 「窓の外の景色」を、空間の一部として生かす

- 広く見せるポイント③:圧迫感を生むインテリアを避ける

- 1. 「視線の抜け」を妨げる高さのある家具は避ける

- 2. カラー・柄・形の「情報量」を減らす

- 3. 壁の「余白」を意識して抜け感をつくる

- 4. 床が見える面積を増やす

- まとめ:小さな工夫で、8帖リビングも「広く見える部屋」に

「リビングが狭く見えないようにしたい」「家具を置くと圧迫感が出そう」——

なかなか広いスペースが取りにくいケースが多い中、図面を見ながらそんな不安や心配を抱えた方も多いかもしれません。しかし設計や内装の工夫次第では、実際よりも“広く見せる”ことが可能です。

そこで今回は、インテリアコーディネーターの本間純子さんに、色・素材・家具配置などの工夫で、少しでも広さが感じられるようにする工夫やアイデアについて教えていただきます。

広く見せるポイント①:内装材の「色・柄・素材感」を工夫する

1. 「膨張色」で空間を明るく広く見せる

洋服をイメージすると分かりやすいですが、色には「大きく見える色」と「引き締まって見える色」があります。白やベージュなどの淡い色はふくよかに見えやすく、黒や紺色は身体の線が引き締まって見えやすいですよね。

空間の場合は、淡いベージュやクリームホワイト、ペールグレーなどの「膨張色」を壁や天井に使うと、空間がふんわりと広がって見えます。逆に、濃いグレーやブラウンなどの「収縮色」を多用すると、落ち着きは出ますが圧迫感を感じやすくなります。

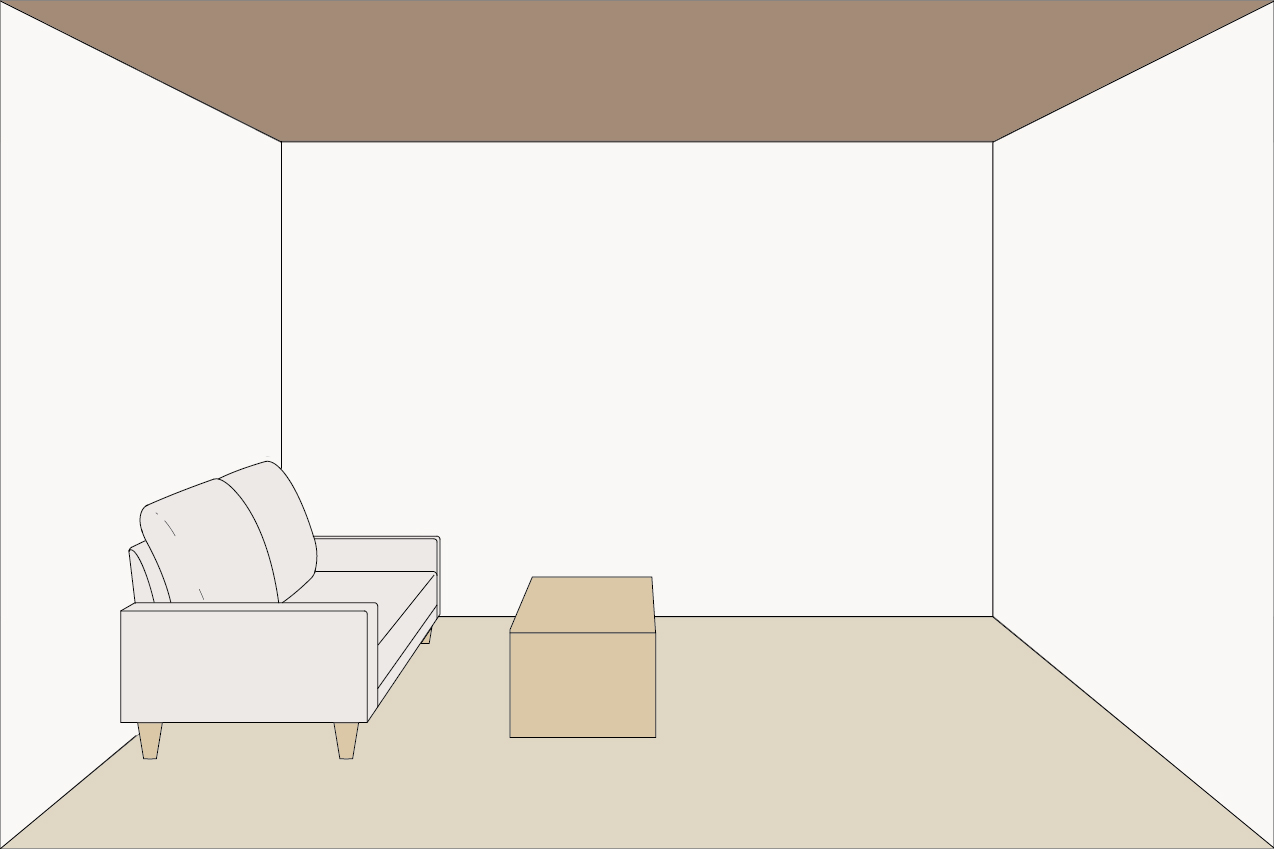

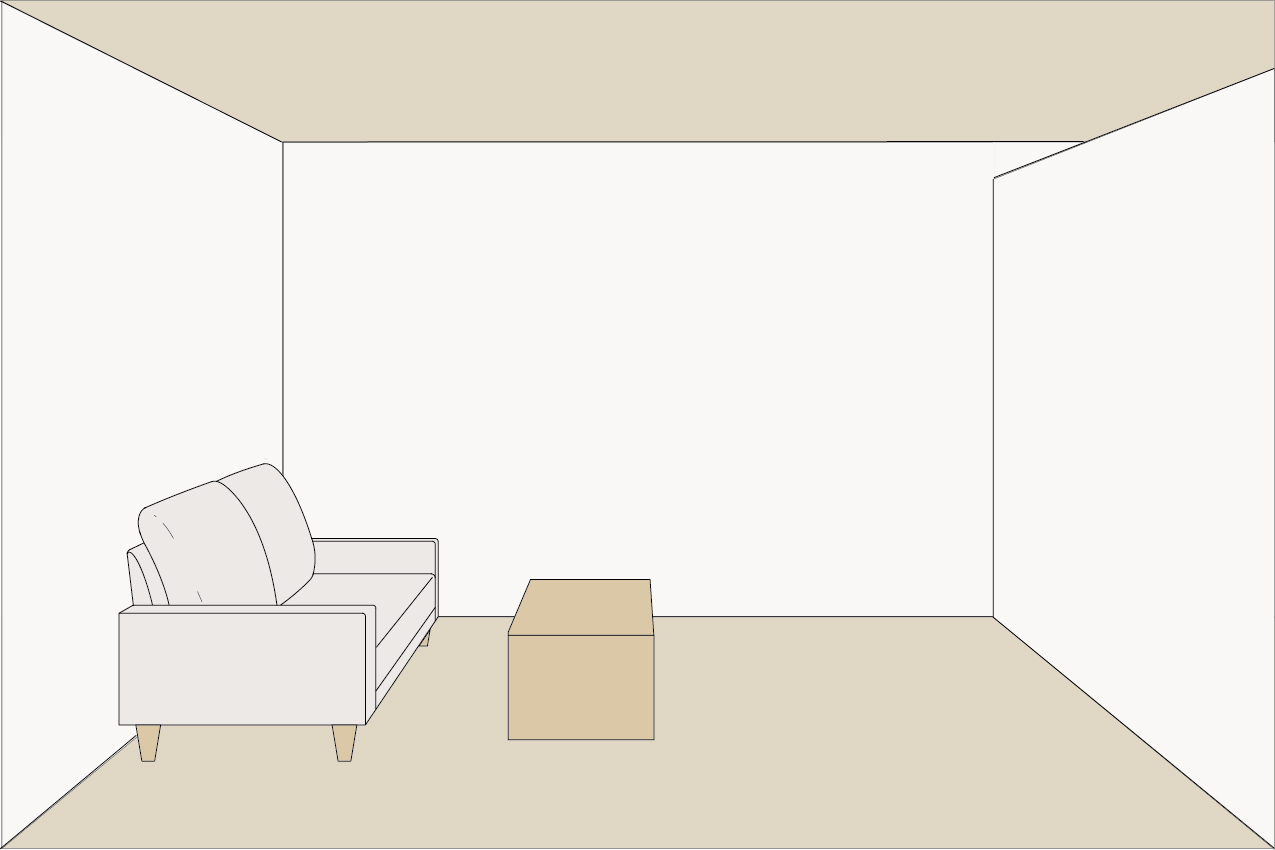

内装の色が明るくて淡いと、部屋は広く見える

一般的に白い壁や天井は、空間を広く見せる効果があります。アイボリーやライトグレー、淡いピンクなども同様の効果が期待できます。色味が強くなると圧迫感が出るので、広さを感じたいならNG。広く見せるには、「明るくて色味が薄い」色を選ぶのがおすすめです。

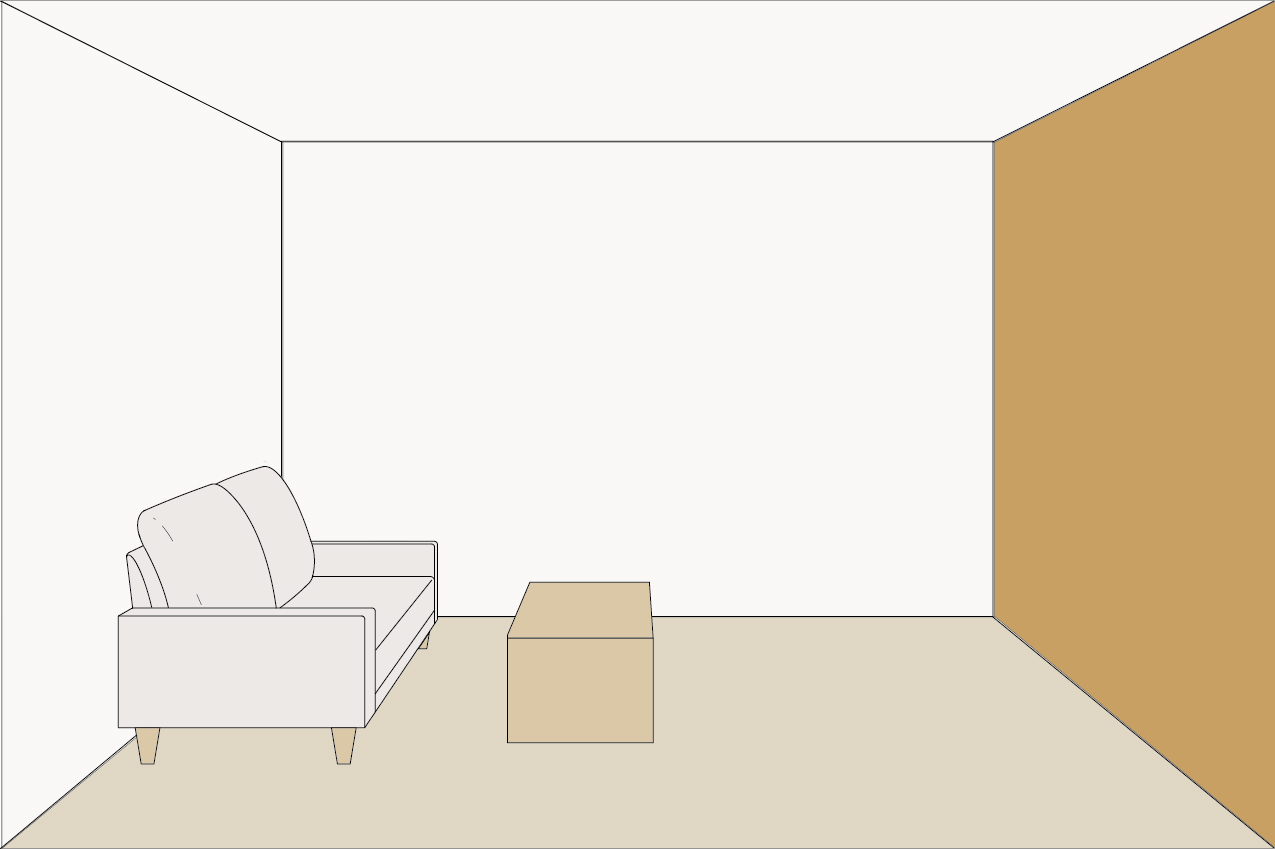

狭さを感じさせるアクセントウォールの色や素材に注意

アクセントウォールに主張が強い色や石などの素材を使うと、圧迫感が増して、部屋を狭く感じさせることがあるので、注意が必要です。

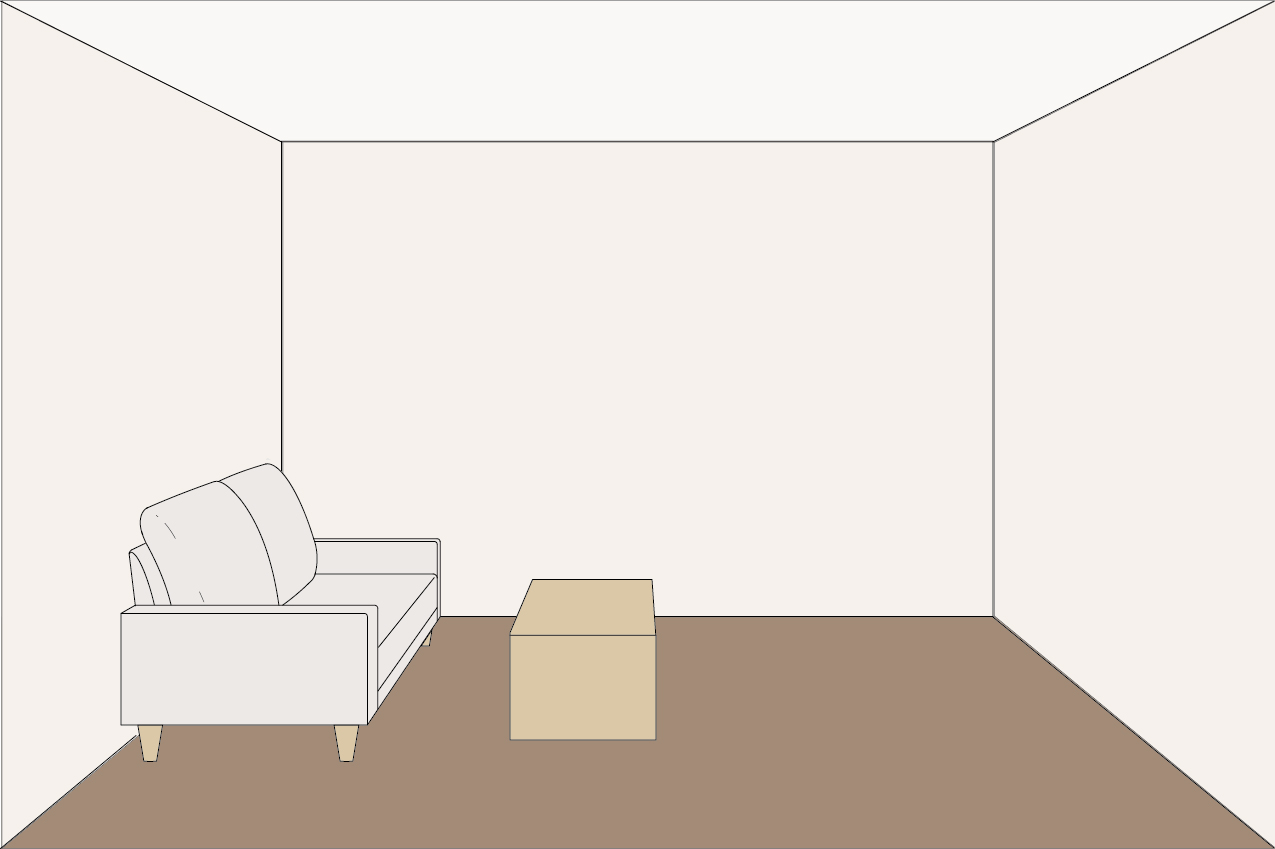

床を「暗く」、天井を「明るく」すると

高さ方向の広がり感が出る

明暗をあえて対比させることで、高さ方向の広がりを感じさせる、という方法もあります。濃いブラウンなど、床を暗く重い色(収縮色)にする一方で、天井の色を白やベージュといった明るい色にすることで、高さのある空間に見せることができます。

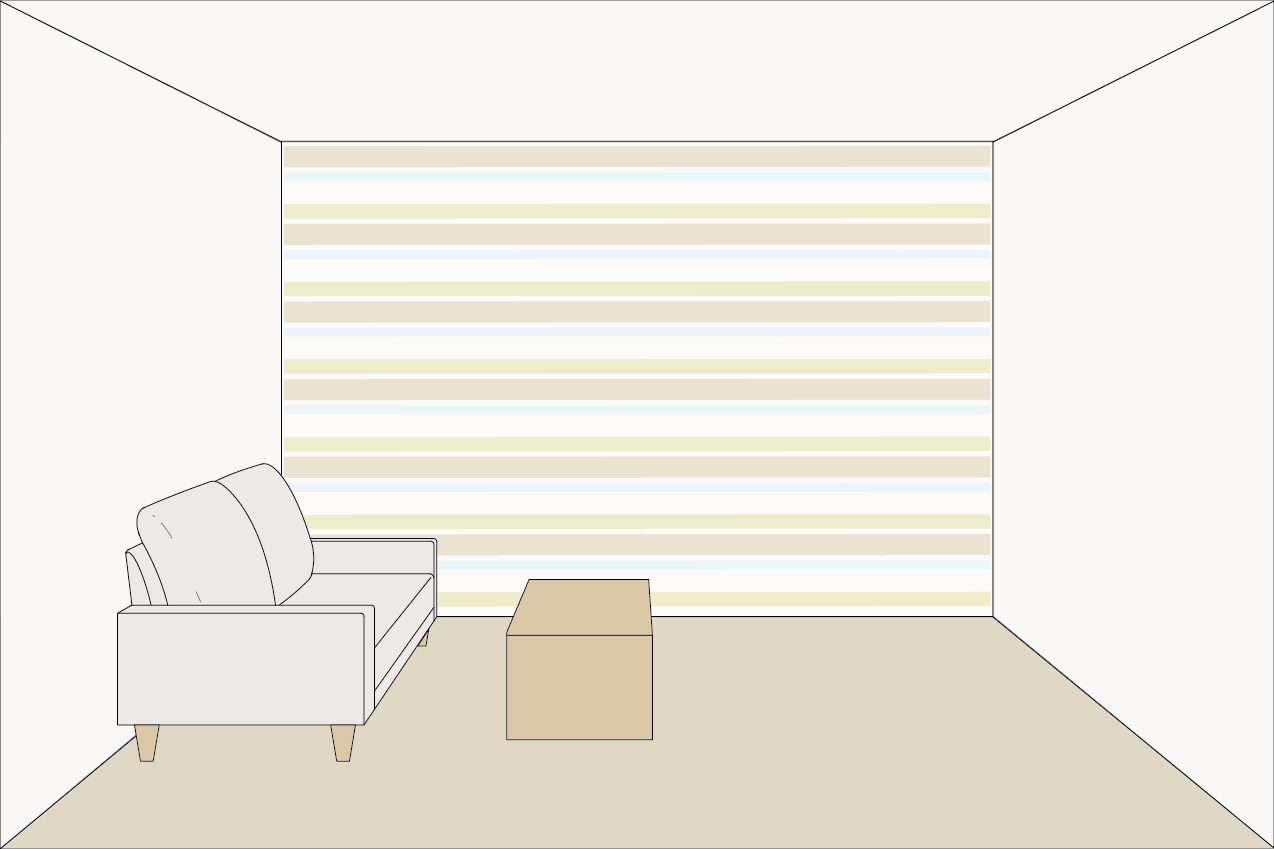

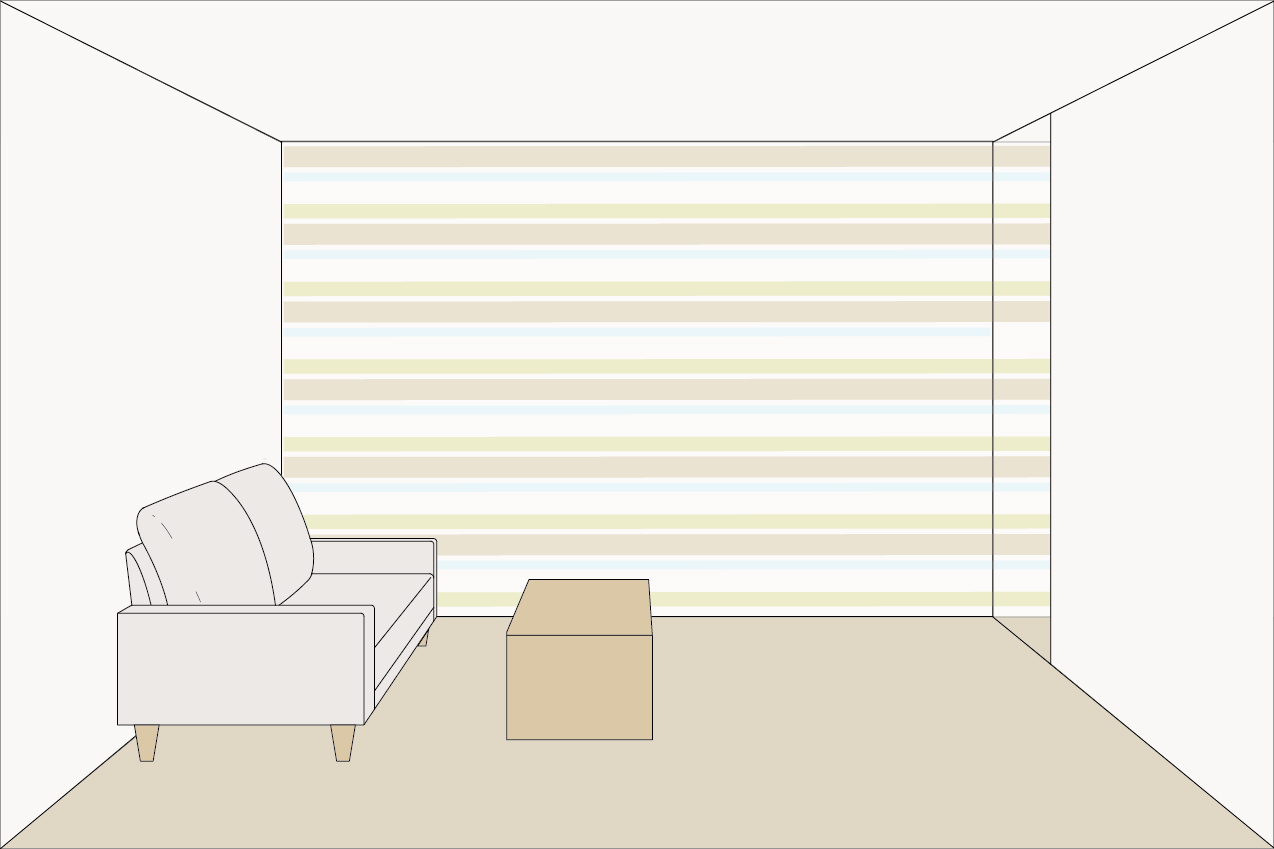

2. 水平方向を意識した「ストライプ柄」で広がりを演出

横縞(横ストライプ柄)の服を着るとふくよかに見えるように、横方向を意識させる柄やラインは空間に「横の広がり」を感じさせます。

新築やリノベーション、リフォームでは、例えば木目のフローリングを横方向に張る、壁紙に細い横縞を使うといった方法があります。ただし、横縞が主張しすぎると逆に目が疲れたり圧迫感が出てしまったりするので、あくまで控えめなトーンで取り入れるのがポイントです。

ちなみに縦縞(縦ストライプ柄)は、高さ方向が強調されて天井が高く・部屋は狭く見えそうですが、必ずしもそうはなりません。縞模様の太さや間隔によって、思いの外広さが感じられるケースもあります。

3. ミラー(鏡)で隣の空間を「視覚的に」取り込む

ミラー(鏡)を使って広く見せるテクニックもあります。ミラーを壁面の一部に設置することで、隣の部屋や天井が続いているように錯覚させることができます。

ただし、ミラーに人の動きが映り込みすぎると落ち着かないので、家族が頻繁に行き来する場所を避け、人が常時映り込みにくい位置に取り付けるようにしましょう。

広く見せるポイント②:圧迫感を軽減する設計を取り入れる

1. 隣の部屋との間仕切り壁の上部を開ける

隣に部屋がある場合、間仕切り壁の上部を開けて、空間をつなげると部屋の圧迫感が軽減できます。ただその分、「音」や「匂い」などが通りやすくなるので、隣にある空間の用途によって、採用するか判断する必要があります。

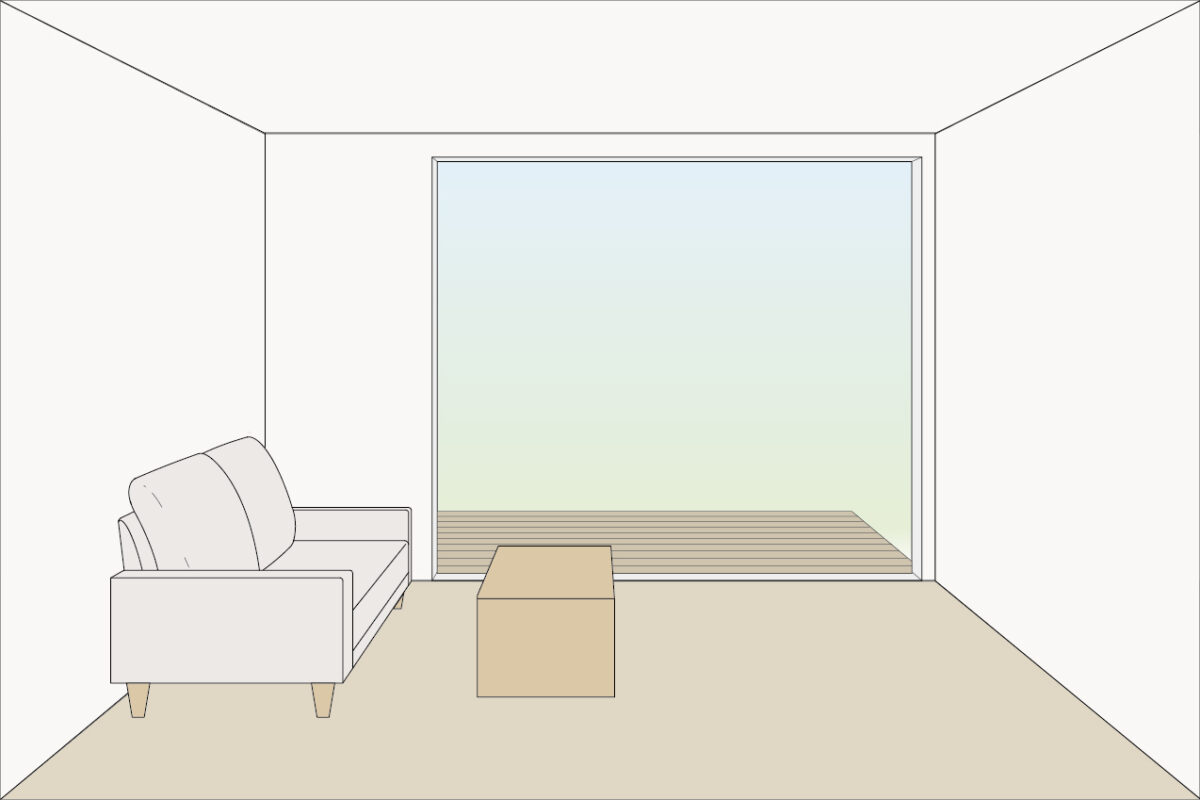

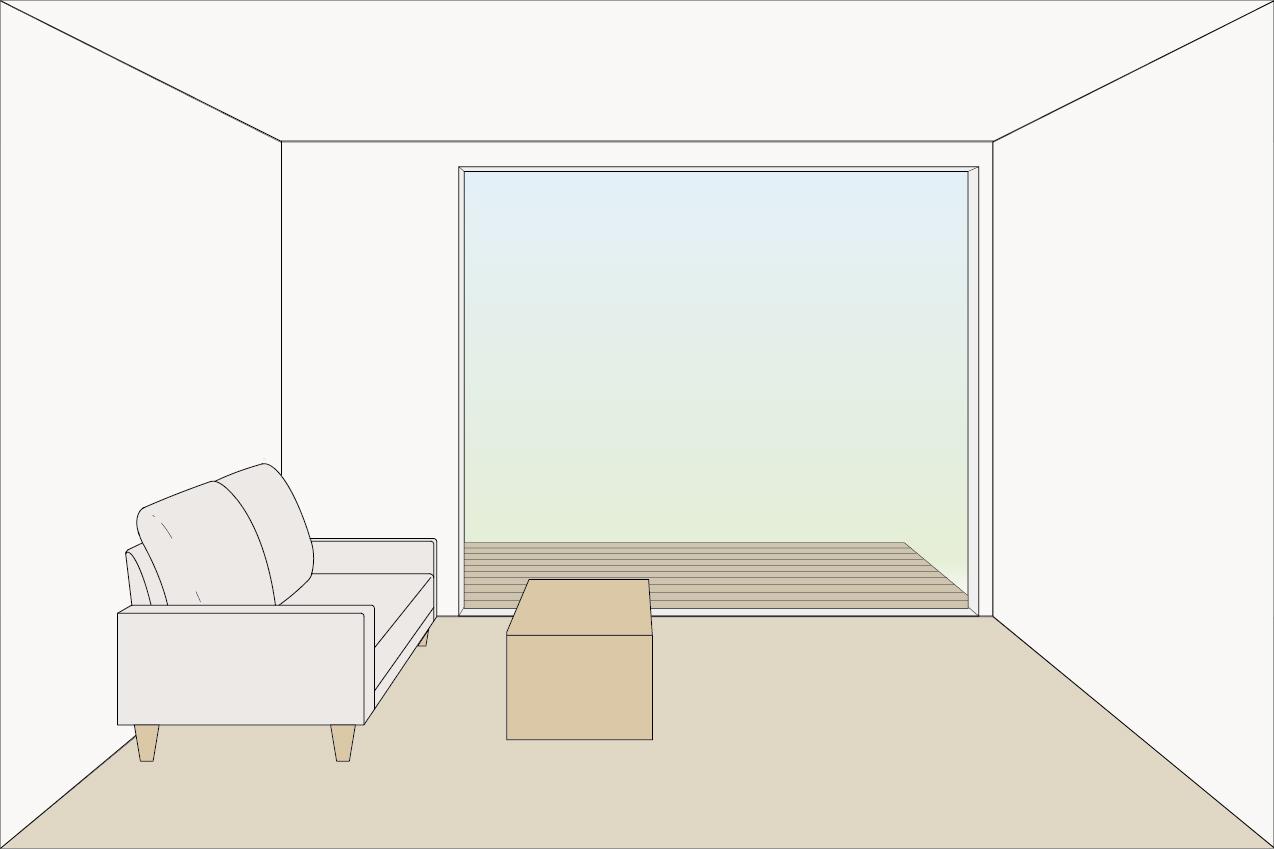

2. 「窓の外の景色」を、空間の一部として生かす

立地に恵まれている場合は、「外の景色を取り込む」ことでリビングが実際よりも広く感じられます。できるだけ大きめの窓や低い位置の窓を設けると、より多くの緑や空の明るさを室内に取り込めて、効果的です。またカーテンを「薄手のレース」にするのも、圧迫感を軽減するポイントです。

広く見せるポイント③:圧迫感を生むインテリアを避ける

1. 「視線の抜け」を妨げる高さのある家具は避ける

背の高い家具や収納棚は、どうしても空間を分断して見せてしまいます。家具の高さを腰の位置までに抑えると、視線が抜けて奥行きを感じやすくなります。飾り棚などを置く場合は、できるだけ軽やかなフレームデザインを選びましょう。

2. カラー・柄・形の「情報量」を減らす

部屋にたくさんの色や柄が混在していると、狭く見えやすくなります。ベースカラーを2〜3色に統一し、小物やファブリックでアクセントを加えると、空間がすっきりまとまります。

3. 壁の「余白」を意識して抜け感をつくる

飾り棚やアートを置きすぎず、何も飾らない壁面を一部キープすることで、視覚的な“抜け”が生まれます。空間にリズムが生まれ、実際よりも広く感じられる効果があります。

4. 床が見える面積を増やす

8帖という広さにふさわしいサイズやボリューム感のソファやテーブルを選び、できるだけ「床面を多く見せること」も大切です。床が見えることで、視線が奥まで抜け、軽やかで開放的な印象に。ラグを使う場合も、床を覆いすぎないサイズを選ぶといいでしょう。

まとめ:小さな工夫で、8帖リビングも「広く見える部屋」に

リビングの広さは物理的には変えられませんが、設計や配置、色や素材の工夫で印象は大きく変わります。膨張色で明るくまとめ、視線の抜けを意識し、床や壁に余白をつくる。そんな小さな工夫の積み重ねで、8帖のリビングも「広がりを感じる空間」に変えられます。

これから家づくりをする方も賃貸住宅にお住まいの方も、ぜひ参考にして、自分たちが居心地のいいリビングをつくってくださいね。

こちらもあわせてご覧ください↓

家が狭くても、工夫次第で楽しめる!庭・インテリアグリーンのある暮らし

小さな家でメリットを発揮!スキップフロアの間取り5実例

知っておきたい!コンパクトな家の税金と住宅ローン

狭小住宅の選択肢にも。らせん階段に注目! | 用語解説

シンプルと快適さを追求ー小さな平屋の住まい5選 | まとめ記事

Related articles関連記事

基礎の初期凍害が心配です。[NPO住宅110番]

基礎の初期凍害が心配です。[NPO住宅110番]

実用性を大切に考えたつくりで、ストレスのない暮らしを実現

実用性を大切に考えたつくりで、ストレスのない暮らしを実現