意外と知らない?「階段」各部の名称やかたちの種類

Replanが教える家づくりに必要なキホン、あれこれ。

目次

「階段」は何か特別感があって、アパートやマンションで暮らしていた人の家づくりでは、「階段のある家に住みたかった」なんてコメントも耳にします。昔は多くの場合、階段は1階と2階を行き来するためのただの通路でしたが、ライフスタイルが変わって最近はリビング階段も一般的になり、通路としての役割に加え、家の空間デザイン全体にまで大きく関わる存在になっています。

日常的に身近なものである階段ですが、複数のパーツでできていて、それぞれに名前があるとか、かたちにバリエーションがあるとかって、皆さんはどのくらいご存知でしょうか?そこで今回は家づくりにあたって知っておきたい、階段の基礎知識をご紹介します。

階段の基礎知識・1 階段パーツの名称

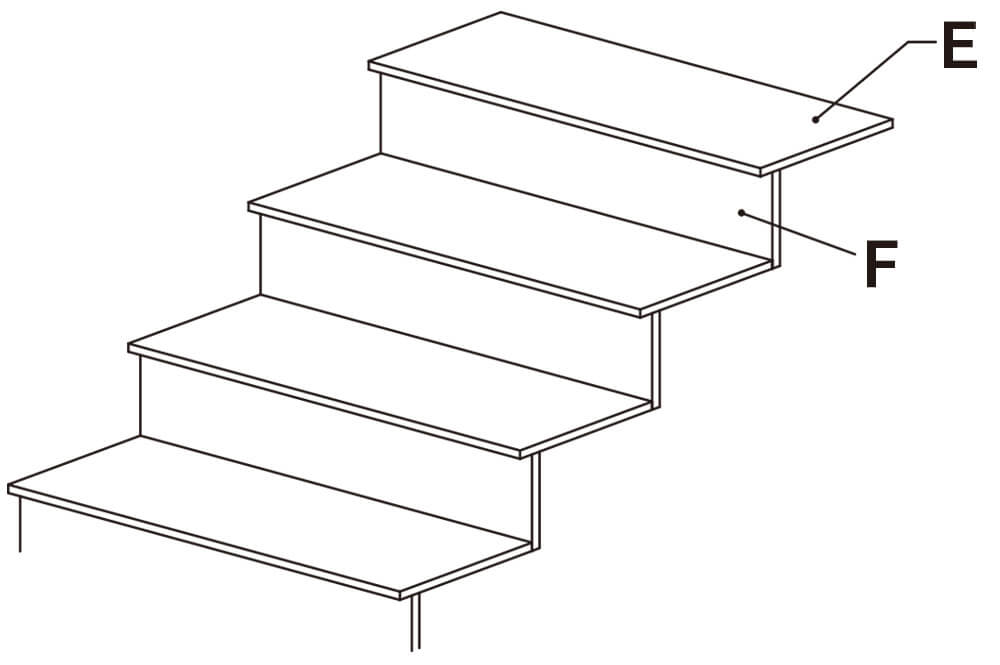

階段は、実はさまざまなパーツからできています。階段を構成しているそれぞれのパーツの名称と役割は次の通りです。

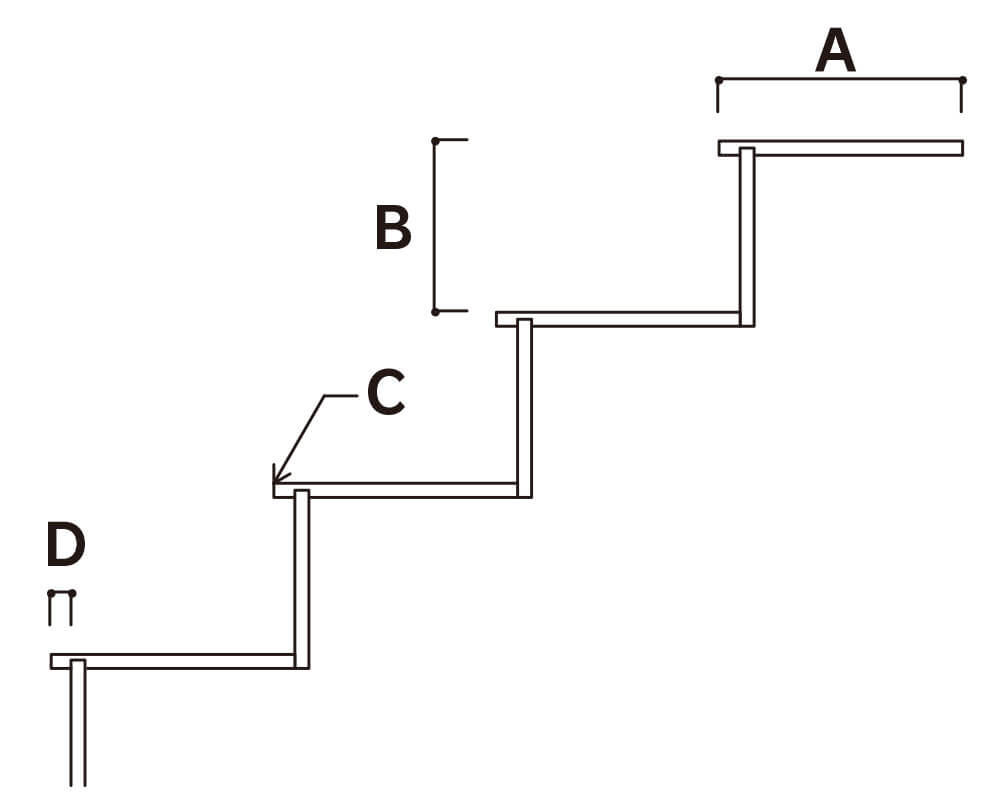

-

A:踏み面(ふみづら)

足を乗せる段の上面部分。また、奥行きのことも指します。住宅の場合は、建築基準法で15センチ以上の有効幅が必要とされています。

-

B:蹴上げ(けあげ)

階段の1段分の高さのことをこう呼びます。住宅の場合は、建築基準法で23センチ以下であることと規定されています。

-

C:段鼻(だんばな)

段板(踏み板)の先端部分のこと。滑り止めなどを付けることが多いのもこの部分です。

-

D:蹴込み(けこみ)

段鼻から、下の段の蹴込み板までの寸法を言います。これが長いと、つま先が引っかかりやすくなり上りにくい階段になります。

-

E:段板(だんいた)

踏み面の材料となる部材。単に「踏み板」とも言います。一般的な木から金属、樹脂など、さまざまな素材が使われます。

-

F:蹴込み板(けこみいた)

段板と段板の間を縦につなぐ材料のこと。蹴込み板のない階段のことは「透かし階段」と呼びます。

-

その他:踊り場(おどりば)

階段が長いときや向きを変えるときに設ける通常より広い段板のこと。折れ階段や回り階段などには必須のスペースです。

Related articles関連記事

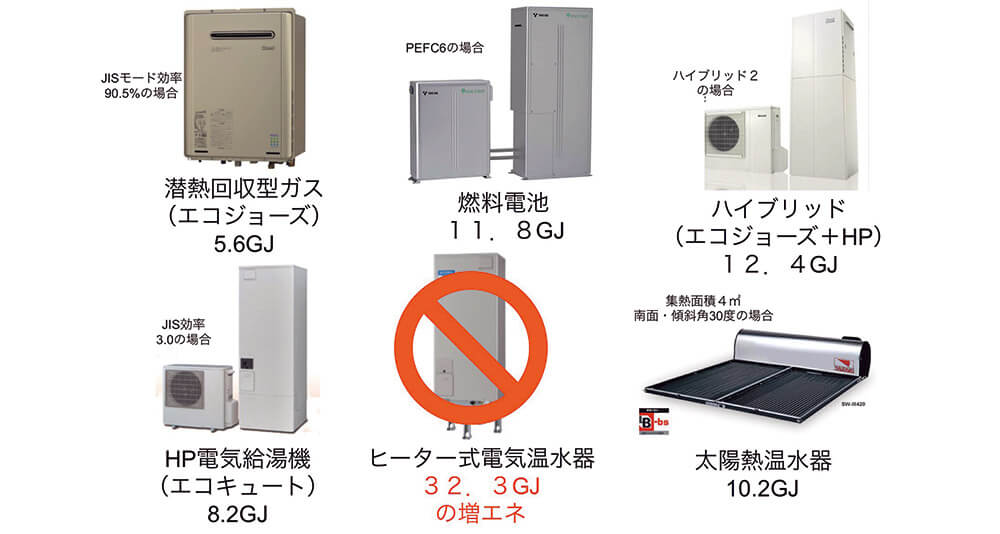

vol.004/「湯水のごとく」なんてとんでもない!給湯こそ省エネ・健康のカギ

vol.004/「湯水のごとく」なんてとんでもない!給湯こそ省エネ・健康のカギ

南幌町みどり野きた住まいるヴィレッジ

南幌町みどり野きた住まいるヴィレッジ