岩手県盛岡市みたけに立つ清水畑建設の社屋。1階に展示会やワークショップなどのイベントを開催できる「ハタノバ」があります。ハタノバのサブタイトルは「つどい場、あそび場、どんな場?」。「人が集い、遊ぶことのできる場所」=「地域と人、人と人を結ぶ接点としての建築」が持つ可能性を信じる代表取締役・清水畑貴彦さんにお話をうかがいました。

地域とつながる企業の志「ハタノバ」

清水畑建設の社屋は2021年4月に竣工。事務所を2階に設け、1階はお客様が来れば応接室として、展示会やワークショップが開催されれば「ハタノバ」としても機能する多目的なスペースです。伝統的でありながらモダンなデザインが「地域の新たな景観を形成する」建築であると評価され、同じ敷地に2019年に建てた自邸「観岳ヶ原の家」とともに「令和3年度盛岡市都市景観賞」を受賞しました。

ハタノバとは、清水畑さんの愛称「はた」と「場所」を組み合わせた名称で、「清水畑さんがつくった場所」という意味で名付けました。サブタイトルの「つどい場、あそび場、どんな場?」には、集まった人に自由に使ってもらい、ハタノバという場所にその人なりの意味をつくってもらいたいという気持ちが込められています。「いいものをつくっている人に利用してほしい」と清水畑さん。ですが、同時に「ただのレンタルスペースとは考えていません」とも話します。

ハタノバという発想は、社屋を建てようと考え始めた2015年からありました。「どうせ事務所をつくるなら、地域に開かれたものにしたいと思っていました。最初の頃の図面を見ると、自宅と社屋の間にある、今は庭になっているスペースに建物が書き込まれていて、用途は『図書館』となっていました」。

設計を進めるうちに図書館はなくなり、飲食店営業ができるキッチンやダイニングスペースなどを計画。「町内会などに相談して、町内会の『お茶っこ飲み』の場として使ってもらおうと考えていました」。しかし、自邸を建て、次は社屋という時期に新型コロナウイルス感染症が流行。近所の皆さんに集まってほしいと言える状況ではなくなってしまいます。

「生き生きとした家」が地域の価値に寄与

竣工から約8ヵ月。初めてのイベントは「木のランプシェード展示販売会」。知り合いの木工職人の作品を展示・販売する3日間のイベントです。コロナ禍で出店予定のクラフト市が中止となり、困っていたところに清水畑さんが場所を提供し、実現しました。以来、毎月作家の展示販売会やそば打ちワークショップなどのイベントを開催しています。

清水畑さんが事務所を地域に開こうと考えたきっかけは、建築の公共性について考え始めた千葉大学大学院時代にさかのぼります。大学院では都市計画研究室に所属しており、「どうしたら良いまちや地域ができるのか」という問いを立て、古いものを壊すのではなく利用する方法や、人が集まるまちづくりについて研究していました。研究のために、軒が触れるほど住宅が密集する下町を探索。人がすれ違うのも大変な細い道を歩き回ったといいます。

「下町の家はオープンなんです。塀なんてないし、鉢植えや洗濯物が表に並んでいます。たまに敷地からはみ出ていたりもする。そういうところに生き生きとした人の生活を感じていました。人が生き生きと生活している家があるまちは、まち自体も生き生きして見えます。家の雰囲気がまちににじみ出しているのだと思いました」。

「どうしたら良いまちや地域ができるのか」という問いは、置き換えると「どうしたら生き生きとしたまちや地域ができるのか」といえます。下町を歩くことで清水畑さんは「生き生きとした地域」は「生き生きとしたまち」によって、「生き生きとしたまち」は「生き生きとした家」によって構成されていると発見しました。「生き生きとした家」は、現在でも清水畑さんの家づくりの大きなテーマとなっています。

シンプルにつくる 暮らしを映す家

「『東北の工務店と建てる。2024年版』で紹介した家がいい例です。施主ご夫妻は趣味で畑仕事をしていて、外にある流し台で収穫した野菜を洗ったり、縁側に干したりしています。自分たちの生活を家の中に閉じ込めない。ちょっとでも外に開いていて、生活がにじみ出す家が理想です」。

清水畑さんの自邸も敷地の境界に塀はなく、地域に対して適度に開かれていることを意識しています。「植栽を植えて、外と内を程よく遮りました。駐車場と建物がある敷地に高低差を付けて、石段を設けています。段差は曖昧な境界線でありながら、座ってもらえるような石段を設置することで、地域とつながる役割も持たせました」。

とはいえ、にじみ出す生活が生き生きとしていなければ、家も生き生きとして見えません。「生き生きとした生活」は「生き生きとした人」から。人や生活を包み込み、サポートすることが家の役割でもあります。

「特殊なことはしない。シンプルにつくる。これを心がけています」。シンプルなデザインは、飽きにくく、大工がつくりやすい。「つくりやすさ」は「丈夫さ」と同じ意味を持っています。デザインも構造もシンプルな方が長持ちし、メンテナンスも容易です。 同時に、人も家も健康でなくてはなりません。そのための取り組みが、高い断熱性と気密性の確保。家全体が均一な温度を保てるので、四季を通じて快適です。寒い時期に暖かく過ごすことで、体温を保ち、免疫力の低下を防ぎます。均一な室温は家にとっても大切です。窓や壁の中など温度差が生じると結露が発生し、部材を腐らせ、カビを発生させてしまいます。

安心・安全な暮らしが「生き生きとした生活」の第一歩。その先には清水畑さんが理想とする「生き生きとした地域」が続いています。「現代は防犯も意識しないといけません。どこまでオープンにするかの判断は難しいですが、土地の形状や状況が許す限り、人の生活や息づかいが感じられる家をつくり続けたいと思っています」。

CASE.1

岩手県盛岡市・Hさん宅 夫婦40代

東西に長く、南北には隣家が迫っている土地。西側に配置したメインの開口部や、趣味の畑仕事を充実させる動線に工夫のある、平屋の住まいです。玄関からリビングへ向かって低くなる高低差40センチメートルの天井高が印象的な、包み込まれるような空間デザイン。ペンダントライトを点在させた照明計画は奥行きを演出し、空間を広く見せるとともに、温かい陰影をつくり出しています。

CASE.2

岩手県盛岡市・清水畑さん宅 夫婦50代・40代、子ども3人

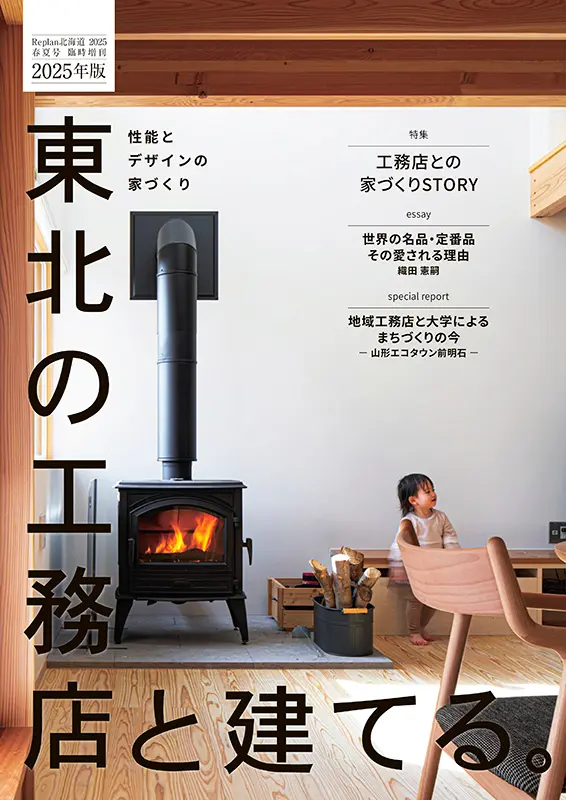

清水畑さんの自邸はリビングのソファや薪ストーブを中心にご家族が集い、笑い声の絶えないにぎやかな暮らし。夏の夜の寝苦しさや冬の朝の寒さへの苦痛がなく、身体に負担なく生活できる住まいです。家の中や庭を元気いっぱい走り回るお子さんたちの姿も印象的。夏は縁側でバーベキュー、冬は薪ストーブでピザや焼き芋を焼いて食べるなど、季節ごとの楽しみも満喫しています。