「横型ブラインド」は使いにくい?不満・悩みを解消するブラインド最新事情

Replanが教える家づくりに必要な基本、あれこれ。

目次

カーテンやブラインド、ロールスクリーンといったいわゆる「ウィンドウトリートメント」は、外からの視線を遮るほか、窓から室内にじかに伝わる陽射しや暑さ・寒さを防ぐために必要です。今回はその中でも「横型ブラインド(ベネシャンブラインド)」について、インテリアコーディネーターの本間純子さんに、選び方のポイントや機能の最新事情を教えていただきます。

「横型ブラインド」のメリット・デメリット

「横型ブラインド」は、

- さまざまな大きさ・形の窓に取り付けられる

- 室内に採り込む光の調整がしやすい

- 光の調整と風通しを両立できる

- 色やデザイン、素材の種類など、選択肢が豊富

といったメリットが挙げられます。

しかしその一方で、

- お手入れ(掃除)がしにくい

- スラット(羽)が折れ曲がりやすい

- 高所や大きな窓は開け閉めがしにくい

- 光漏れが気になる

- 風であおられやすい

といった不満や悩みの声もよく聞かれるのですが、最近はそんなデメリットを解消する機能的な商品も増えています。

ブラインドの主要メーカーの最新情報を交えなから、不満・悩みを解消する最近の機能やブラインド選びのポイントや、役立つ基本知識についてお伝えしたいと思います。

【不満・悩み①】お手入れ(掃除)がしにくい

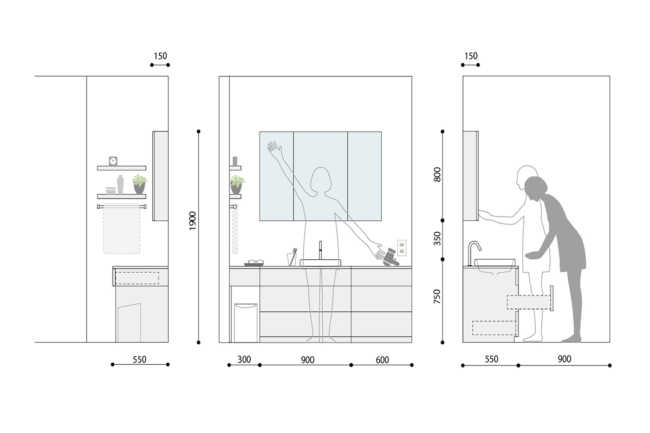

スラットがアルミ素材の横型ブラインドは、浴室やキッチン、洗面所などで特によく使われますが、水まわりは汚れやホコリがたまりやすく、気持ちよく使うには定期的なお手入れが欠かせません。

ここで悩ましいのが「スラットが折れ曲がりやすい」ということ。ブラインドが苦手だという方からは「スラットが曲がりやすくて拭き掃除がしにくい」という声をよく耳にします。

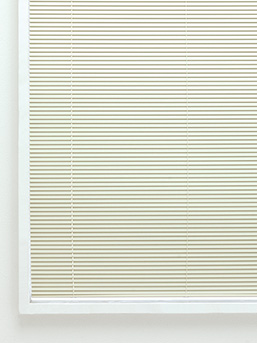

その悩みを解消する方法の一つが、「35㎜幅」や「50㎜幅」といった「幅広のスラット」を選ぶことです。スラットの幅が広いので、見た目の繊細さやスタイリッシュさは弱まりますが、スラットの間隔が広いために手や道具が使いやすくて掃除がしやすいですし、スラット自体に厚みが出るので多少の力では曲がりにくくなります。お掃除ストレスを減らしたい方には、「幅広のスラット」がおすすめです。

| ▼スラット幅の違いによる見た目の違い(写真 (株)ニチベイ) | ||

|

|

|

| 15㎜幅 | 25㎜幅 | 35㎜幅 |

| 25㎜幅のものが一般的。35㎜以上だと幅は広めで厚みも出る | ||

| ▼木製スラットの幅広タイプ例(写真 タチカワブラインド) | ||

|

|

|

| 35㎜幅 | 50㎜幅 | 63㎜幅 |

| 木製はアルミ製よりも厚みがありしっかりとした印象。価格は割高 | ||

【不満・悩み②】高所や大きな窓は開け閉めがしにくい

横型ブラインドには、主に以下の操作方式があります。

■ポール式

上の写真の「ポール式」は、最も一般的な操作方式です。スラットを上げ下げする「コード」と、回してスラットの角度調節ができる「ポール」の機能がひとまとまりでありながら役割分担が明確で、分かりやすいのが特長です。

ただブラインドを引き上げ切った状態だとコードがポール下から長く出て、ペットがじゃれたり、お子さんの手に引っかかったりすることがあります。各メーカーでは事故を防ぐために、強い力がかかるとコードのジョイント部分が外れたり、長いコードをまとめるクリップを付属させるなど安全対策をしています。

■ループコード(チェーン)式

「ループコード(チェーン)」だけで、ブラインドの昇降とスラットの角度調整ができる操作方式です。ブラインドを開けるときは、コードを引き下ろしながら本体を持ち上げるので、ブラインド本体が大きいとそれなりの力が必要です。閉めるときはコードを引きながら下ろす方式と、自動で降りる方式があります。

■高所や大きな窓の開閉に便利な「電動式」

ポール式やループコード(チェーン)式は、吹き抜けなどの高い位置の窓や大きな開口部には不向きです。操作コードを長くすることはできますが、1階の手元まで垂れ下がったコードは空間としての見栄えが良くありませんし、毎日見上げながら操作するのは想像以上に手間で大変です。

そこでおすすめなのが「電動式」のブラインド。停電や電気系統の故障で動かなくなるリスクはありますが、日常的に使うものなのでリモコンで手軽に操作できるとずいぶん楽です。「電動式の場合は基本的に電源コンセントが必要なので、電動にするか否かは、電気の配線工事より前に決めておく必要があります。

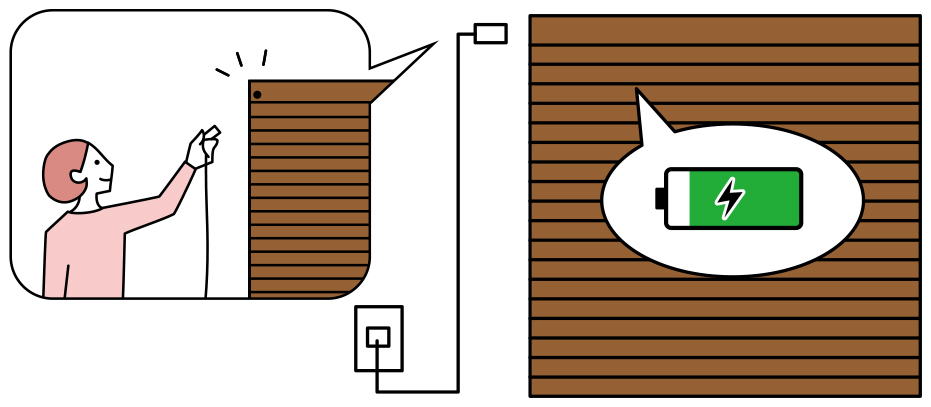

■電動式には「バッテリー式」も登場

これまでは既存の住宅に後付けしたくても、電源が取れる場所がないと後付けができませんでした。その悩みを解決するのが、最近発売された「バッテリー式」です。

ブラインド本体にバッテリーが内蔵されているため、手が届く高さにヘッドボックスがあるのが前提になりますが、3時間の充電で3ヵ月間の操作が可能。スマホアプリで操作できるのも便利です。(吹き抜けなどの高窓には使用できません)

【不満・悩み③】光漏れが気になる

横型ブラインドは仕組み上、スラットに紐を通す穴があるので「光漏れが気になる」という声が聞かれます。

その悩みに応えるのが、「穴のない横型ブラインド」です。スラット同士をつなげているラダーコードの仕組みの工夫で穴からの光漏れがなく、スラット同士の隙間が極めて小さいこのタイプは、寝室やシアタールームといった、遮蔽性の高さが必要な空間に向いています。メーカーによっては、昇降コードの穴の位置をスラットの両端に寄せ、窓フレームにかかることで光漏れを防ぐ工夫をした製品もあります。

スラットは25㎜幅が一般的ですが、35㎜幅の方がスラットの重なりが深いため、より遮蔽性が高くなります。穴のないスラットは横からスラットの抜き差しができて、スラットが交換しやすいというメリットもあります。

【不満・悩み④】風であおられやすい

「強い風が吹き込むとブラインドが窓台に当たってうるさい」「風でスラットがバタバタするのが気になる」といった声もよく聞かれます。そんな不満や悩みを解消する「風に強い」ブラインドも販売されています。

風対策の手法はさまざまで、

- 風で曲がらないような厚みのあるスラットを採用している

- 2重梯子のようなラダーコードでスラットを挟み、スラットの回転を防ぐ

- ボトムレールが窓台に当たらないように固定する

などの工夫を積み重ねた製品があります。開けておくことが多い窓や、一年を通して強い風が吹き込みやすい地域のお宅におすすめでです。

横型ブラインドは、便利機能も続々登場

■片手で簡単に操作できるブラインド

(スマートコード、スマートグリップ)

一部の木製ブラインドでは、片手で簡単に操作できるものがあります。調光用のグリップに付いているコード止めを引くことで開け、自動でブラインドを下ろせる操作方式です。上昇も下降も、スラットの角度調整も片手でできます。

木製ブラインドは、アルミ製ブラインドよりも重いので、上昇させるのに力が必要ですし、ループコード式だと昇降に時間がかかります。垂れ下がったコードに子どもが引っかかるリスクもないので、安全性が高い昇降方式といえます。近いうちに、アルミ製ブラインドでの採用も期待したいところです。

■上部と下部とで、スラット(羽)の角度が変えられるブラインド

窓の形状やシチュエーションに合わせて、ブラインドの上部と下部とでスラットの角度を変えられるブラインドもあります。

- 外からの目線を遮りたいけれど、上部から光は入れたい

- 欄間からの換気をしやすくしたい

- 高い位置からの陽射しを遮りつつも、手元の明るさは確保したい

などの日常的な要求にフレキシブルに対応できるのが魅力。操作方法が若干複雑ですが、使いこなすととても便利です。

■「操作コードの位置」を自分で変えられるブラインド

家づくりでは、実際に暮らし始めた後で使い勝手の悪さに気づくことがよくあります。その一つが、ブラインドの「操作コードの位置」。「なんとなく左側にしたけど、右側の方が使いやすいかも…」「背の高い書棚を置いたら、使いにくくなってしまった」などの不具合は、日々の小さなストレスにつながります。

そのあたりが不安な方や、設計段階では左右を決めかねる場合におすすめなのが、操作コードの位置を自分で切り替えできるタイプのブラインド。すべての商品が対応しているわけではないので、変更可能かどうかは商品選びの際にあらかじめ確認しましょう。

このように横型ブラインドは昔よりも機能がアップデートされて色やデザインのバリエーションも充実し、選択肢が増えています。メーカーごとに特長もあるので、ぜひ設計士やインテリアコーディネーターに相談して、ご自宅に合ったものを選んでいただければと思います。

併せてこちらの記事もご覧ください↓

Related articles関連記事

専門店が教える!「薪ストーブ後付け」のポイントとお客様の声

専門店が教える!「薪ストーブ後付け」のポイントとお客様の声

一目ぼれの薪ストーブが映えるこだわりに満ちた木の家

一目ぼれの薪ストーブが映えるこだわりに満ちた木の家