瑕疵(かし)の意味は?経年劣化とは?知っておきたい、住宅メンテナンスの用語

Replanが教える家づくりに必要な基本、あれこれ。

目次

家は建ててからも気をつけることがたくさんあります。「建てたら安心?知っておきたい、住宅メンテナンスの心得」でもお伝えしたように、せっかくつくったわが家をより長く快適に保つには、暮らしはじめてからのメンテナンスが必須となります。

ここでは、これから家を建てる方にも、すでに家を建てた方にも共通して知っておきたいメンテナンスの用語のうち、「瑕疵(かし)」と「経年劣化」の意味や違いについて、一緒に確認していきましょう。

メンテナンス用語その1:「瑕疵(かし)」

「瑕疵(かし)」の意味とは?

「瑕疵」とは「法律上何らかの欠陥があること」を意味し、「通常なら備わっているはずの機能や品質・性能・状態が、つくり手のミスや手抜きなどによって備わっていない状況」をいいます。

平成12年4月1日から「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」が施行され、新築住宅に10年間の保証が設けられました。

保証されるのは

- 構造耐力上主要な部分(土台、柱、梁、基礎など)

- 雨水の浸入を防止する部分(屋根、外壁)

についてで、これらの部位に瑕疵が見つかった場合には、住宅事業者が無償で補修を行わなければなりません。これを「瑕疵担保責任」と呼びます。

「住宅瑕疵担保履行法」で補修費用の確保を義務化

しかし品確法の施行後、住宅事業者が倒産などで補修責任を果たせない事案が多く生じます。そこで平成21年10月1日に「住宅瑕疵担保履行法」が施行され、住宅事業者に対して保険に加入したり、保証金を預けておくなど補修費用を確保することが義務づけられました。

住宅の建築工事請負契約時には、施工会社からどのような住宅瑕疵担保責任保険に加入するかなどの説明がなされるはずです。

住宅事業者がその責任を果たさない場合は、各地域(主に弁護士会)に設置された住宅紛争審査会に申請(申請手数料は1万円)すれば、紛争処理(調停・斡旋・仲裁)を実行できます。

詳しくは、こちらのHPをご参照ください

国土交通省 住宅紛争処理制度

「一般的な瑕疵責任」は、品確法の対象外

この「義務化された瑕疵担保責任」と「一般的な瑕疵責任」は区別されています。

「瑕疵担保責任」では、「構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分」についてのみ業者に補修の責任があると明確化されました。つまりそれ以外については、法制化されていません。

例えば、

「ギシギシと床鳴りがする」

「建て付けが悪い」

「内装仕上げの拙さ」

「電気関連設備や給排水設備の不具合」

などは瑕疵担保責任の対象外のため、施工業者などに直接交渉する必要があります。

また雨漏りによく似た例として、生活空間から出た水蒸気が屋根面で結露して水滴となって落ちてくるケースがありますが、これは瑕疵担保責任の範囲となりません。この現象は、生活空間からの湿気を上昇させない防湿シートの施工をしていなかったり、施工が完璧でなかったなどの要因が考えられるので、こちらも施工業者との交渉が必要となります。

メンテナンス用語その2:「経年劣化」

「経年劣化」とは?

「瑕疵」と「経年劣化」は意味が異なります。経年劣化とは、時間や年数が経過するうちに品質や性能、見た目が古くなる状態です。

たとえば、外壁のサイディング材が紫外線の影響を受けて色褪せたり、窓などのパッキンの弾性が失われたりするのは、典型的な経年劣化です。特に機能が低下した部材については、取り替えや補修の必要があります。

一方で、無垢の木外壁やフローリング材の色が変わって古びたとしても、手入れがされて機能を保っている以上それは「経年劣化」とは見なされません。自然素材が味わい深く変化する様子は「経年変化」と呼ばれ、むしろ年月を経たからこその「魅力」と捉えられます。

「経年劣化」は不可避なもの

住宅内では、居住者が生活することで内装建材、建具、家財、器材、設備品などに傷みが生じることはどうしても避けられません。生活空間で人が接する場所に関しては、消耗品的な要素があるということを意識したいものです。

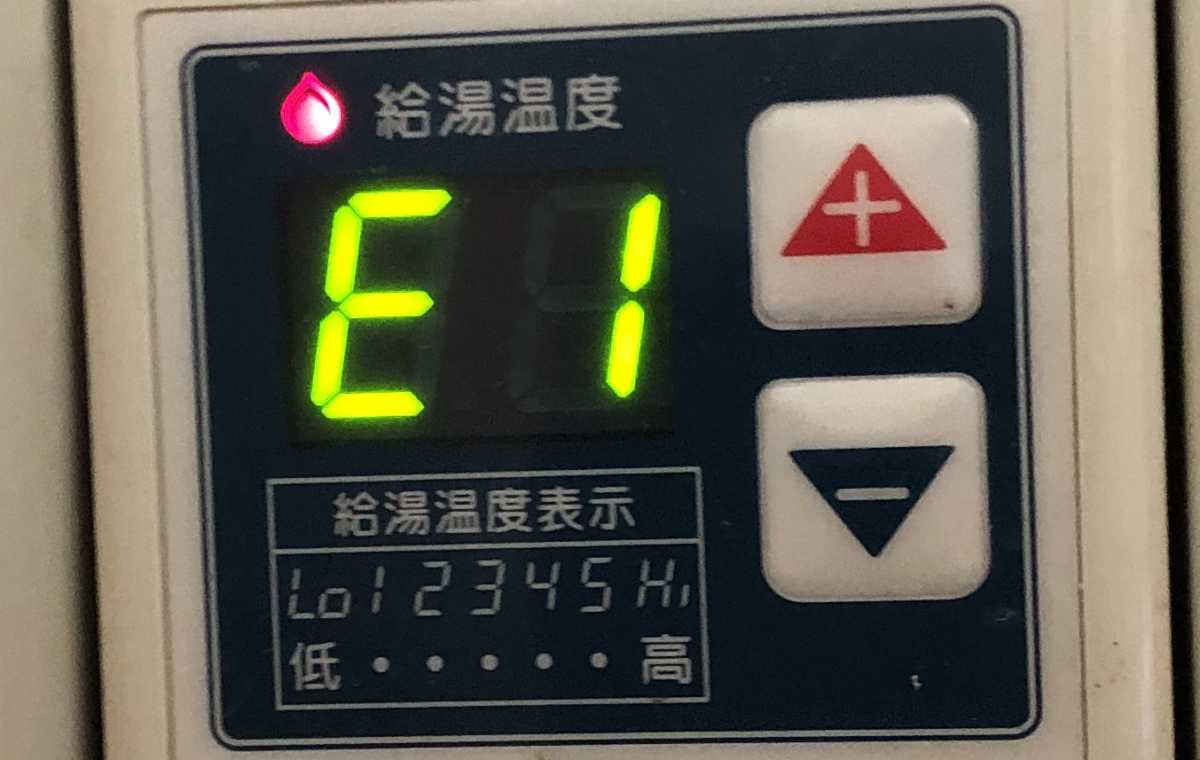

設備関連の備品などは、経年劣化というスパンでなく時間単位の「経時劣化」で機能や性能が劣化する場合もあるので、より細かなメンテナンスの配慮が必要です。

「瑕疵」や「経年劣化」への対応方法とは?

「瑕疵」が発覚したら、まずは施工会社・販売会社へ連絡

瑕疵担保責任で明確化された「構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分」に不具合が発覚したら、まずはその住宅を施工した工務店や家を購入した販売業者などに連絡します。

顔見知りの業者がいたとしても、基本は「購入資金を支払った業者への告知」から始めるのがポイント。順序を間違えると瑕疵保険の適用を受けられなくなる場合もあるので注意が必要です。

住宅の維持には

定期メンテナンスや災害への備えが大事

残念ながら家で使う部材や素材の「経年劣化」は避けられません。だからこそ大切なのが、定期的なメンテナンスです。基礎にヒビが入っていないか点検したり、外壁の塗装やコーキングの打ち直しをしたりするなど、自分でも日頃から目を配り、気になる箇所が見つかった場合には施工業者と連携しながら対処していきましょう。

定期的に発生する台風や暴風雨、豪雪、地震など「自然災害」による損傷や不具合は、施工業者に直接責任を求めるのが困難な事象。火災保険と一緒に、地震保険や災害保険に加入しておくと、費用面で安心です。

長く安心して住むことのできる家を持つには、新築を依頼するときの業者のアフターメンテナンスや施工の腕や実績にも注目したいものです。

瑕疵担保責任の対象・対象外にかかわらず、不具合の補修において施主と施工者の連携は不可欠ですから、お互いに信頼できるような関係を常日頃から築き上げていくことがとても大切です。

(文/Replan編集部)

Related articles関連記事

はじめてのキャンプは大雨でした。

はじめてのキャンプは大雨でした。

お湯の出ない生活

お湯の出ない生活