第41回「最近の猛暑の気象データから寒冷地の夏の冷房について考える」

30年以上にわたって在来木造住宅の高断熱・高気密化を研究し、性能とデザインは両立できることを説き続けてきた鎌田紀彦氏。高断熱・高気密住宅の建築コストの適正化にも取り組み、現在、暖房エネルギーが1/2〜1/4で済むような高性能住宅が、普通の人でも十分手の届く価格でつくれるようになっています。 この連載では、氏のこれまでの活動の中で設計した住宅、あるいは氏と共に新住協を支えている会員の設計などを紹介しながら、そこから生まれた新しい技術や、高断熱・高気密住宅ならではのデザイン、計画手法を紹介していきます。

全国的に猛暑に見舞われ、今年はさらに記録的な暑さです。私たちはQ1.0住宅を推進していますが、夏はローコストで全室冷房を実現する手法を開発してきました。電気代も今までより安くなることが確認され、関東以西ではほぼ標準になりつつあります。北海道も全室冷房に向かうのでしょうか。私は違うような気がします。エアコンを設置するのは必須になりましたが、住宅の夏への対処を工夫することにより、夏のほとんどの期間、涼しい家が実現します。

地球温暖化を実感させられる近年の猛暑

2010年はとんでもない猛暑でした。2011年3月に東日本大震災と福島原発の事故があり、同じような猛暑になったら電力不足になる恐れがあると計画停電が行われていたことは記憶にまだ新しいところです。

新住協では、住宅の省エネ性能の評価にQPEXを使っていますが、その計算の元になっている気象データは2010年版のアメダス標準気象データでした。地球温暖化の影響を反映させようと2020年版アメダス標準気象データが発表されたので、直ちに気象データの入れ替えを行いました。結構な作業で時間がかかり、2023年にVer.5.0にアップされました。

ところが2023年はとんでもない猛暑に見舞われました。2010年を上回るような猛暑で、QPEXによる冷房負荷計算に大きな影響を及ぼしそうな気がして、2023年の各地の気象データを気象庁のホームページからダウンロードして比較を試みました。気象データで見ると2010版から2020年版まで10年かかって温暖化が進んでいましたが、2023年の気象データはその変化をさらに上回る数値を示していました。猛暑が続いた2024年のデータも含めてご紹介したいと思います。

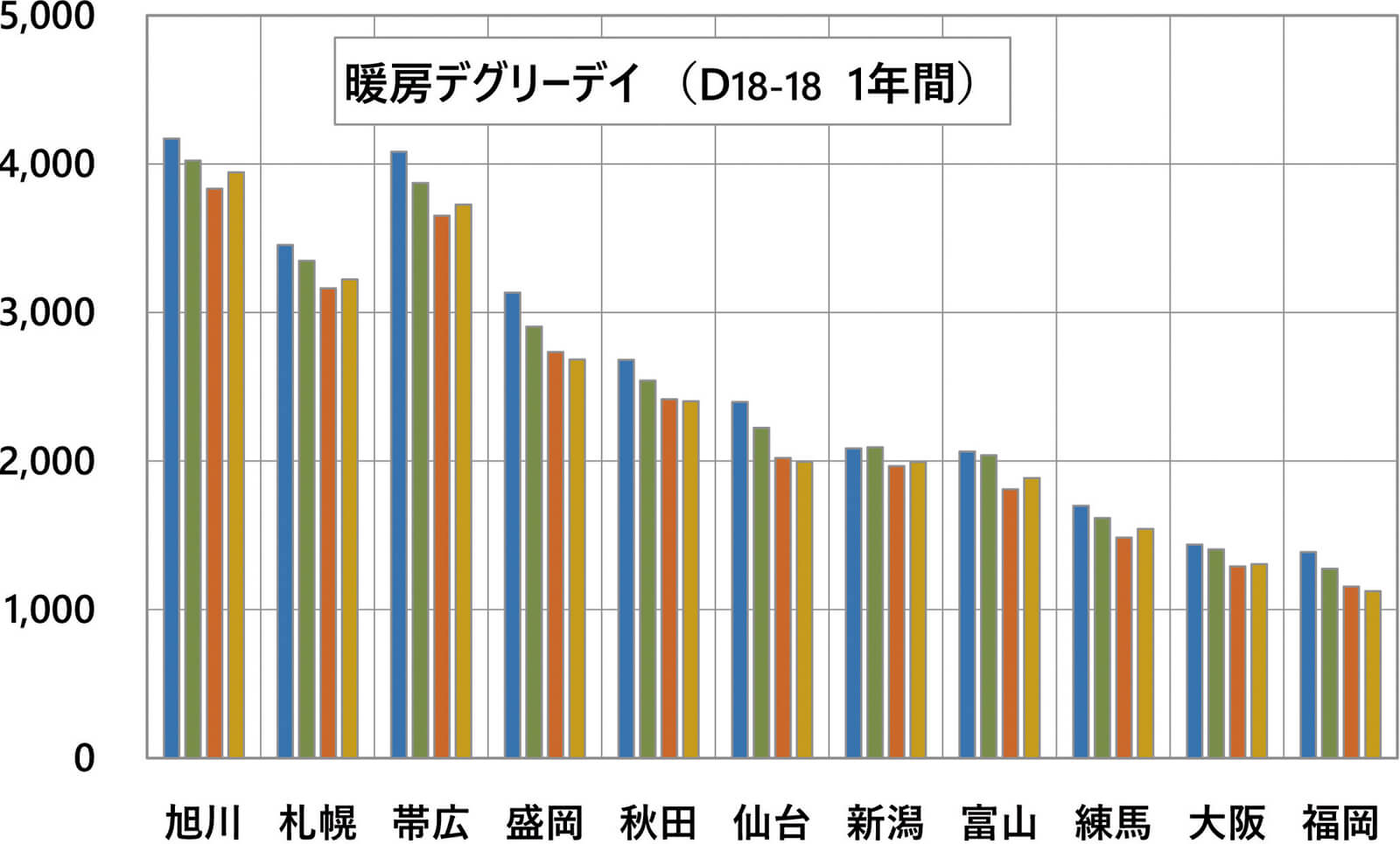

図1は暖房デグリーデイDD18-18と冷房デグリーデイDD27-27について、2010年版と2020年版のアメダス標準気象データと、2023年および2024年の気象データから計算したものです。デグリーデイとは、室温(この場合は18℃と27℃)と毎日の日平均外気温との差を1年間積算したものです。

冬は毎日のように平均外気温が18℃より低く、北海道では3,500~4,000くらいの値になり、夏は、逆に平均外気温が27℃を超えた分を加算します。北海道はほとんどゼロに近い値ですが、本州ではかなり大きな数値になります。これをもとに暖冷房負荷を計算するのですが、当然この値が大きければ寒さ、暑さの程度が強いことになります。

図1から暖房DDは2010年版より2020年版の方が少し小さくなり暖冬化していることが分かりますが、2023年の冬はさらに暖冬となりました。

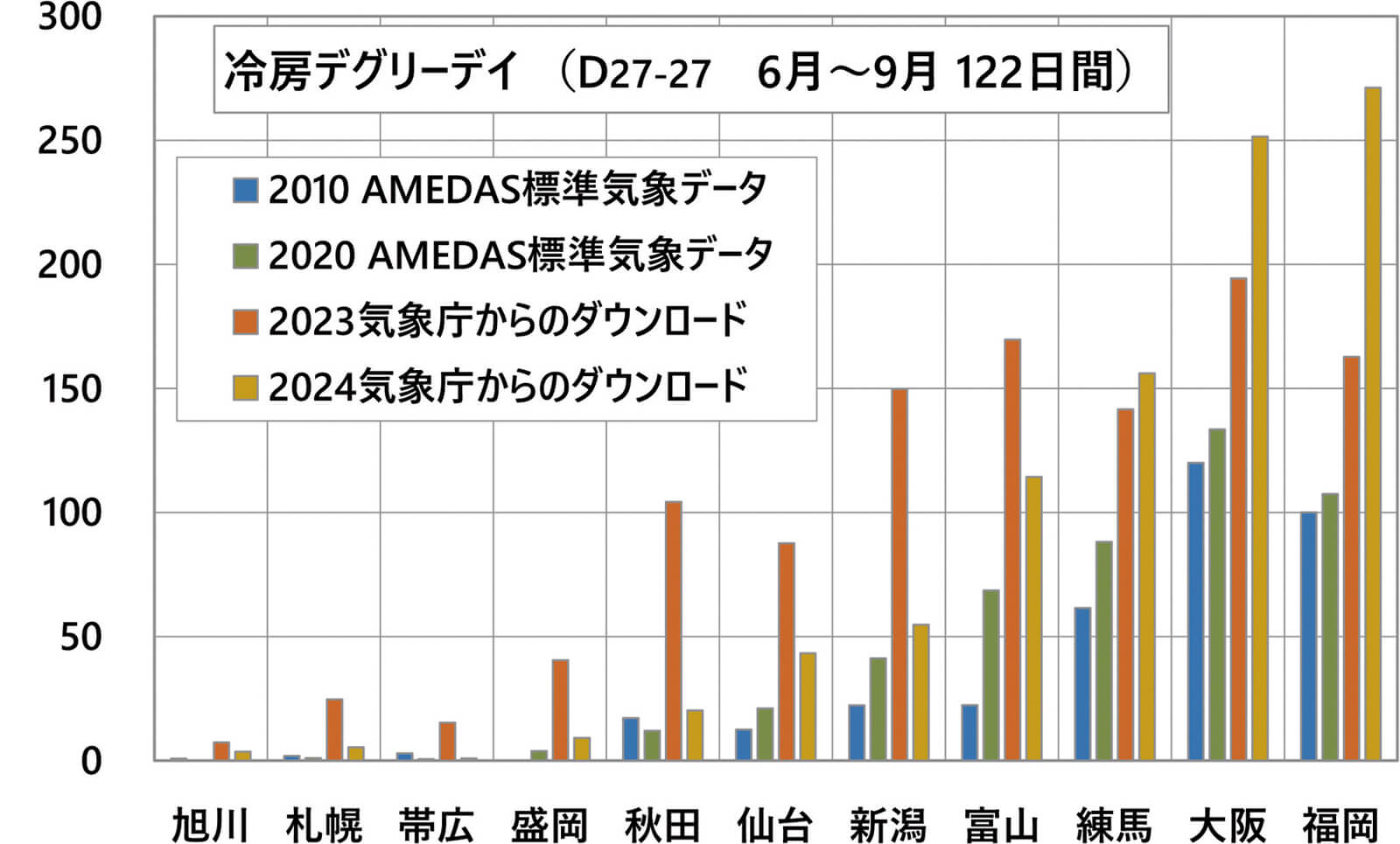

冷房DDの方を見ると、2010年版から2020年版になって値が大きくなり夏の暑さが増していることが分かるのですが、2023年、2024年のデータはびっくりするほどさらに大きくなっています。そして2023年には、北海道から東北地方、日本海側の北陸などが極めて大きくなり、2024年にはだいぶ収まっていますが、西日本では2024年にさらに大きくなっています。

北海道では2023年の暑さが記録的だったのですが、2024年はそれほどではなかったことが分かります。2025年は札幌では熱帯夜が続き、さらに暑さが増したといいますが、どうでしょうか。

エアコンが必要になる日数と時間帯の分析

夏の猛暑で全国的に冷房負荷が増え、かなりエアコンの電気代がかかる状況は分かりますが、もう少し詳しく状況を分析してみましょう。気象庁から、今年の7月は夏の平均気温が2.5℃高かったというデータが発表されていますが、具体的な生活となかなか結びつきません。

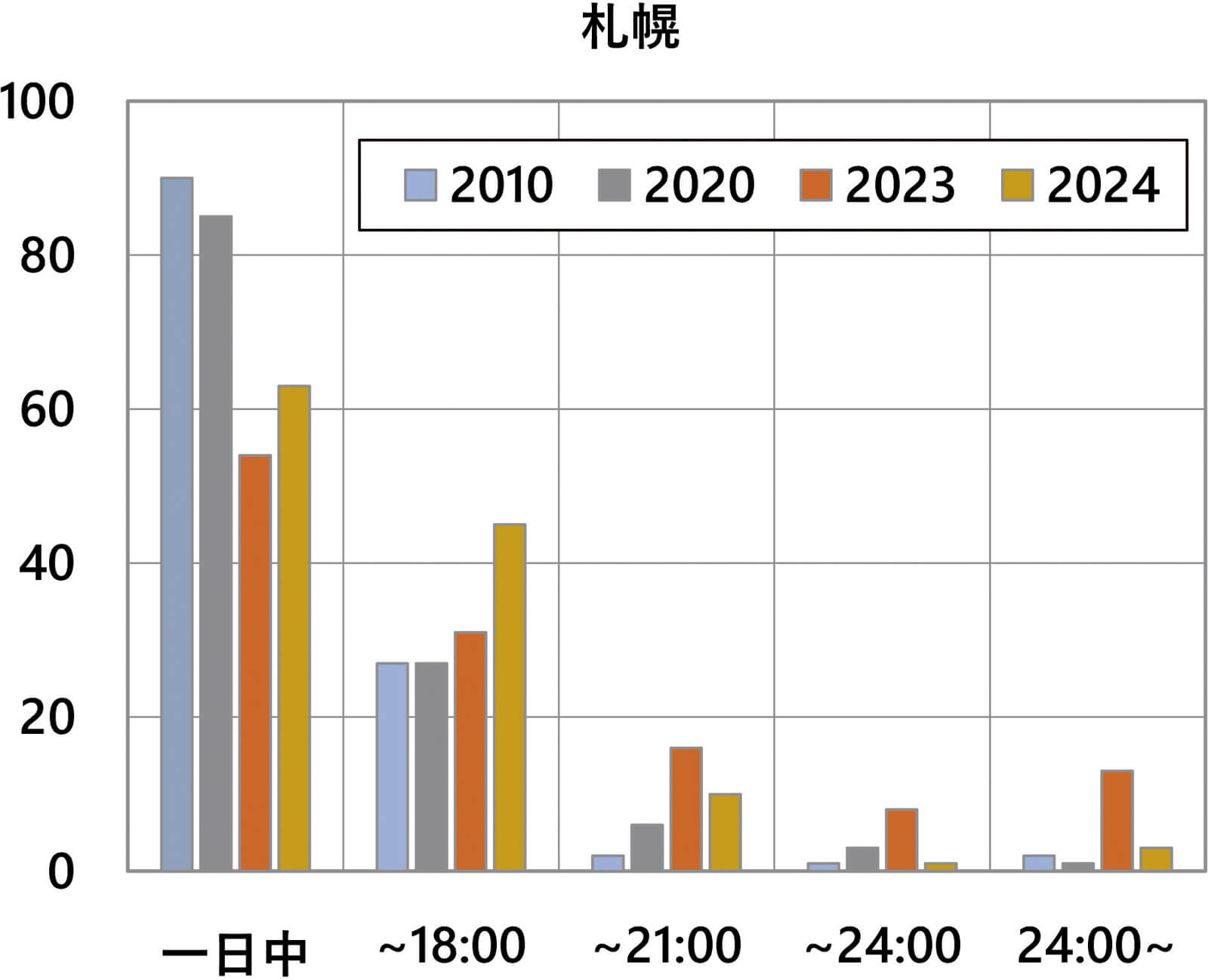

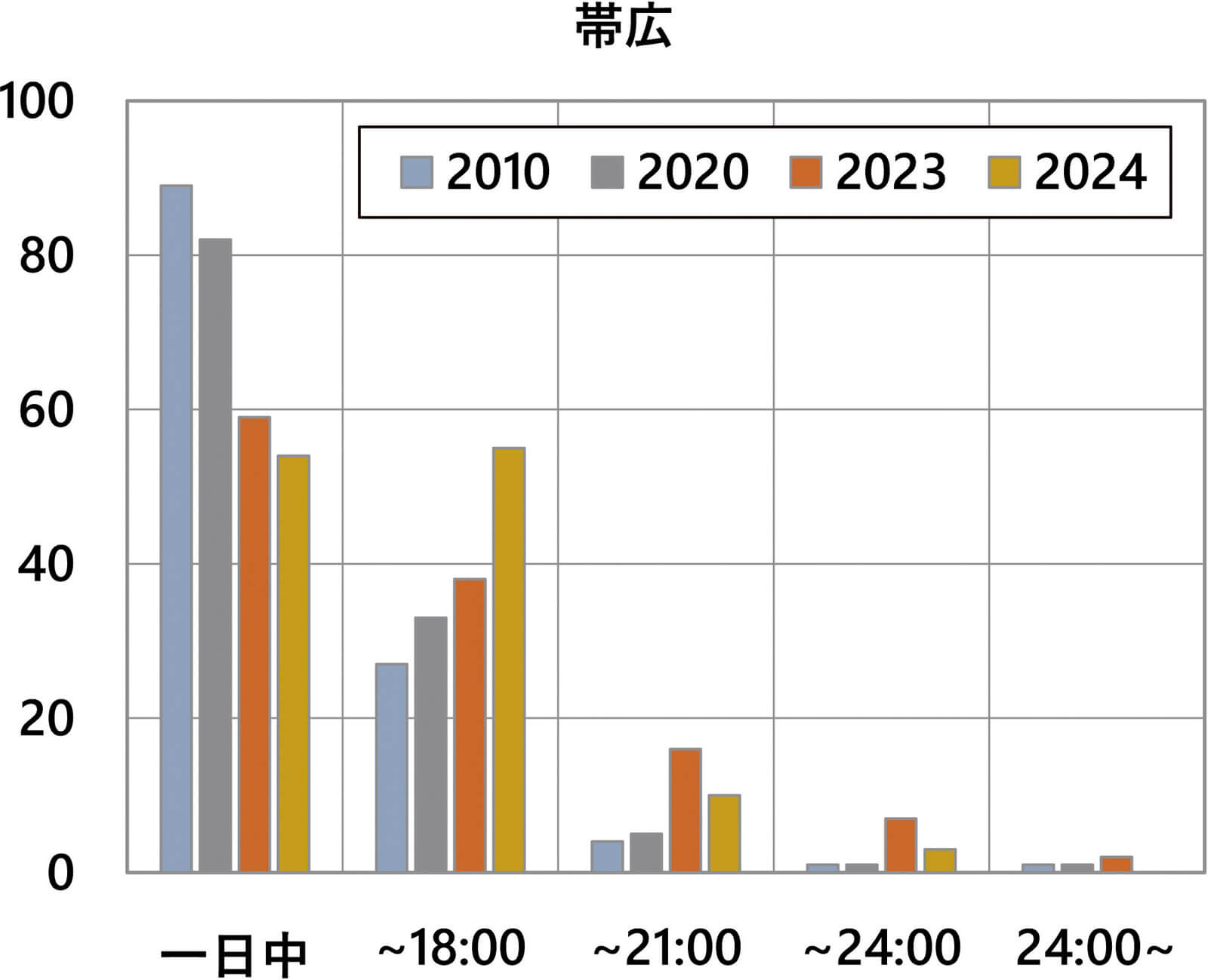

そこで6~9月の122日間について、毎日の外気温の変化を捉え、図2・3のような集計をしてみました。

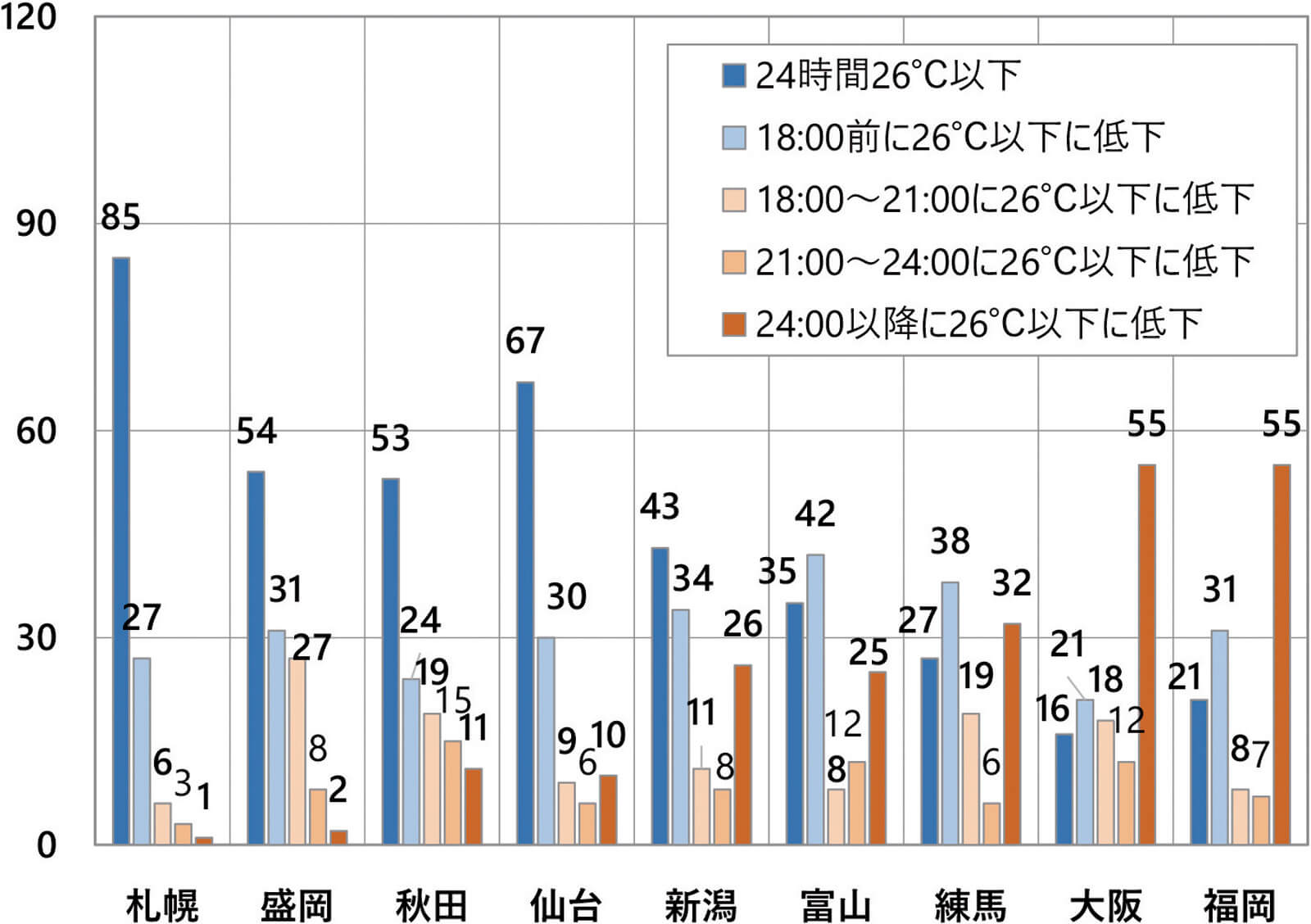

(上:2010年版アメダス標準気象データ、下:2020年版、6~9月の122日間の集計)

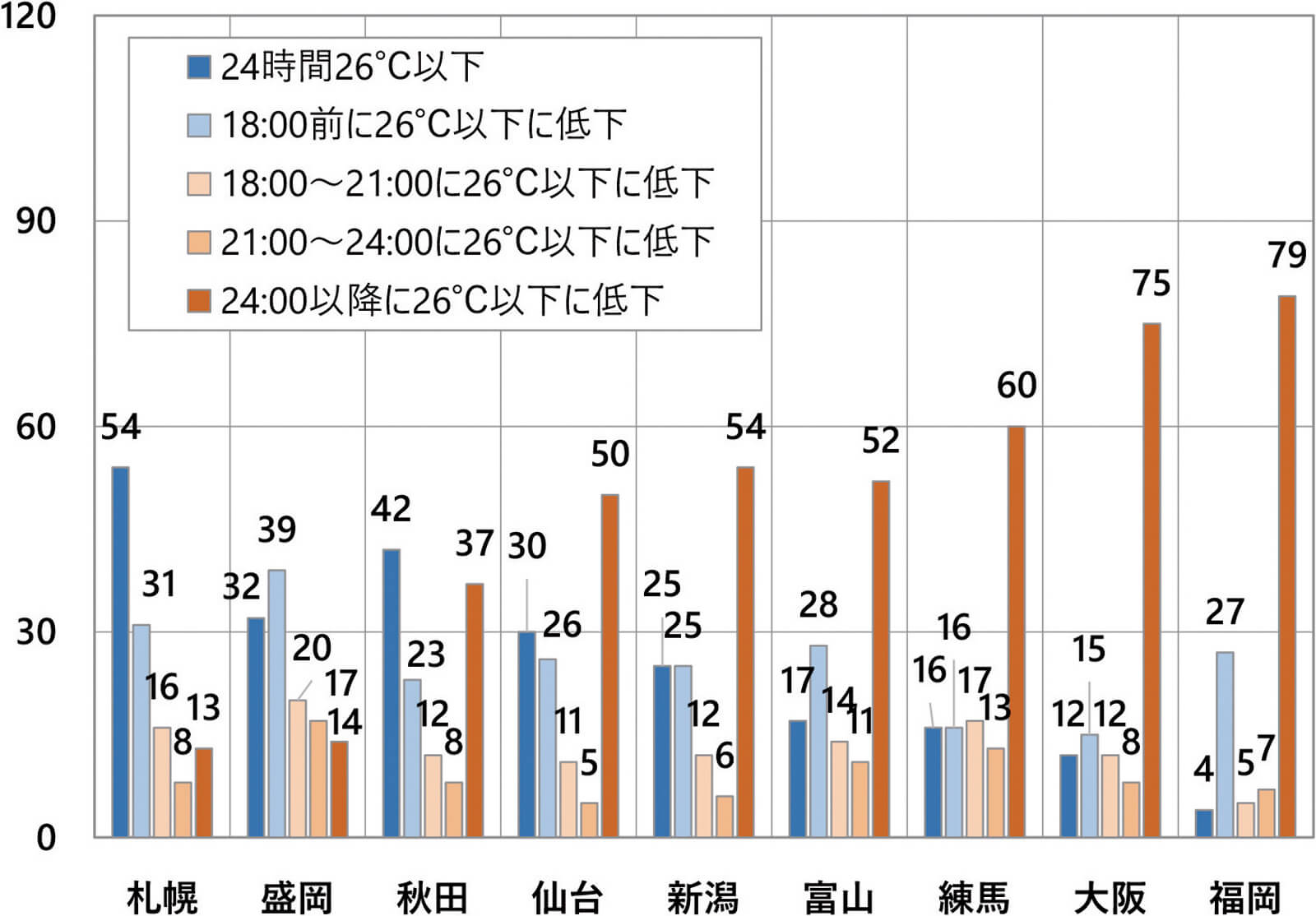

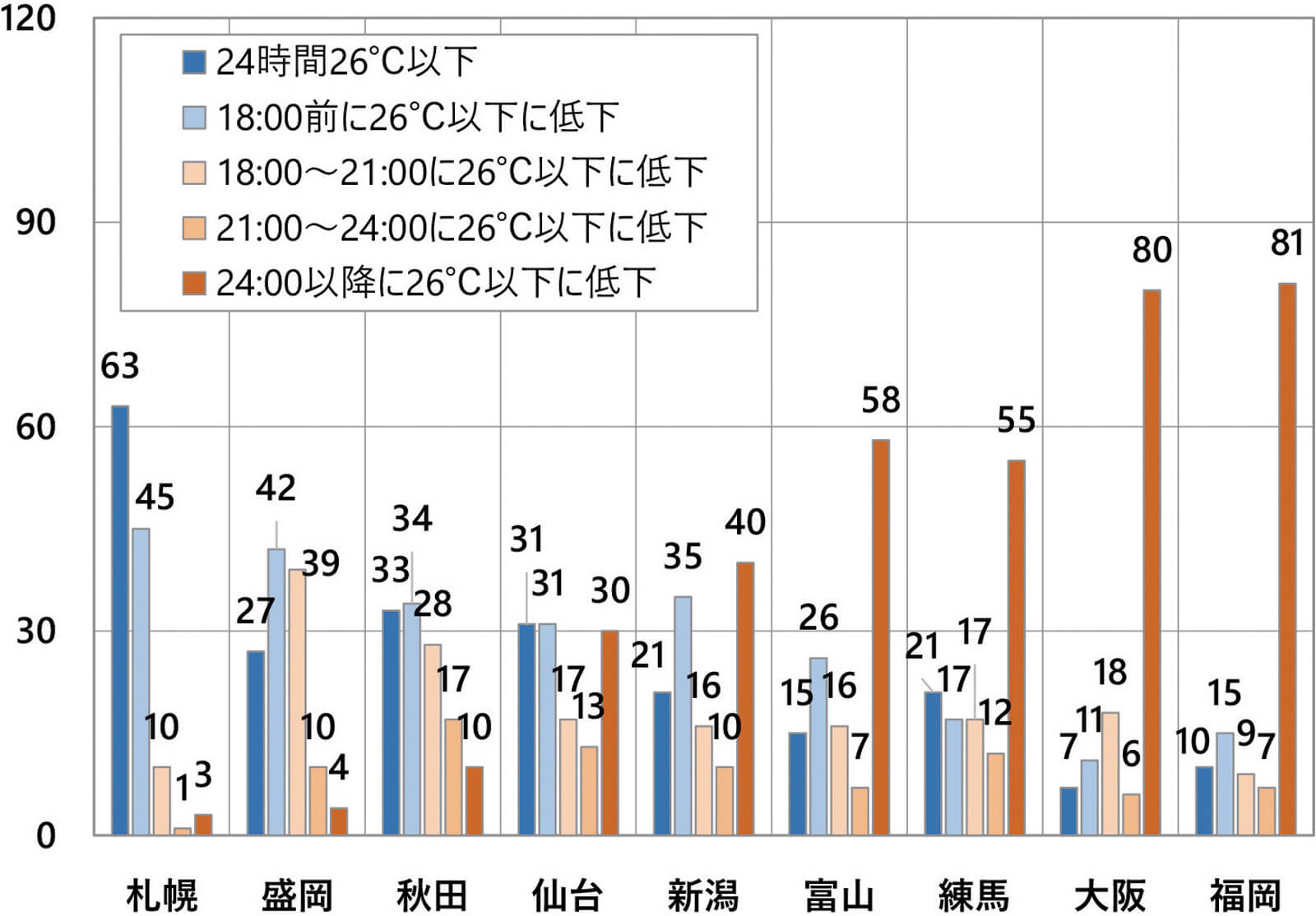

2010年版と2020年版のアメダス標準気象データを図2に、2023年と2024年の気象データを図3に示します。

(上:2023年実気象データ、下:2024年実気象データ、6~9月の122日間の集計)

この夏の期間、外気温は毎日昼頃に最高気温を示し、早朝に最低気温を示します。外気温が低ければ窓を開けて通風で涼しく過ごせるのですが、暑ければ窓を閉めてエアコンを使わざるを得なくなります。この境目の温度はどのくらいでしょうか。

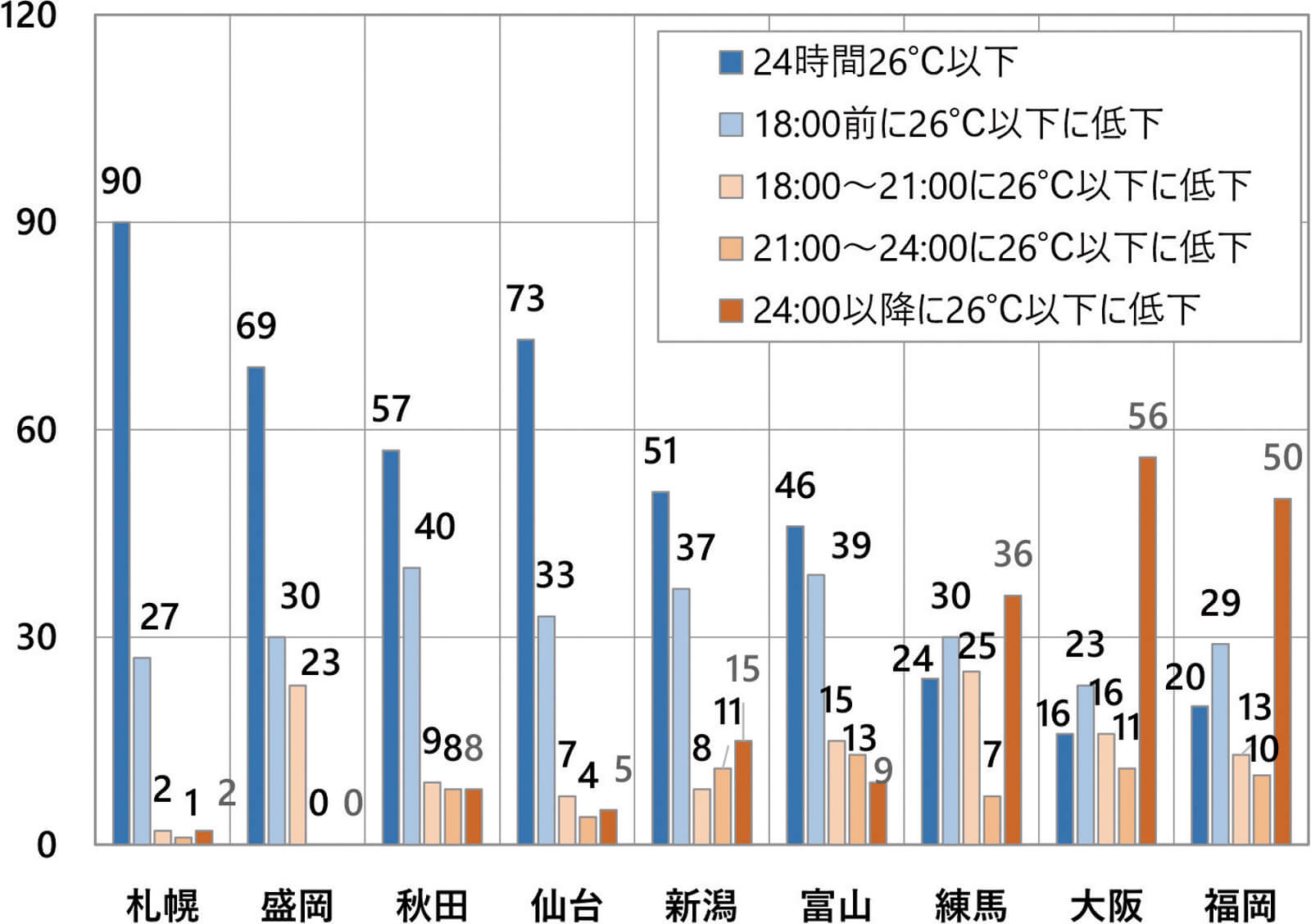

私が全国の工務店のセミナーでいろいろ聞いてみると、関西では28~30℃、東北は26~28℃くらいになるようです。北海道はどうでしょうか。家の中にはいろいろ熱の発生源があり、日射も入ってきますから、窓を開けて通風しても室内の温度は1~2℃高くなってしまいます。そこで、この温度を26℃に設定して、日中の最高温度から次第に下がって外気温が26℃以下に下がる時間を毎日記録し、時間帯別に集計してみました。

一日中外気温が26℃以下ならエアコンは必要ありません。札幌は図1~2(標準気象データ)ではこのような日が90日もありますが、図3の2023年は54日で半分近くに減っています。一方、西日本では20日以下で、2024年には10日以下になります。関西の暑さはすさまじいということが分かります。外気温が一日中26℃以下の日以外は毎日、少なくとも日中はエアコンが必要になるわけです。

日中外気温が26℃以上の日でも夕方から次第に下がります。26℃以下になる時間を調べてみます。夕方の6時までに下がれば、夜はエアコンが必要がないことになり、9時までに下がれば、寝るときにエアコンは必要がないといえるでしょう。しかし、暑い日は夜12時頃にようやく26℃以下に下がる日もあり、もっと暑い日は夜12時になっても下がらない日もあります。こうした日は、結局夜中もエアコンを使う必要がありそうです。

図ではピンクと赤で示す棒グラフです。札幌ではこのような日は3・4日ですが、2023年は21日もあり、エアコンを朝まで運転する必要が出てきます。関西ではほぼ2ヵ月間こうした日が続きます。2023年、2024年にはほぼ3ヵ月間にもなっていました。

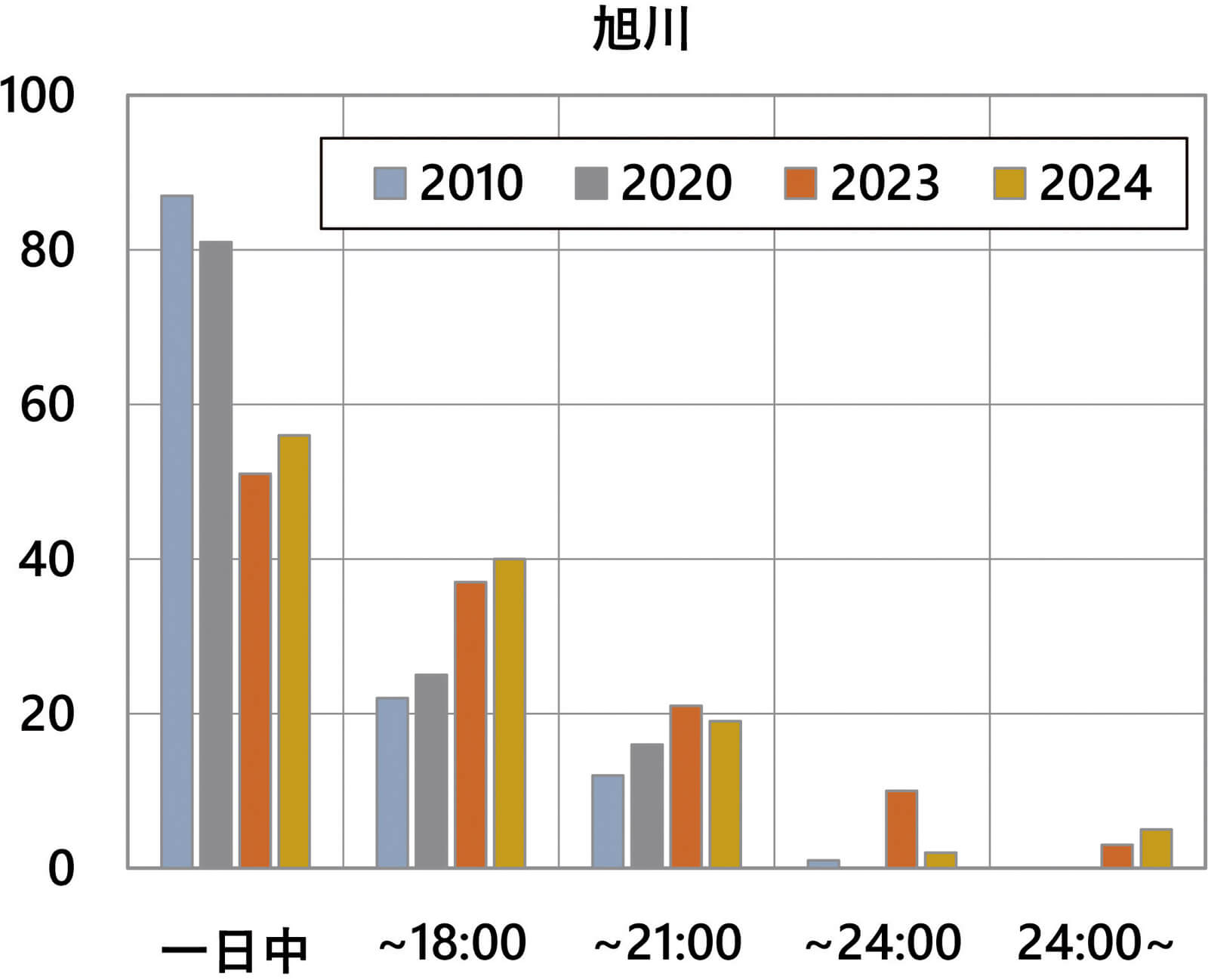

北海道の旭川、札幌、帯広について同じような集計を行ったのが図4です。

図2・3と色が違うので分かりにくいのですが、夜9時以降に26℃以下に下がった日が各グラフの右2つに表示されています。この日数が多いのは、札幌、旭川、帯広の順になります。旭川の方が暑いという印象ですが、2023年は札幌の方が暑かったようです。これは札幌がヒートアイランド化しているのが原因ではないかと思われます。

いずれにしても、東京から西日本にかけての都市と比べると、桁違いに少ないことが分かります。しかし、このような日が1日でもあればとても暑くて寝苦しくなりますから、エアコンが必須であることは間違いありません。

Related articles関連記事

美しさと機能性を追求した造作キッチンが主役の家族の暮らしになじむ家

美しさと機能性を追求した造作キッチンが主役の家族の暮らしになじむ家

一部未工のままの竣工検査…。引き渡しが不安です。[NPO住宅110番]

一部未工のままの竣工検査…。引き渡しが不安です。[NPO住宅110番]