第41回「最近の猛暑の気象データから寒冷地の夏の冷房について考える」

30年以上にわたって在来木造住宅の高断熱・高気密化を研究し、性能とデザインは両立できることを説き続けてきた鎌田紀彦氏。高断熱・高気密住宅の建築コストの適正化にも取り組み、現在、暖房エネルギーが1/2〜1/4で済むような高性能住宅が、普通の人でも十分手の届く価格でつくれるようになっています。 この連載では、氏のこれまでの活動の中で設計した住宅、あるいは氏と共に新住協を支えている会員の設計などを紹介しながら、そこから生まれた新しい技術や、高断熱・高気密住宅ならではのデザイン、計画手法を紹介していきます。

猛暑でも夜は涼しいのが北海道

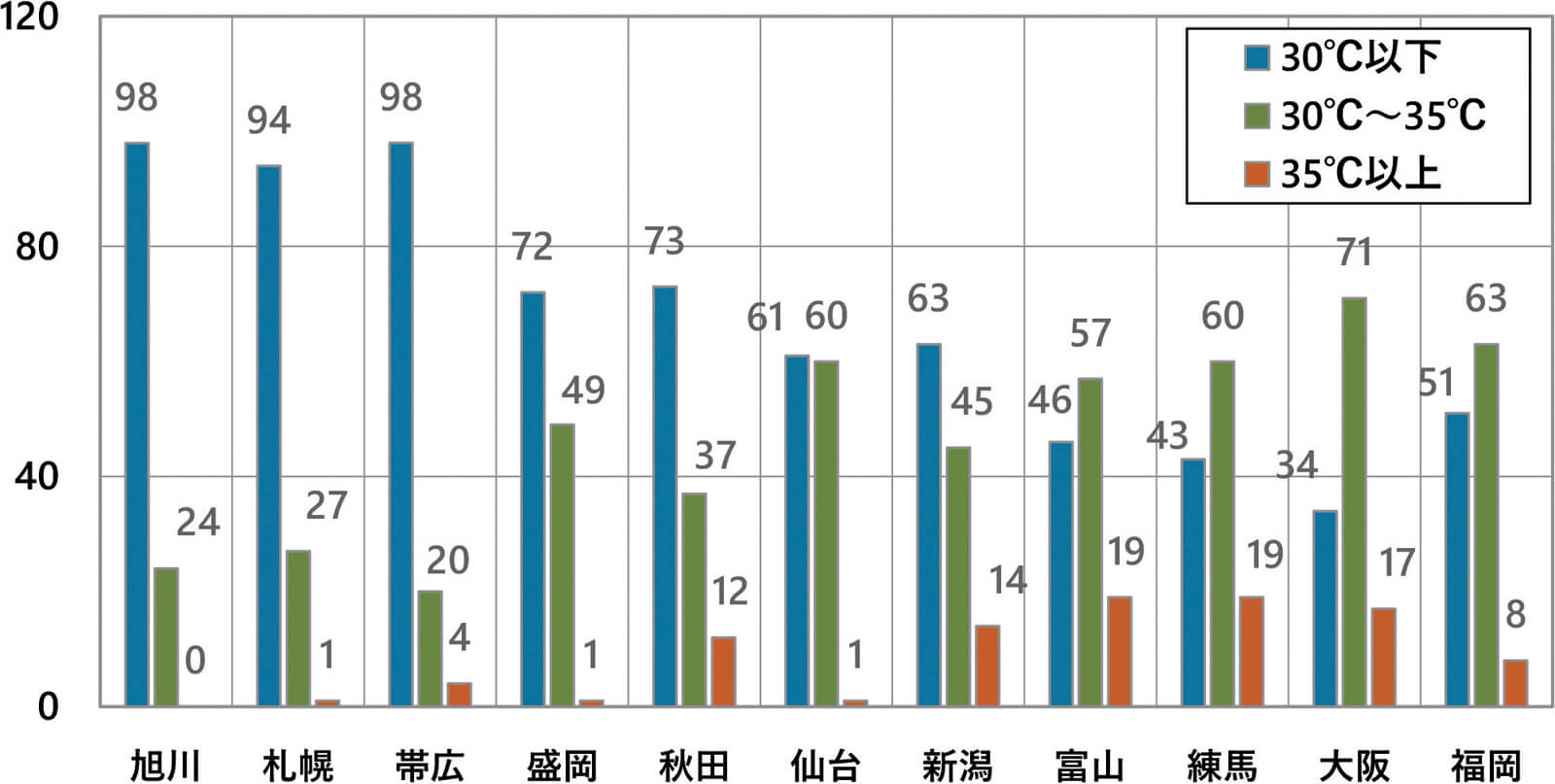

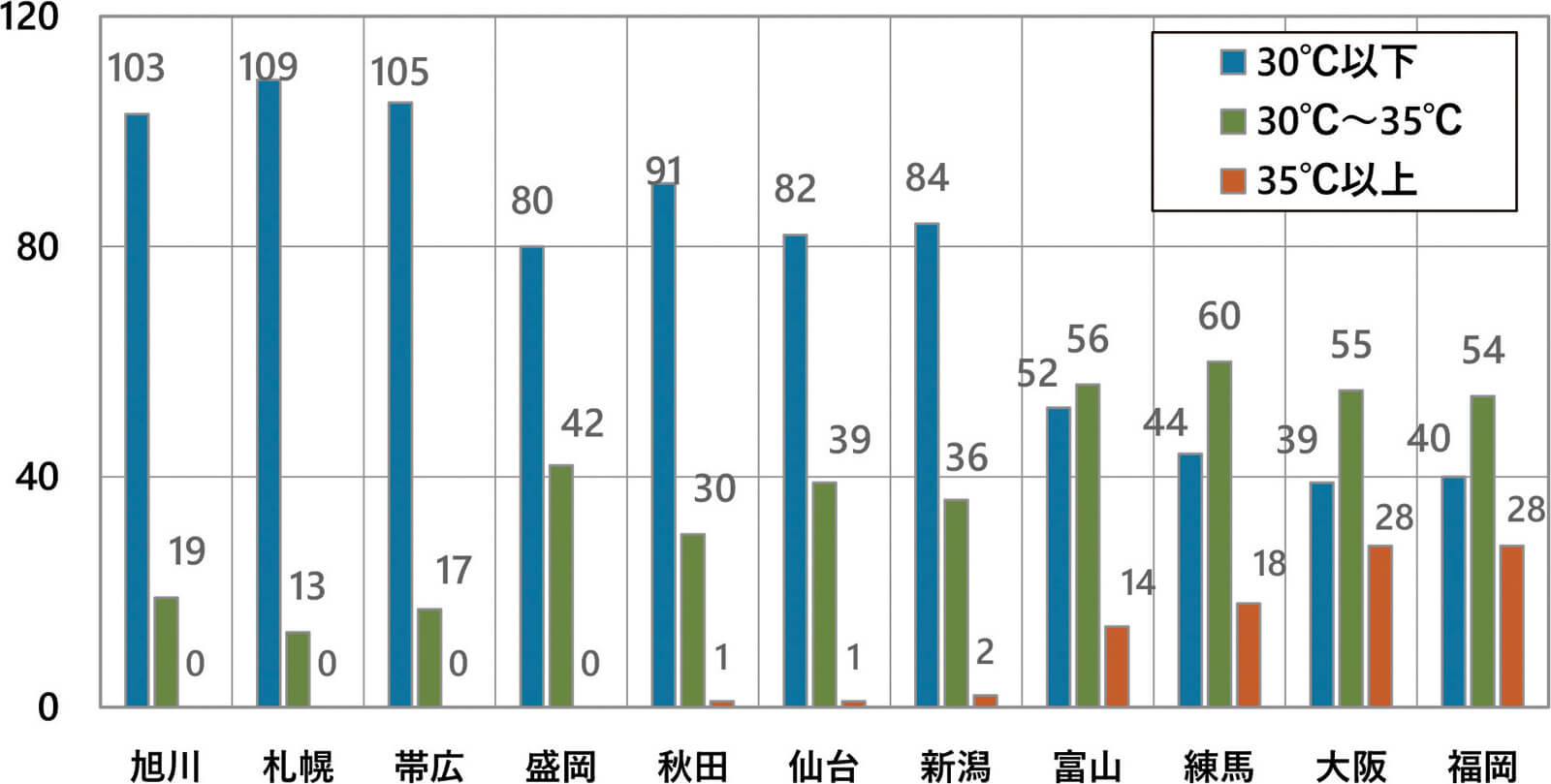

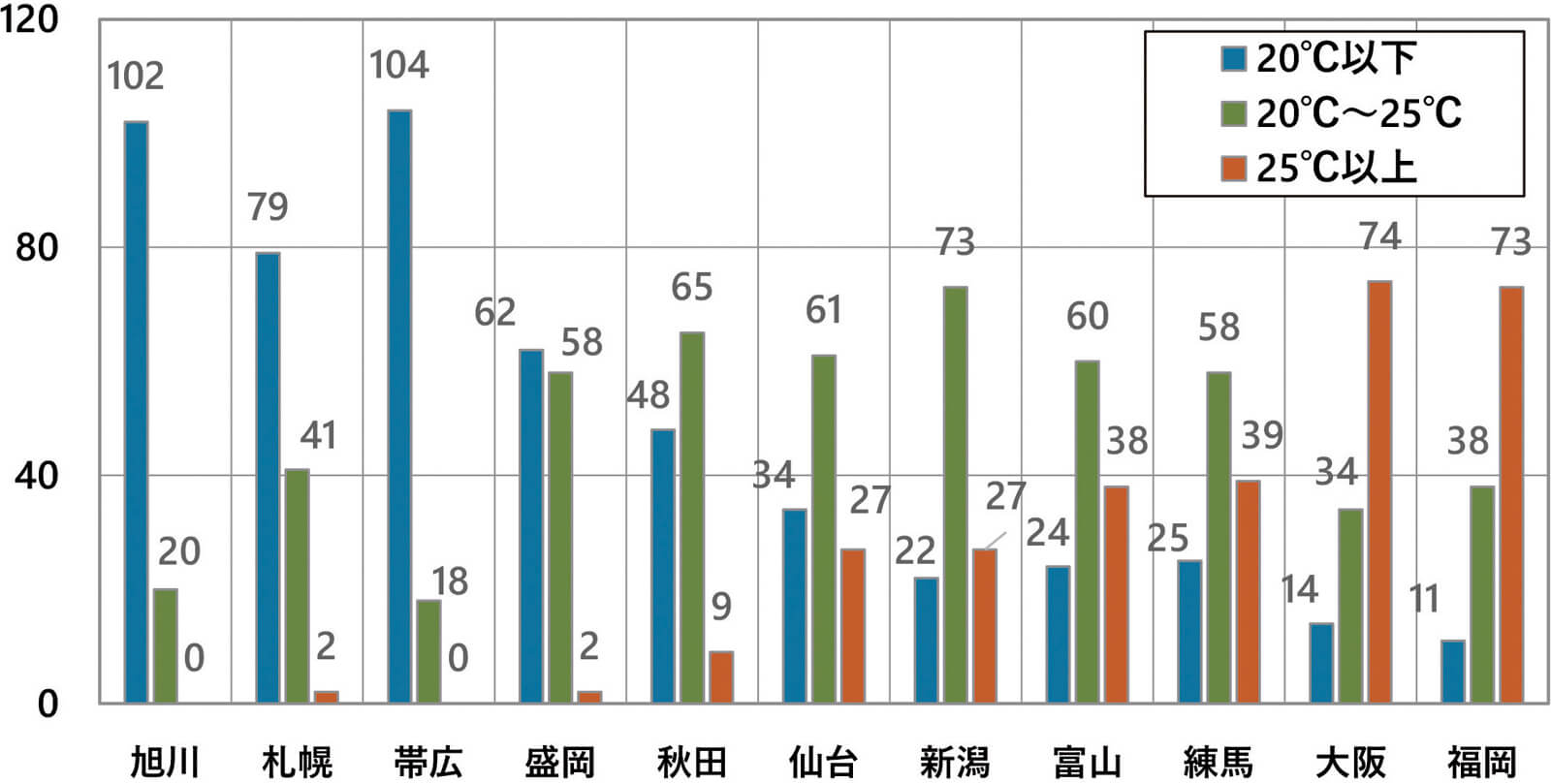

図5は6~9月の122日間の日最高気温を温度帯別に集計したものです。

緑色の日が真夏日で赤色の日が猛暑日です。誌面の都合で標準気象データは省略し、2023年と2024年のデータです。真夏日の日数からやはり2023年が特に暑かったことが分かります。札幌は1ヵ月近くあります。しかし、本州以南に比べると半分以下です。帯広で猛暑日が数日ありました。2024年はだいぶ少なくなりましたが、標準気象データよりは多いです。

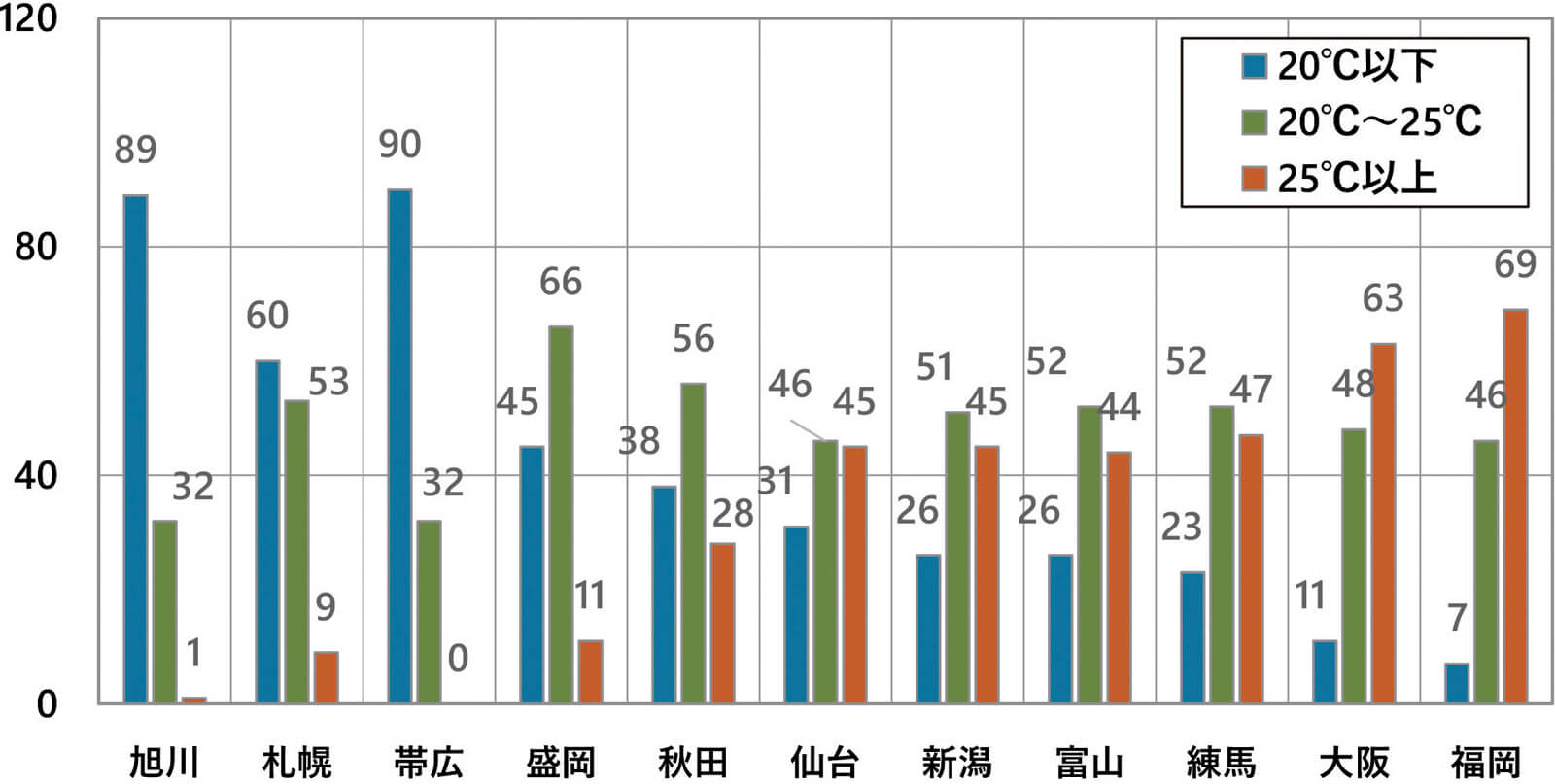

図6は日最低気温の集計です。

25℃以上の日が熱帯夜です。北海道ではほとんどありません。本州との違いが顕著です。それよりも注目したいのが青色の20℃以下の日数です。また緑色の20~25℃の日数も合わせると夏のほとんどの期間、夜になると涼しくなるのが北海道の夏の特徴です。

北海道の住宅の冷房はどうすればいいか

2025年の気象データも10月には集計してみようと思っていますが、2023年を上回る猛暑となるのではないでしょうか。そしてこの猛暑はこれからも続くといわれています。エアコンがない家も多い北海道ですが、これからは、気象データから見てももはやエアコンは必需品です。北海道の夏は1~2週間だから扇風機で十分という気候ではなくなっています。

全国的にはこの猛暑はもっと激しく、新住協の会員からも要請があり、ローコストで全室24時間冷房を行う手法の開発に10年以上前から取り組んでいます。いろいろな工夫によって、エアコン1~2台で全室冷房も可能になり、本州以南の住宅ではもはや標準になりつつあります。Q1.0住宅では全室冷房を行っても、電気代はそれまでよりずっと少なくなることも分かってきました。

新住協の高断熱住宅の夏への対処については、30年も前から取り組んでいます。当時、暑い地域の代表として、北関東で住宅の夏の暑さを分析し、そこから夜間通風で家全体を冷やし、朝からは窓を閉めて日射遮蔽をきちんと行うと、室温は外気温ほど上昇せずエアコンを運転しなくても過ごせる日が多く、夕方に外気温が下がったところで、また窓を開けて通風するという暮らし方で可能だということが分かりました。ここから、「夏を涼しく過ごす家の設計マニュアル」をまとめたのです。

この手法を北海道の住宅にも適用しようとしたのですが、北海道の家は、積雪荷重の関係から庇を長く出すのも難しく、南面は多くの家がベランダもなく日射遮蔽がとても難しかったのです。当時の夏の暑さはそれほどでもなかったため、多少暑くはなりますが通風でなんとかしのぐことができ、住宅の設計の夏対策はほとんど普及しませんでした。

しかし、日本中の暑さのレベルが上がってきて、もはや北関東でも全室冷房が標準的に行われるようになりました。気象データから見るとこれからの北海道は、当時の北関東の夏に近くなっていくでしょう。今こそ、エアコンを利用しながら「夏を涼しく過ごす家」を考えるときではないでしょうか。全室冷房は北海道にはあまり必要とは思いませんが、一番暑い時期はエアコンを上手に運転して快適に暮らせるようにすることも大事です。しかし、夏のそれ以外の期間は、エアコンを運転しなくても涼しく過ごせる家にすることが可能です(本連載第13回「北国の夏を涼しく過ごすために」参照)。

涼しい家の設計手法と、エアコンの設置手法については、次回、具体的に解説したいと思います。

Related articles関連記事

美しさと機能性を追求した造作キッチンが主役の家族の暮らしになじむ家

美しさと機能性を追求した造作キッチンが主役の家族の暮らしになじむ家

一部未工のままの竣工検査…。引き渡しが不安です。[NPO住宅110番]

一部未工のままの竣工検査…。引き渡しが不安です。[NPO住宅110番]