vol.47 将来の気候と災害に備えよう

さらなる省エネ・省CO₂が住宅の重要なテーマとなる寒冷地。 本企画は、独自の視点から住宅性能研究の最前線を開いている、東京大学の気鋭の研究者・前 真之准教授に、「いごこちの科学」をテーマに、住まいの快適性能について解き明かしていただきます。 シーズン1に続く第2弾として2015年からは、それまでの連載の発展形「いごこちの科学 NEXT ハウス」としてリニューアル。

「北海道・寒冷地の住宅実例から考える室内環境について」をテーマに、断熱、開口部、蓄熱など、さまざまな視点から寒冷地における室内環境の改善ポイントを解説しています。 東京大学大学院工学系研究科

東京大学大学院工学系研究科

建築学専攻・准教授

前 真之 (まえ・まさゆき)

今年の夏も各地で最高気温の記録が塗り替えられる猛暑となりました。その影響で、特に北海道や東北地方など寒冷地を中心に、7月に熱中症にかかる人が急増。さらに各地で豪雨と猛暑が頻発しています。今回は将来を考えた家づくりに欠かせない、気候と災害への備えについて、一緒に考えてみましょう。

寒冷地も猛暑化が進行 北海道帯広が40℃越え?

毎年この連載でも夏の暑さを取り上げていますが、2023年あたりから一気に猛暑化が進んだ印象があります。先日は天気予報で、7月24日の帯広は40℃を超えるのではと報道され、大きな話題となりました。

当日の最高気温は38.8℃となり、さすがに40℃を超える「酷暑日」にはなりませんでした。とはいえ、涼しいはずの北海道とは思えない高温です。恐ろしい時代になったものだと心配になった人も多かったのではないでしょうか。

各地で最高気温の記録更新 静岡ではついに40℃越え

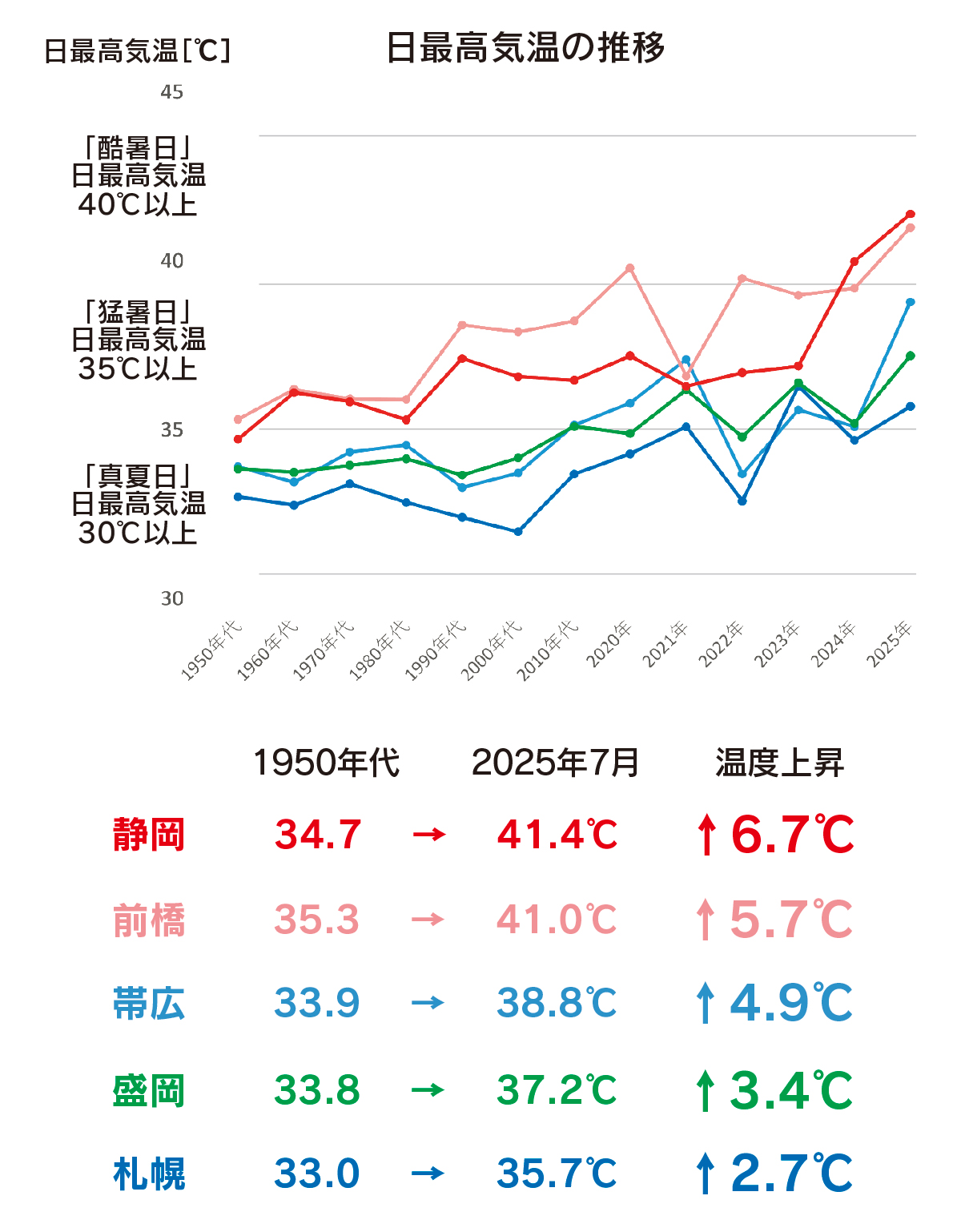

今年は梅雨が明けたばかりの7月の時点ですでに、各地で最高気温の記録更新が相次ぎました(図1)。

出展:気象庁のデータを元に筆者分析

前述した帯広の最高気温38.8℃は、戦後直後の1950年代と比べると、実に4.9℃も上昇しているのです。盛岡も37.2℃で3.4℃アップ、札幌も35.7℃で2.7℃アップとなっており、寒冷地でも夏の暑さへの備えが欠かせない時代に突入したことは明らかです。

さらに、静岡では41.4℃、前橋では41.0℃と、40℃を超えた「酷暑日」になりました。1950年代からの温度上昇はそれぞれ6.7℃、5.7℃となっており、気候が別次元にシフトした感じさえしてしまうほどです。

熱中症の救急搬送者数 寒冷地で急増中

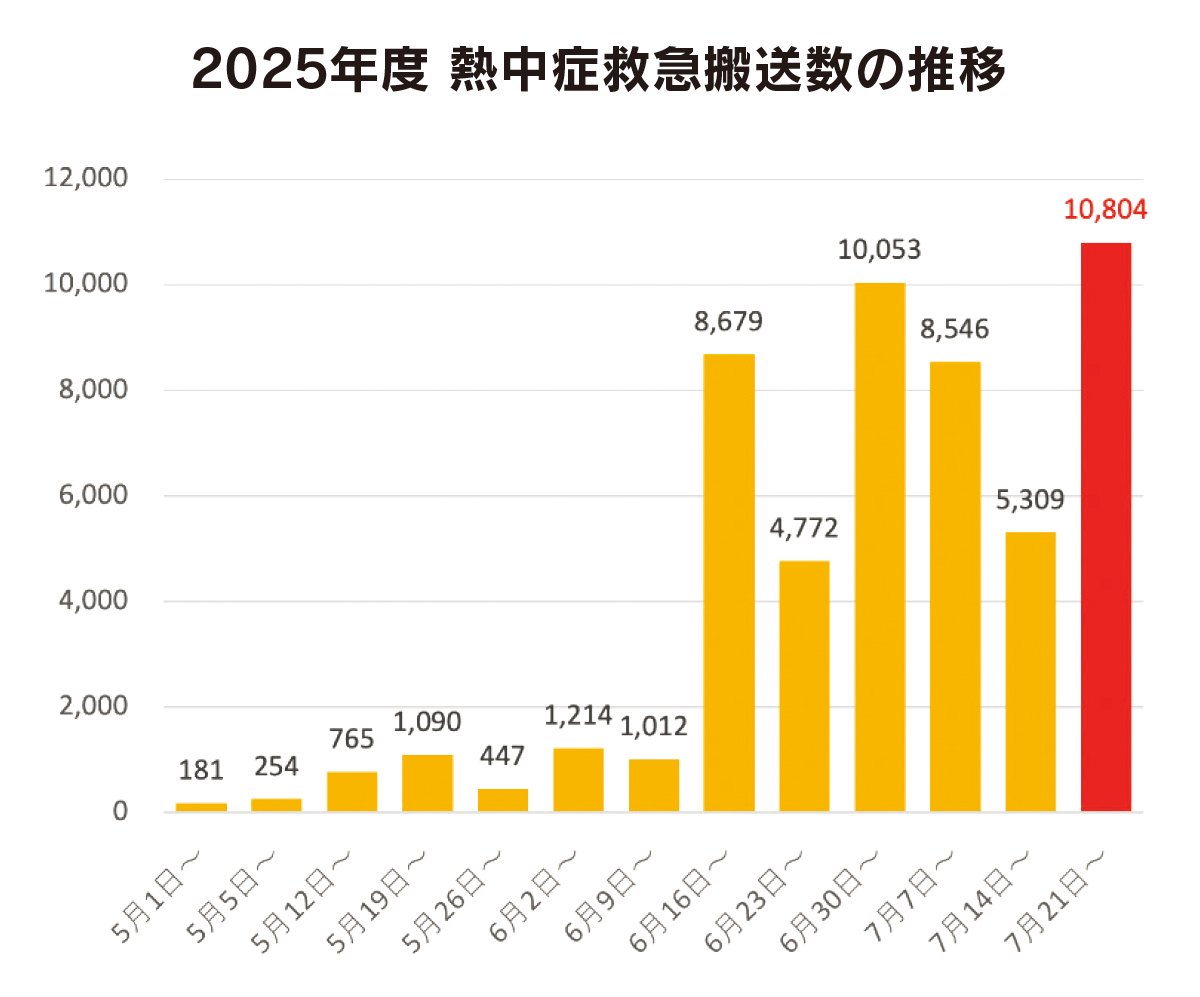

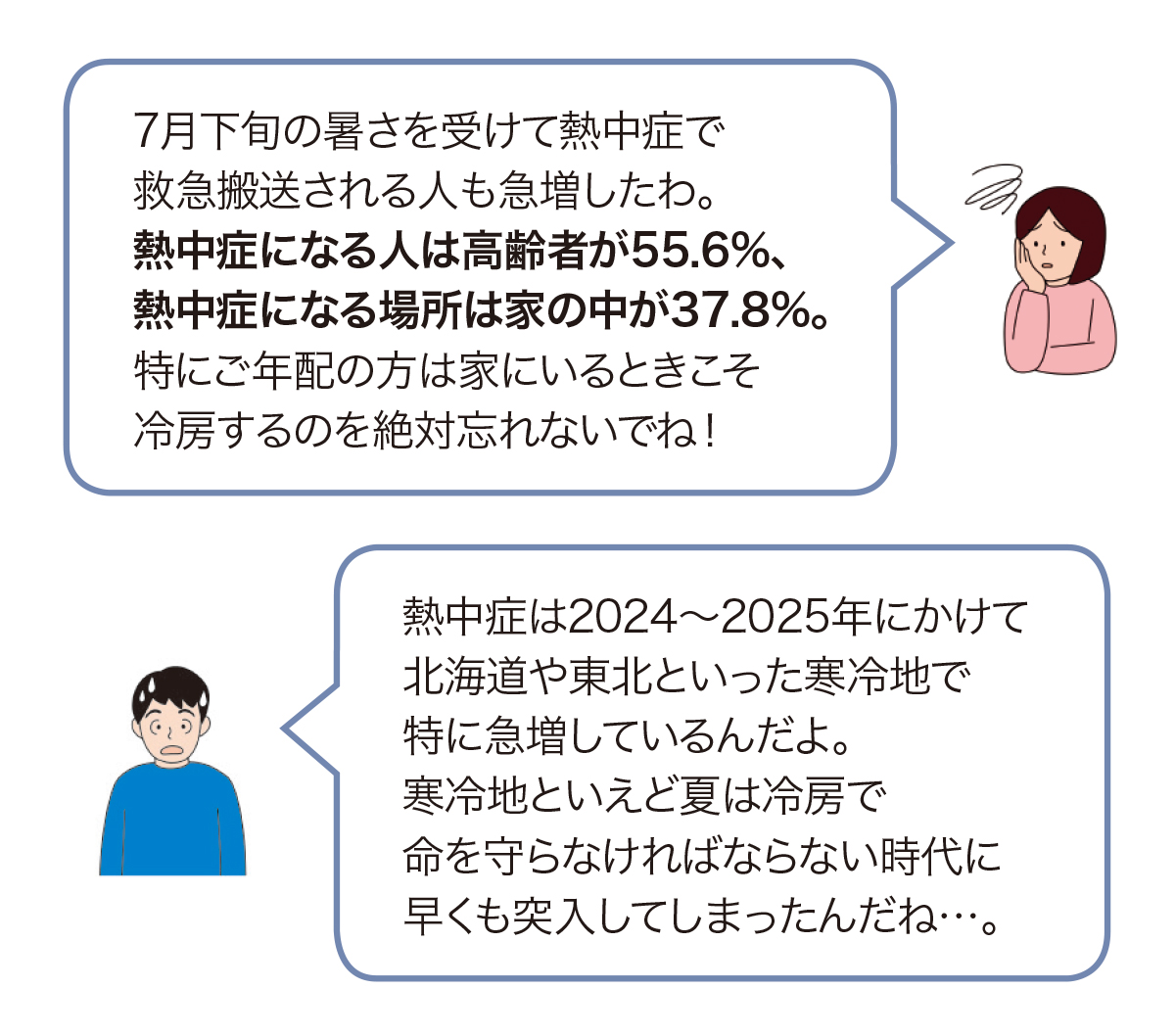

梅雨明けからの猛暑の影響を受けて、救急搬送される熱中症患者も急増。7月21日の週の搬送数は1万人を超えました(図2)。

出展:総務省消防庁

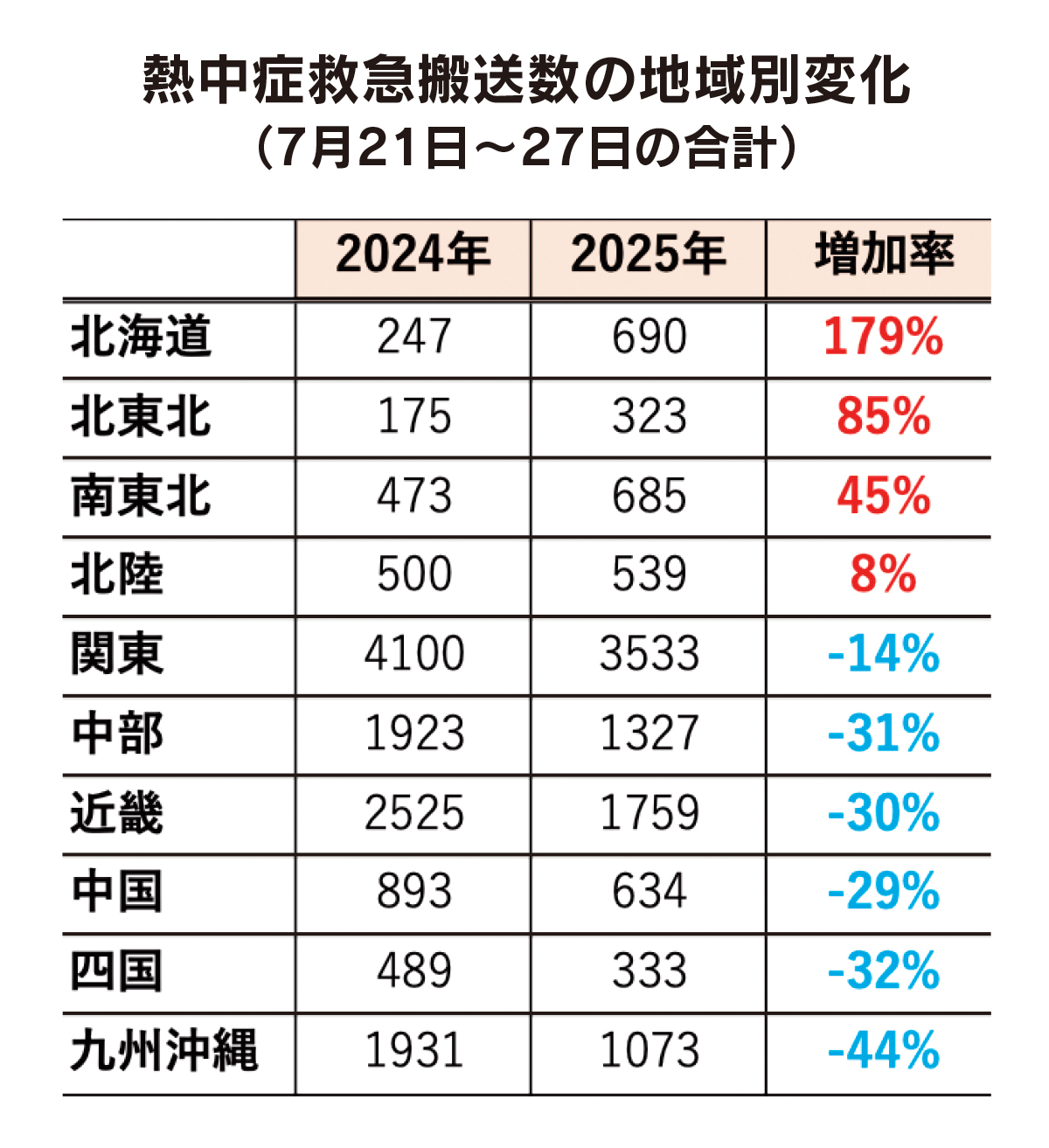

地域別に2024年と2025年を比べてみると、今年は特に北海道・東北で熱中症が急増していることが分かります。

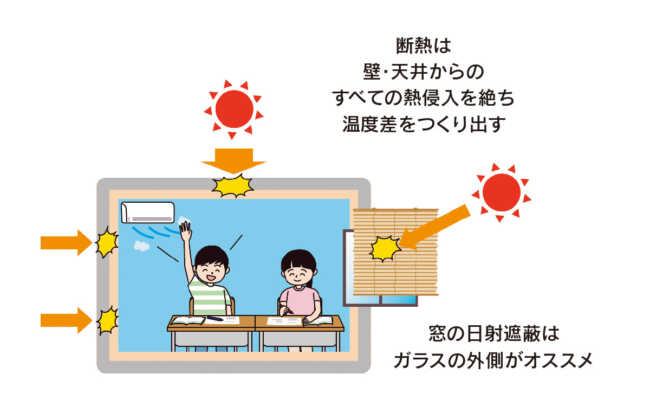

従来は涼しかった寒冷地では、暑くなっても冷房の利用を控える傾向があり、そもそもエアコンがついていない家も少なくありません。この連載でも繰り返し指摘していますが、熱中症に一番なりやすいのは「家の中の高齢者」です。現実問題として、日本の気候は大きく変わってしまったのは明らかな事実です。かつての習慣を見直して、現在そして将来の気候に対応した住まい方と家づくりにシフトしていくことが、命を守るために不可欠な時代なのです。

根強い温暖化懐疑論 最近の暑さはただの偶然?

ここ数年、夏の暑さは未曾有の領域に入ってしまったと、ほとんどの人は肌身に実感しているのではないでしょうか。しかし日本のマスコミの報道はなぜか「異常気象」といういい方にとどまり、「温暖化の影響」と明言することを避ける傾向があります。

さらにSNSなどインターネットを中心に、いまだに「地球温暖化はウソ」という陰謀論がはびこり、「地球は長期的には寒冷化している」「ここ数年、暑いのはただの偶然」などという言説が絶えません。トランプ氏がアメリカ大統領に復帰した中、地球温暖化懐疑論がまた息を吹き返している感が否めません。

研究チームが明言 猛暑化は温暖化の影響

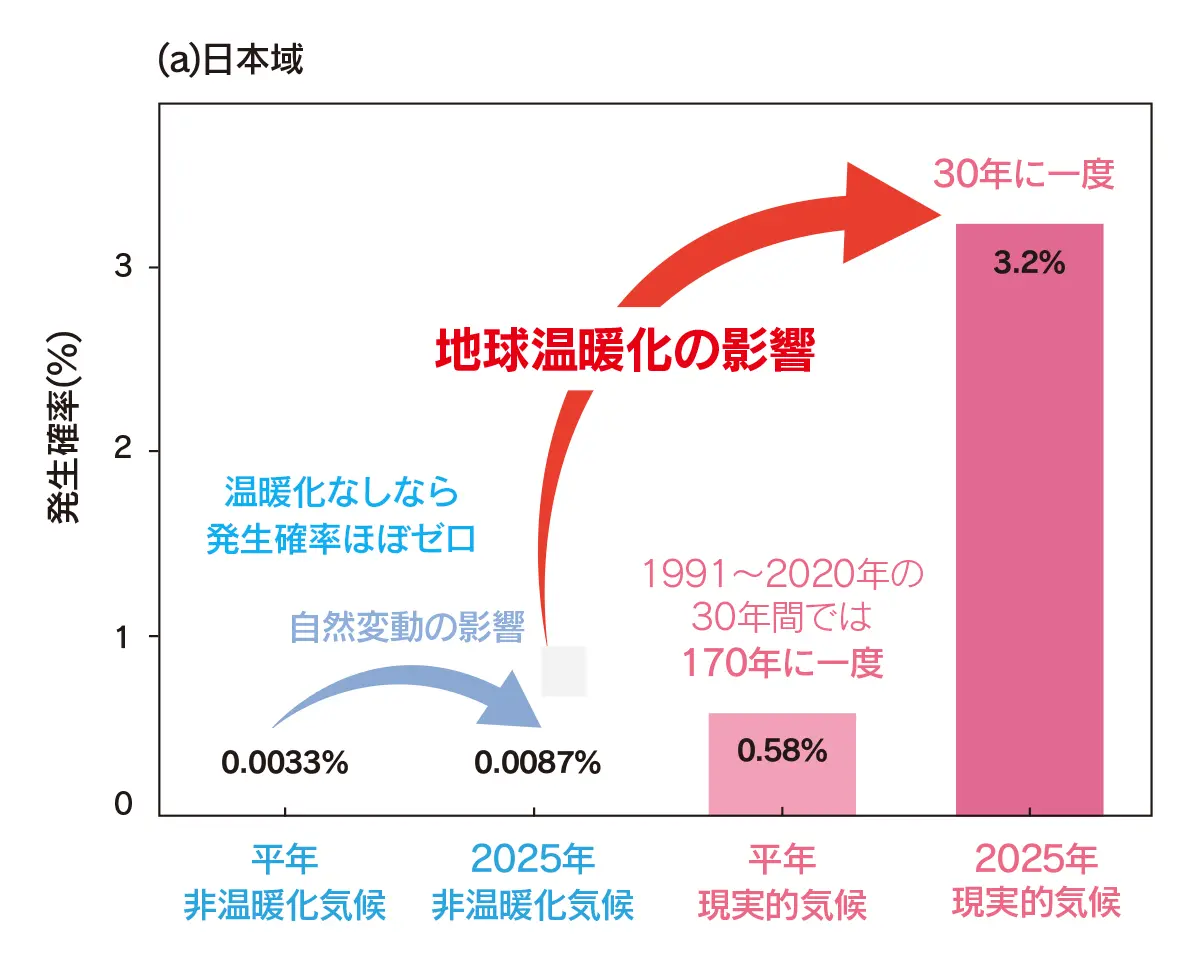

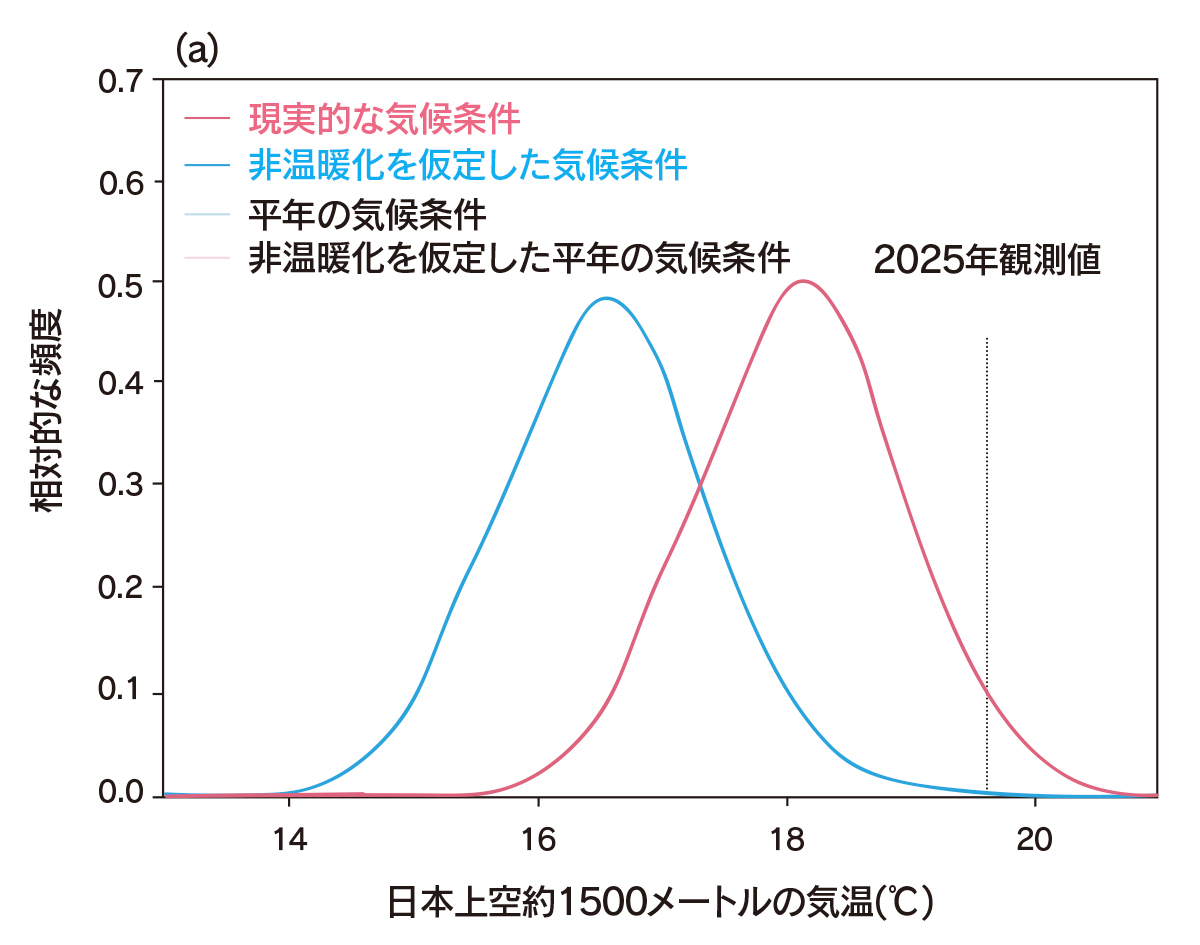

こうした現状を受けて、東京大学や京都大学の研究者有志により「極端気象アトリビューションセンター」が発足しました。記録的な暑さや大雨などの極端な気象現象に地球温暖化がどの程度影響していたかを「イベント・アトリビューション」という手法で素早く分析し、スピーディーに発信する組織です。先の7月の暑さについても直ちに分析し、「温暖化がなければ発生しないレベル」と明確に断定しています(図3)。

出展:極端気象アトリビューションセンター

分析結果によると、先の暑さは温暖化がなければ発生確率「ほぼゼロ」のありえないレベル。温暖化の影響がまだ穏やかだった1991~2020年の平年の気候でも、「170年に一度しか発生しない」極端な高温でした。それが温暖化が進んだ2025年の気候では「30年に一度」と、十分にあり得るレベルになっているというのです。

Related articles関連記事

新しい暮らし方に調和する寄り添いの提案が生きた自然素材の終の棲家

新しい暮らし方に調和する寄り添いの提案が生きた自然素材の終の棲家

限られた空間を有効活用。明るく開放的なスキップフロアの家

限られた空間を有効活用。明るく開放的なスキップフロアの家