vol.47 将来の気候と災害に備えよう

夏の暑さはますます厳しく 覚悟をもって備えよう

学者というものは慎重かつ謙虚に研究を進めることが大原則なので、素早く結論を明言することを避ける傾向があります。筆者もその端くれなので、その気持ちはよく分かります。しかし、慎重を期すあまり情報発信が遅れ、逆に誤情報があふれ社会が混乱している弊害は否定できません。素早く明確に温暖化の影響に関する科学的な分析結果を発信する、本センターの熱意と勇気は高く評価されるべきではないでしょうか。

ここ数年の暑さは、温暖化の影響であることはまず間違いありません。そして温暖化が今後ますます深刻化することは、世界中の研究者の大多数が共通する見解です。近い将来、さらに暑さは激化するという厳しい現実を直視し、覚悟して備えなければならない時代になってしまったのです。

地域ごとの気候変動 予測を知って備えよう

温暖化がますます激化する近い将来、その影響は私たちの生活すべてに及びます。将来の気候変動がどのような影響を及ぼすのか。気象庁は「日本の気候変動2025」として、全国および都道府県別に整理をしています。

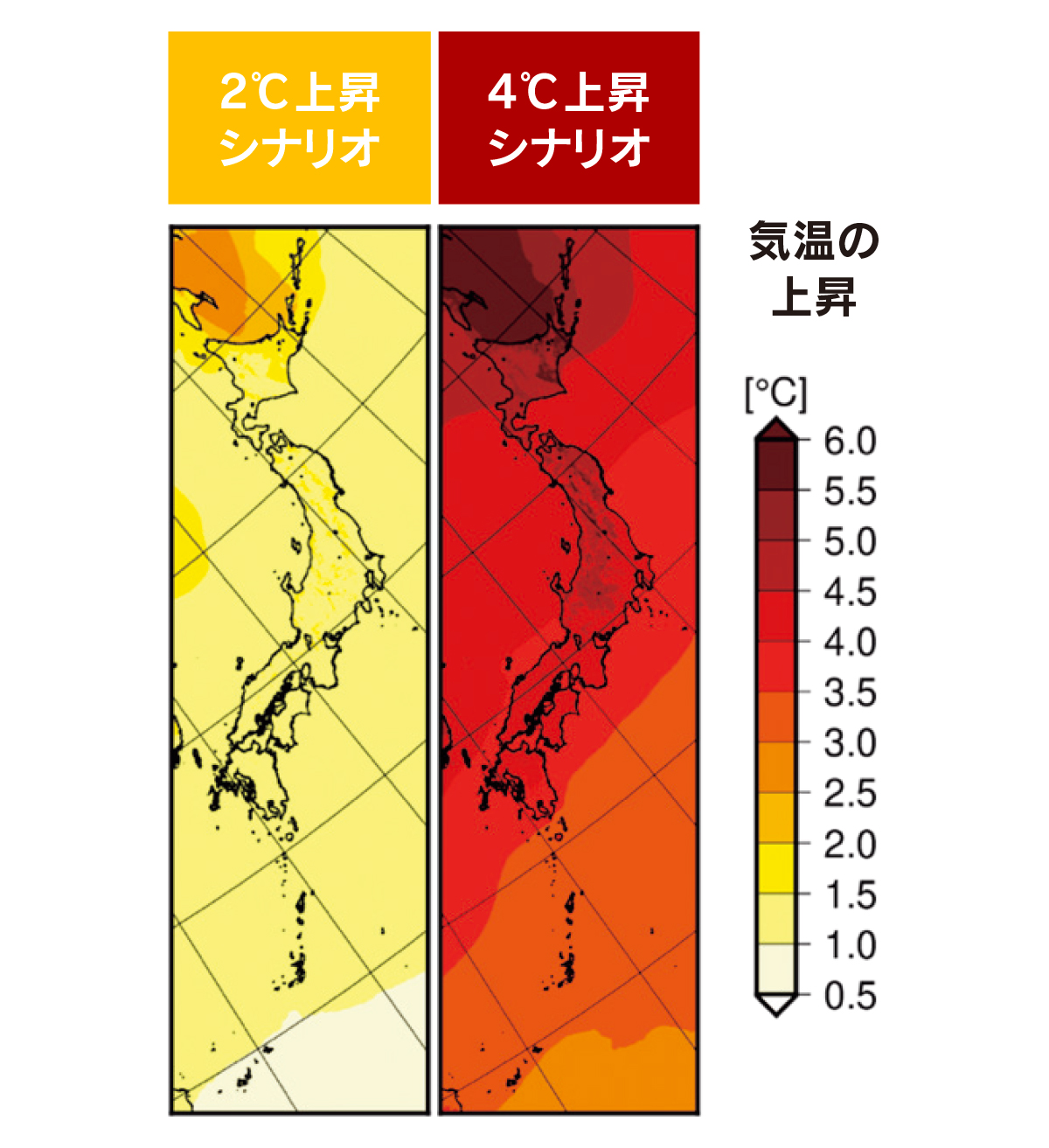

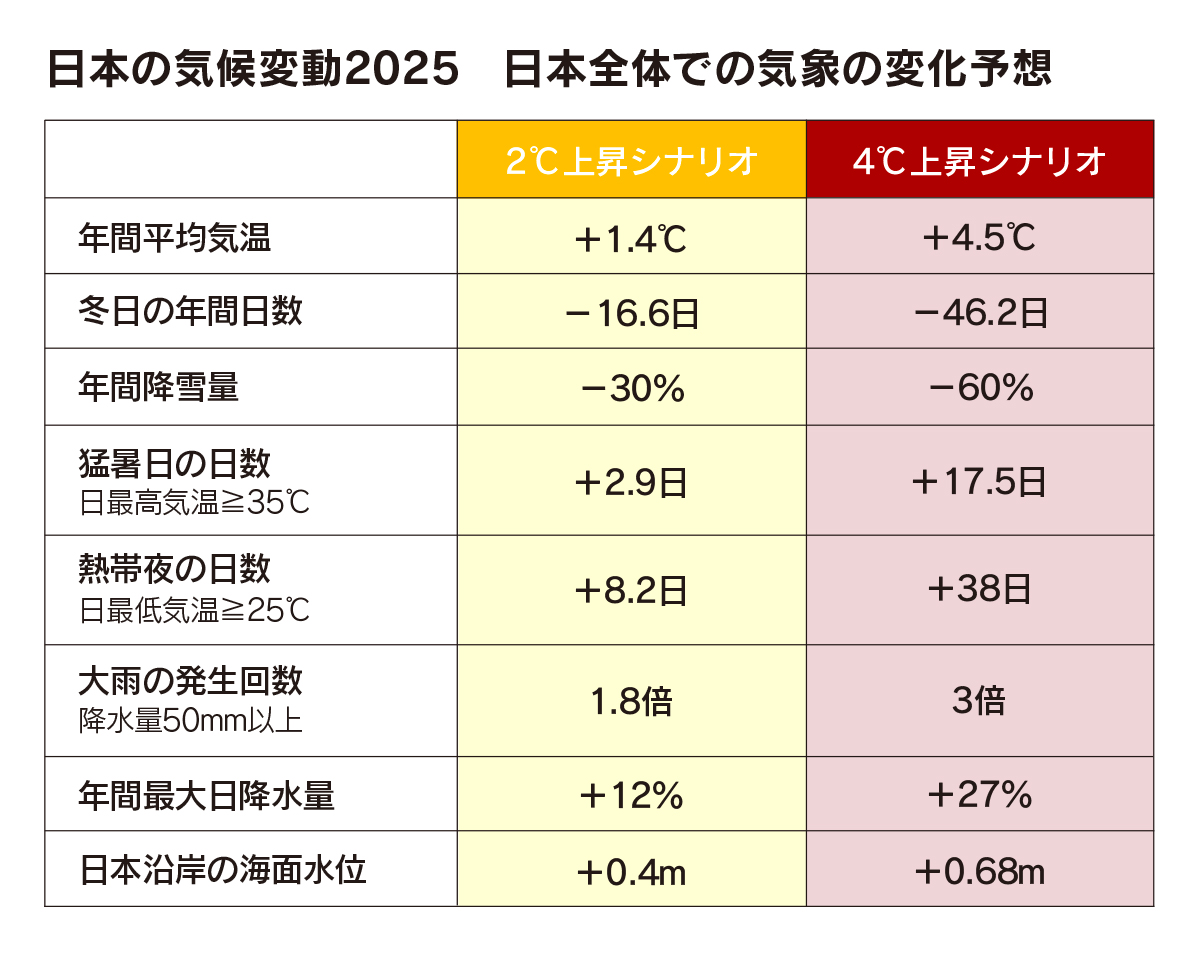

温暖化の程度については、温暖化を抑えることができ、影響が穏やかにとどまる「2℃上昇シナリオ」と、温暖化が止まらず影響が大きくなる「4℃上昇シナリオ」の2つが示されています(図4)。

出展:気象庁

全国平均で見てみると、2℃上昇シナリオでは温暖化の影響はまだ穏やかですが、4℃上昇では大変厳しいものになっています。冬日が46日減、年降雪量が60%減と暖冬化が進む一方で、猛暑日は17日、熱帯夜は38日増加と夏が厳しくなります。さらに大雨の発生回数は3倍、年最大降水量は27%もアップ、海面水位は0.68メートルも上昇すると予想されています。

温暖化の影響は、北方の寒冷地ほど大きいと予測されています。先の熱中症増加と合わせ、北海道・東北といった寒冷地こそ温暖化への備えが欠かせないのです。

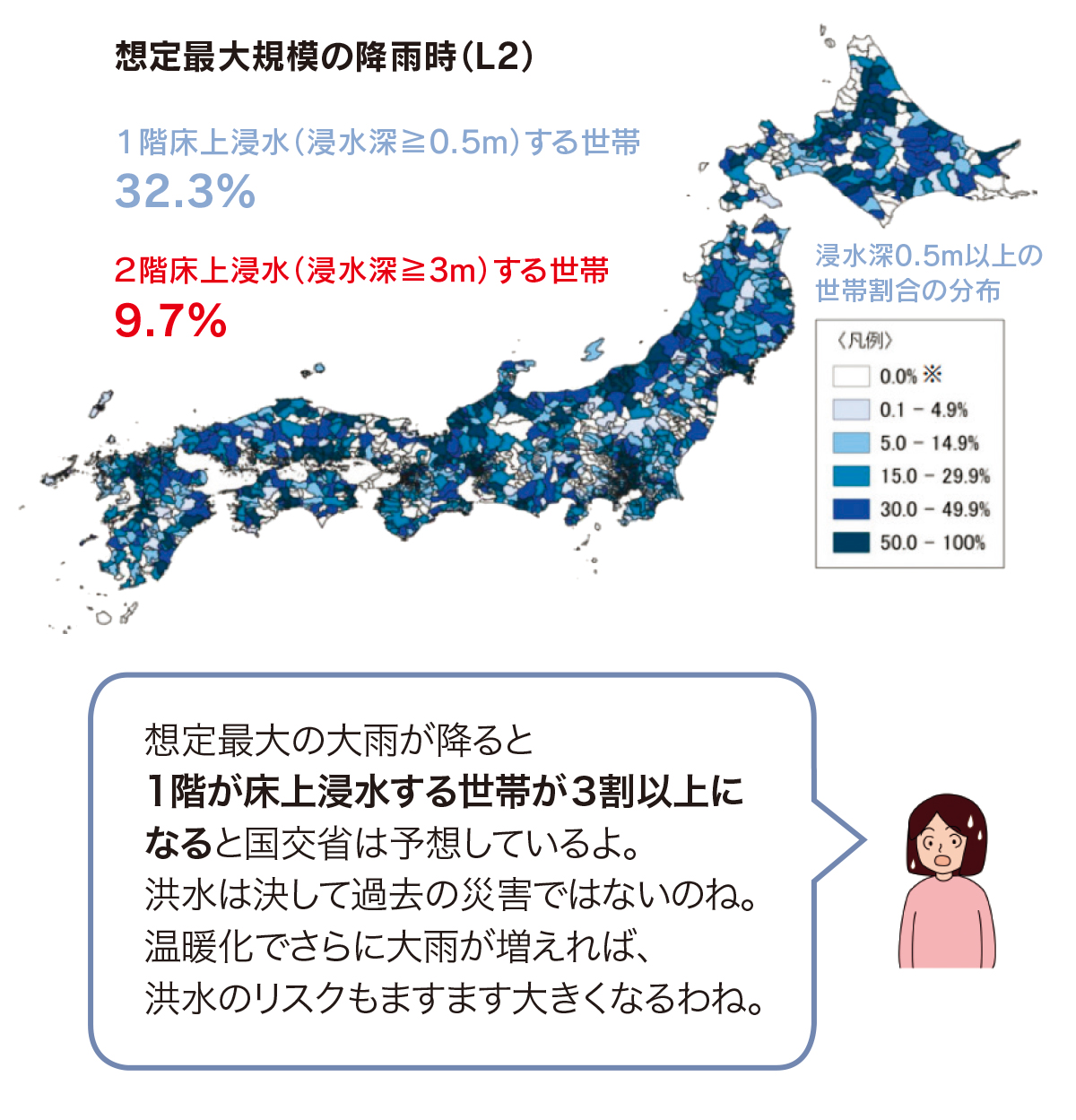

洪水・高潮のリスクも急増

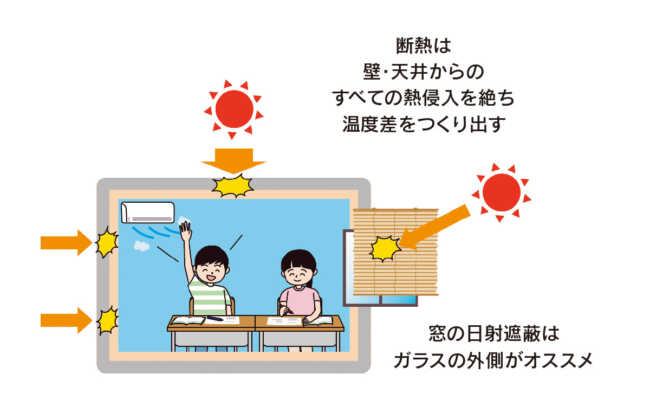

温暖化に備えた家づくりはどうあるべきか。もちろん夏の猛暑化に備えた日射遮蔽や冷房計画は不可欠です。併せて、気候変動による自然災害の激化にも備えることが重要です。大雨の増加は洪水、海面水位の上昇は高潮のリスクを大幅に高めてしまうからです。

国交省は、現状で想定されている最大規模の降雨時に浸水するリスクのある世帯数を予測しています(図5)。これによると、1階が床上浸水する世帯は実に3割以上、2階まで床上浸水する世帯も約1割に達するとされています。

出展:国交省 社会資本整備審議会住宅宅地分科会資料

現状での想定でもこれだけリスクがあるわけですが、大雨が増加すれば浸水被害がさらに拡大するのは当然です。国交省も先の気候変動予測を受けて、治水計画の見直しに着手しています。しかし、見直しで想定しているのは温暖化が穏やかな「2℃上昇シナリオ」です。現状の温暖化は「4℃上昇シナリオ」のペースで進んでいるという分析もある中、十分な見直しとなるかは不透明です。

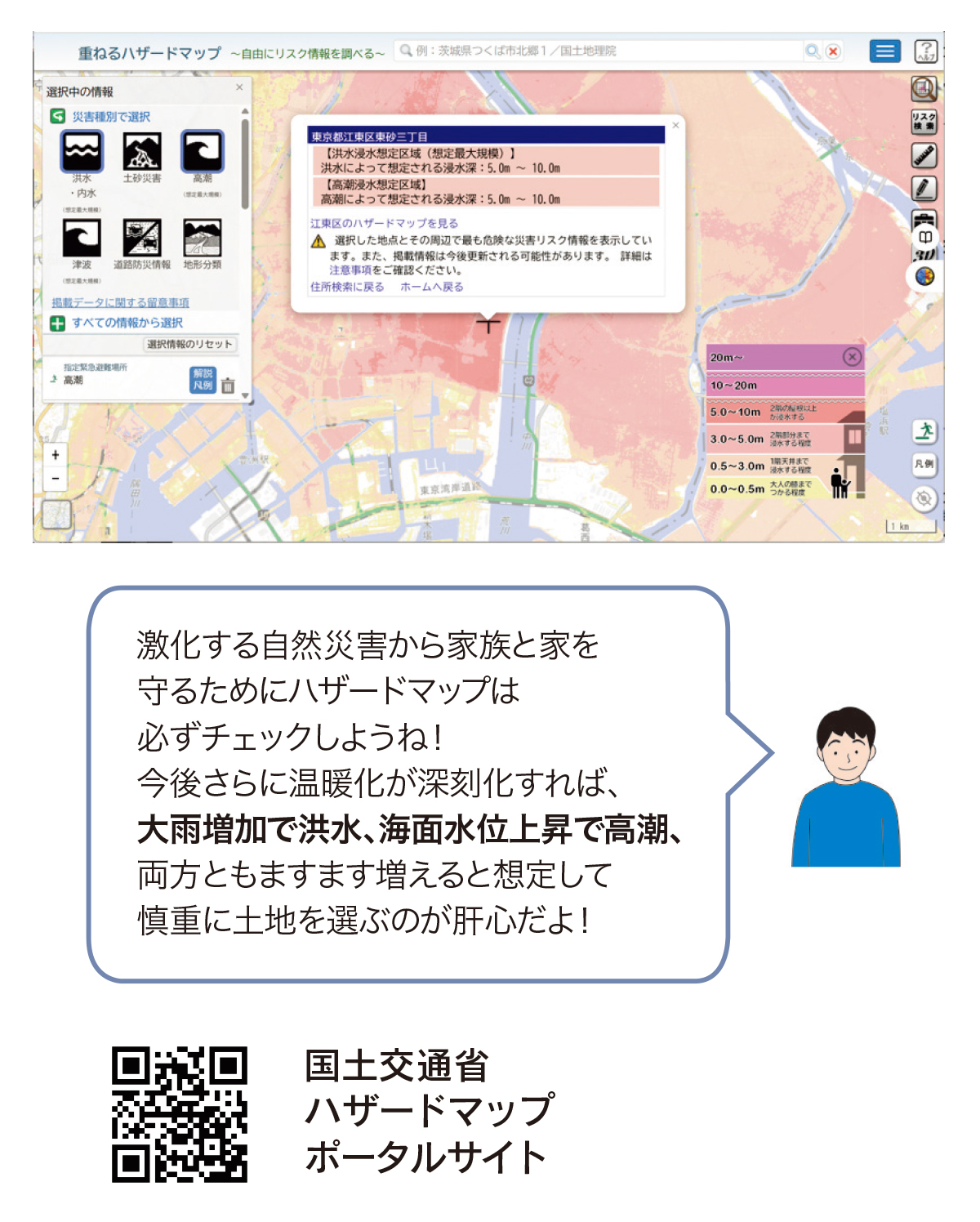

洪水・高潮の脅威再来 土地の安全確認が必須に

そもそも、ごくまれな豪雨や津波でも洪水を完全に防ぐことができる巨大なダムや堤防を整備することは、コストや環境保全の面から実現が困難です。洪水や高潮は起きてしまうものという前提で、家を建てる土地は選ぶ必要があります。

不動産を売買する際には、法律等に詳しくない買主・借主に不利益とならないよう、不動産業者契約の大事な部分を説明する「重要事項説明」の義務があります。2020年からはこの説明に、水害ハザードマップによる洪水のリスクを説明することが義務化されました。

ハザードマップはインターネット上で確認することができますので、土地選びの際には必ず自然災害のリスクを確認すべきでしょう(図6)。

「最近は洪水は起きていないみたいだから大丈夫」などと安易に考えず、将来の豪雨激化や海面水位上昇も考慮して、なるべく自然災害のリスクが少ない土地を選ぶことが一番大事なのです。

Related articles関連記事

新しい暮らし方に調和する寄り添いの提案が生きた自然素材の終の棲家

新しい暮らし方に調和する寄り添いの提案が生きた自然素材の終の棲家

限られた空間を有効活用。明るく開放的なスキップフロアの家

限られた空間を有効活用。明るく開放的なスキップフロアの家