アアルトが晩年を過ごしたアトリエ「STUDIO AALTO(スタジオ・アアルト)」

フィンランドに半年間滞在していたReplanスタッフがお届けする、北欧の暮らしや建築のこと。

目次

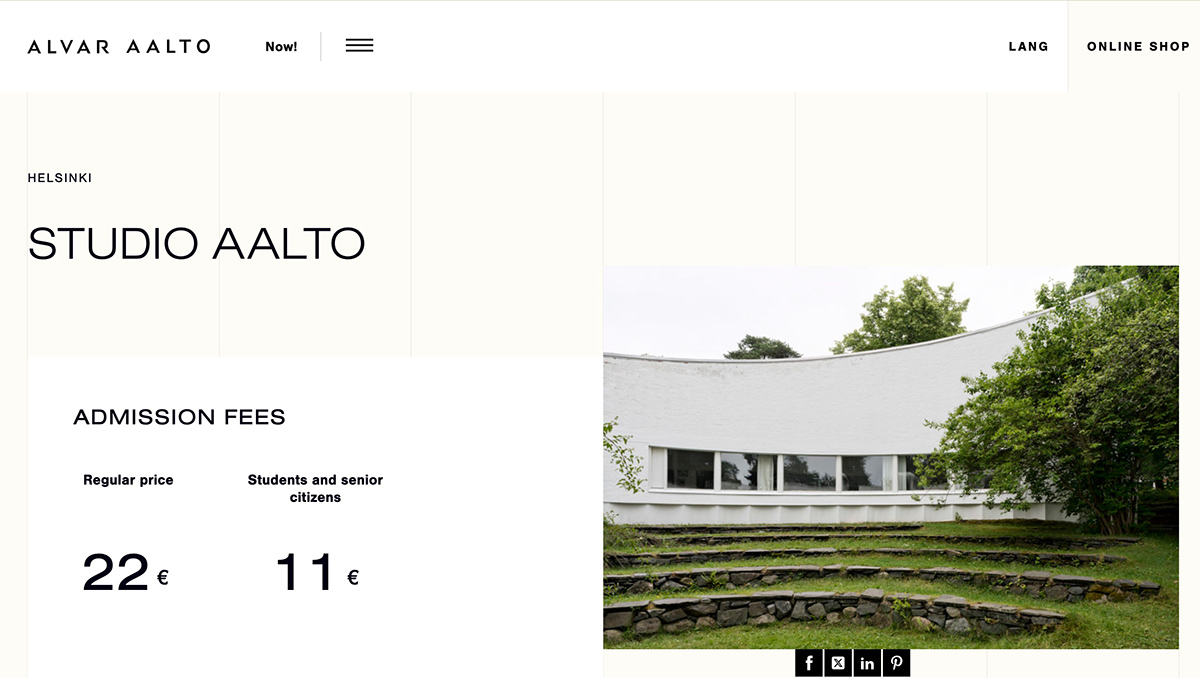

ヘルシンキ市内中心部から少し離れた、静かな住宅街にひっそりとたたずむ白いレンガ造りの建物。ここは、アルヴァ・アアルトが晩年期に、数々の名作を生み出したアトリエ「STUDIO AALTO(スタジオ・アアルト)」です。

ここもフィンランド滞在中に絶対に訪れたかった場所の一つ。今回は僕が現地で見聞きした情報や感想を写真とともにお伝えします。日々の仕事と暮らしが交差するこの空間に宿る、静かな創造のエネルギーを感じ取っていただければと思います…!

アアルト晩年の創作を支えた

新たな制作拠点

「スタジオ・アアルト」は、1955年に完成しました。もともとアアルトは自邸にアトリエを併設していましたが※、徐々に手狭に。そこで建てられたのがこの新たな創作拠点です。完成当初は20名ほど、ピーク時には30名近いスタッフがここで働き、アアルト建築の後期を象徴する名作が次々と生み出されていきました。

※アアルトの自邸を訪問した際の記事はこちらをご覧ください

▼

2度目のアルヴァ・アアルト自邸探訪で知ったこと、感じたこと。

1950年代のフィンランドといえば、戦後復興の勢いと1952年ヘルシンキ・オリンピック後の都市開発を受け、全国で公共建築の競技設計(コンペ)が活発に行われていた時代。アアルトはその多くを勝ち取り、現代まで残る数々の重要建築を手がけることになります。このアトリエは、まさにその創作と挑戦の中心地でした。

「スタジオ・アアルト」の建物の全体像

この建物は、中庭を囲むようにコの字型に配置されています。1階には秘書室やスタッフのための食堂「タベルナ」など、日々の業務を支える機能を集約。2階には製図室や会議室、アアルト自身のアトリエなど、創造的な作業を行うための空間が広がっています。

こうしたレイアウトには、「働く人々が自然を感じながら、気持ちよく創作に集中できるように」という、アアルトならではの思想が感じられます。建築としての魅力だけでなく、名作を生み出す「現場」としての息づかいが、この空間には今も残っています。

1階を見学。注目は食堂「タベルナ」

■アアルトの世界観が凝縮された食堂「タベルナ」

建物の1階にある食堂「タベルナ」は、その名が示す通り、イタリアの家庭的な大衆食堂「タベルナ」に由来しています。イタリア文化をこよなく愛したアアルトは、新婚旅行でも訪れたほど深い影響を受けており、その温かく開放的な空気を事務所内の食堂にも取り入れました。

タベルナの特徴は、あえて自然光を限定的に採り込む独特の光環境です。1階奥は意図的に薄暗く設計されていて、射し込む光は階段から入る程度。その光が人々を自然と2階へと導くような状況をつくり出します。この「光による動線の演出」は、アアルトが後に手がけたフィンランディアホールにも通じる手法で、建築と体験を一体化させるアアルトらしいアプローチのひとつです。

タベルナでは、バルト海沿岸で親しまれるバルティックニシンのソテーとともに、イタリア・トスカーナ地方のワイン「キャンティ」などが振る舞われ、職員たちがランチをともに楽しむ文化を育てるきっかけにもなったそう。アアルトが好んで座った席も当時のまま残されており、その空気感を体感できました。

■1階で気になった名作家具・光・素材感

1階にはほかに秘書室がありました。その一角にもアアルトデザインのチェアが並んでいます。ティートロリーの天板は限定のグリーン色。ここでしか見られないアアルトの家具にテンションが上がります…。階段の踏み面部分はタイル仕上げで、壁は漆喰壁。素材づかいの一つひとつにも、アアルトの思想が宿っていることを実感します。

アアルト後期の代表作が構想された「製図室」

スタジオ・アアルトの2階にある製図室はパーティションで緩やかにゾーニングされ、集中して作業する環境とスタッフ同士の活発な交流が、自然に両立するよう工夫されていました。この空間で、フィンランディアホール、ヘルシンキ工科大学、セイナヨキの都市計画といった後期の代表作が構想されたそうです。

アアルトの名声が高まるにつれ、国外からも設計依頼が相次ぎました。たとえばフランスのルイ・カレ邸をはじめ、世界中からプロジェクトが舞い込み、アアルトが亡くなる時点では100件以上の未完計画が残されていたとも。

これらの引き継ぎに尽力したのが、後継者でありパートナーでもあったエリッサ・アアルトでした。彼女は未完プロジェクトへの対応だけでなく、アアルト建築の維持と継承にも大きく貢献しました。

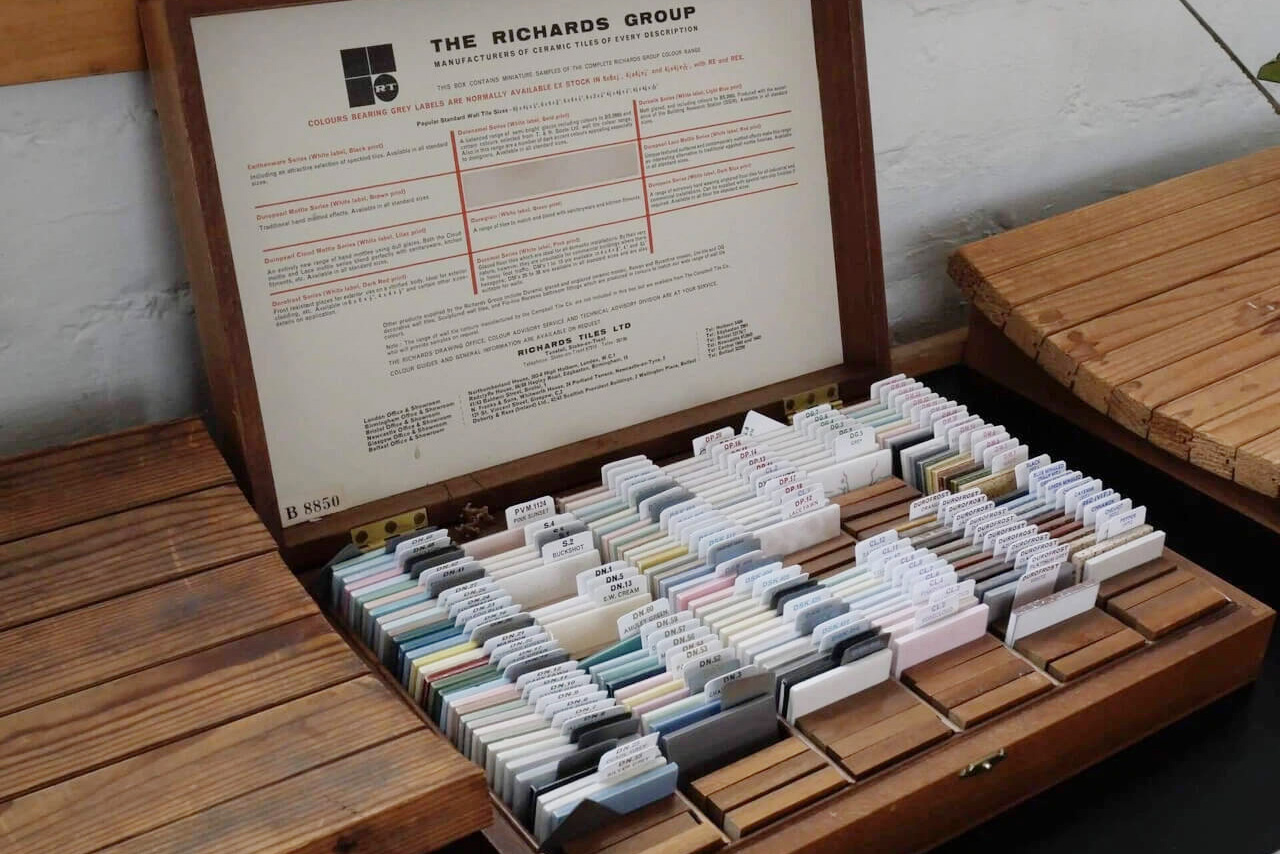

現在、この製図室はアアルト財団による紹介展示の場として活用されています。当時使われていた製図箱には地方都市の設計資料など、貴重なアーカイブが保管されています。かつての創作の現場は今、アアルト建築の歩みを物語る生きた資料室としての役割を果たしています。

設計デザインの密度を高めた「アトリエ」

コンペに向けた集中的な作業が行われたアトリエは、天井まで伸びるやわらかな曲線の壁が印象的な空間です。壁の内部には断熱性に優れたグラスウールが木材によって固定され、構造に負荷をかけずに快適性と機能性を高めるアアルトらしい工夫が施されています。

敷地の斜面を生かした計画も、この建物の大きな特徴です。中庭や円形劇場が設けられ、屋外での講義やスタッフの休憩、さらには映画上映など、多様なアクティビティに利用されました。建築がただの「器」ではなく、創造や交流の場として機能していたことがうかがえます。

室内のベランダには二つの役割があったそうです。一つは、アアルトがデザインした照明のプロトタイプを吊り下げて、デザインや明るさの効果などを検証する役割。もうひとつは、大判の図面を広げ、スタッフ同士が議論を交わすための半屋外的な作業場としての機能です。光や風、素材感を確かめながら設計を深めていくアアルトの姿勢がよく表れています。

また、窓際にはアアルトデザインの家具を象徴する曲げ木技法を用いた「Lレッグ」の製造工程が展示されており、量産性と美しさの両立を追求したデザイン哲学を象徴する存在となっています。

素材や家具に宿るアアルトの思想

「スタジオ・アアルト」は、空間の隅々にまでアアルトの思想が表現されています。戦後の公共建築に多用された赤レンガや、晩年の代表作に頻繁に登場する大理石など、使用される素材には時代背景とアアルト自身の価値観が色濃く反映されています。「素材は単なる仕上げではなく、建築が持つメッセージを語る重要な要素である」という、アアルトの信念が感じられます。

また、アアルトの家具づくりにも明確な思想がありました。それは「良質なデザインを日常に届ける」という理念です。専門性が高い技術がなくても扱いやすく、生活に自然となじむよう工夫された家具は単なる大量生産品とは一線を画し、社会全体の意識を高める「デザイン文化」を根付かせることにつながりました。

まとめ:光が映す、過去と今

「スタジオ・アアルト」で僕が特に印象に残ったのは「光」の存在でした。光を通して生まれる陰影、空間のリズム、人の動き。どれもが無理なくつながりながら、建物に流れる時間そのものを美しく整えているように感じました。「光」をただの自然現象としてではなく、建築を通じて自然とつながるための“導き手”として捉えていたアアルトの感性に触れることができた気がします。

そして何より、そこには人が心地よく、前向きに、活動的に生きるための工夫が隅々にまで散りばめられていました。単なる設計事務所ではなく、創造性と日常が調和する「生きた建築」。それがこのアトリエ建築なのだと思います。

現代に生きる私たちが、光と空間の関係、そして人の暮らしに寄り添うアアルトの設計思想に学ぶべき点は、まだまだたくさんあります。

70年近く前につくられたこの空間が、今もなお静かに多くを語りかけてくるのは、建築と人と自然、そして社会との間に、本質的な「つながり」を築こうとしていたからに他なりません。「つながり」を感じられる空間をつくり上げる。それが、建築が人々に長く愛される一つの重要な要素なのかもしれません。

Related articles関連記事

「住宅ローンの頭金」が用意できない場合の注意点

「住宅ローンの頭金」が用意できない場合の注意点

個性的な外観で暮らしやすい。大人かわいい平屋の住まい

個性的な外観で暮らしやすい。大人かわいい平屋の住まい