第40回「メンテナンス不要で30年以上の耐久性を持つ木外装工法」

30年以上にわたって在来木造住宅の高断熱・高気密化を研究し、性能とデザインは両立できることを説き続けてきた鎌田紀彦氏。高断熱・高気密住宅の建築コストの適正化にも取り組み、現在、暖房エネルギーが1/2〜1/4で済むような高性能住宅が、普通の人でも十分手の届く価格でつくれるようになっています。 この連載では、氏のこれまでの活動の中で設計した住宅、あるいは氏と共に新住協を支えている会員の設計などを紹介しながら、そこから生まれた新しい技術や、高断熱・高気密住宅ならではのデザイン、計画手法を紹介していきます。

目次

住宅の外壁に木材を張った住宅は、デザインもよく家を建てる人にとっては憧れの一つです。しかし、外装用の木材は値段も高く、施工に手間がかかります。防腐塗料を塗って仕上げるのですが、この費用もばかになりません。何よりも、居住後7~10年に一度ぐらいのペースで塗装のメンテナンスが必要です。この工事には足場が必要となることが多く、工事費が結構かかります。今回は、こうしたメンテナンスなしで30年以上の耐久性を持つ「木外装工法」についてご紹介します。

住宅の外壁に木材を使うには

建築基準法で住宅地には防火の指定があり、そのほとんどが準防火地域・法22条地域などに指定されています。より厳しい「防火地域」もありますが、商業地域等がこの指定を受けます。準防火地域と法22条地域では、敷地境界線に近い部分の外壁には防火構造の外壁が要求されます。1階外壁で道路の中心線および隣地境界線から3m、2階外壁は5mの範囲です。最近は敷地が狭くなったため住宅外壁のほとんどがこれに該当し、庭に面した部分のみ防火構造が不要になることが多いと思います。

防火構造の外壁の認定制度は、平成12年に大きく変わりました。それまでは、表面の外壁の防火性能だけで認定されていたのが、外壁全体の構法を認定の対象とするようになりました。この結果、外壁の外装材が可燃物でも認定が受けられるようになりました。

具体的には、室内側に石膏ボードを張れば、試験を受けて通る可能性が生じたのです。建材メーカーは自社のいろいろな材料を使った工法を申請し、認定を受けています。中には、自社の特定の建材を壁内部に使えば、外装として木材も許容する工法や、外装は何でもいいという認定工法まで出てきました。さすがに最近は認定基準も多少変わり、このような工法はもう認定を受けられないだろうと言われていますが、既得権で今でも認められています。

こうした中で、数年前に北総研がいろいろな外壁断熱工法を想定した木材を張った外壁構法を、総括的に防火構造の大臣認定を取得して公開しました。それにより、今ではこの認定を使って誰でも木外壁の住宅を建てられるようになりました。

厚い木材を使った目透かし張り木外装工法 ~ファサードラタン

ヨーロッパ、中でもスイスで盛んですが、厚い木材を目透かし張り(スノコ張り)にする外壁が非常に多く、木造の建物だけではなくRC造などの住宅以外の建築物にも広く採用されています。この外装工法はメンテナンス不要で30~50年の耐久性があると言われます。隣国ドイツでは、木材の外装には必ず防腐塗料を塗って鮮やかな色にしていることから、私たちも木材には必ず防腐塗料が必要だと思ってきましたが、スイスでは最初から防腐塗料も塗りません。木材は、防腐塗料を塗らずに年数が経つと、次第に銀ねずみ色に変わっていきますが、スイス人はこの色が好きだということです。

防腐塗料を塗らずに長期間の耐久性が得られるのは、通気工法を採用して厚い木材を目透かし張りにすると、外装木材は四周表面が常に空気にさらされるため、雨が降って木材が濡れてもすぐに乾き、内部に浸透しないからという説明をされました。通気層に面して張られる防水シートは、紫外線が当たっても劣化しにくいものを使います。最近は、耐候性の透湿防水シートが開発され、50年以上持つというシートもあります。こうした工法は「ファサードラタン」と呼ばれ、今ではヨーロッパ中に広く普及しています。

私も昔からこのような木外装の家を設計してみたいなと思っていたものの、防火構造の壁に阻まれていたのですが、十数年前に秋田の西方君(西方設計/西方里見)がファサードラタンの家を建て、雑誌に掲載されているのを見ました。その頃、室蘭で実験住宅の設計と施工の機会があり、チャンスだと思い挑戦してみました。

それが連載の第6回で紹介した「総2階建てのQ1.0住宅~室蘭八丁平の実験住宅」です。この住宅では、防火構造をクリアするために、躯体の外側に耐力面材として構造用合板の代わりに「モイス」という耐火性のある構造用面材を使っています。これを使えば外装には何の制限もなくなり、150㎜厚の付加断熱と木外装を施工しました(写真1)。

横張りのファサードラタンは異常にお金がかかる

設計段階で西方君のファサードラタンに倣って、厚い木材として安価なカラマツの間柱材を使い、横張りで設計しました。工務店に見積もりを依頼し、その結果で木外装のコストが異常にかかることが分かりました。長方形断面の間柱材を横に目透かしで張ると、木材の上に水がたまってしまうので、断面を平行四辺形に加工することにしたのですが、その加工費が木材の価格より高くなってしまうのです。つまり、木材の値段が2倍以上になるのです。ヨーロッパではファサードラタン用に多様な断面に加工された木材が売られていますが、これもかなり高価なもののようです。

いろいろ考えて、縦に張ったらどうかと思いつきました。木材を横に張った方が斜め上から降る雨が入りにくくはなるのですが、縦でも厚い木材の隙間を通り抜けるような雨はそう多くは降らないだろうし、透湿防水シートによる防水層が中にあるのだから、入ったとしても構わないということです。縦張りなら、長方形断面の間柱材をそのまま使うことができ、コストは大幅に削減できます。後は、「モイス」がかなり高いのですが、これは防火構造にするためにどうしようもありません。

目透かし縦張り木外装工法の防火構造大臣認定を新住協が取得

その後、しばらくして北総研が木外装の防火認定を取得したという情報が入ってきました。北総研がいろいろな断熱材メーカーと協力して、道産木材の利用促進を図るためにも、木材を防火構造でも使えるようにしようというものでした。ただし、この認定には木材を目透かし張り(スノコ張り)で張る工法は入っていませんでした。木外壁は防腐塗料を塗ることが多く、その塗装メンテナンスが大変だということから、目透かし張りを推進しようとしていた私たちにはとても残念なことでした。

そこでまた思いついたのが、それなら私たちで大臣認定を取得しようということでした。北総研の認定取得の中心になっていた糸毛さんに打診して協力もいただき、2024年から認定取得作業に入りました。大変なお金もかかり、申請書の内容を決めるのも難しく慣れない作業で苦労しましたが、2025年ようやく認定取得にこぎ着けました。

新住協の「目透かし縦張り木外装工法」の概要

大臣認定の概要は図1のとおりです。

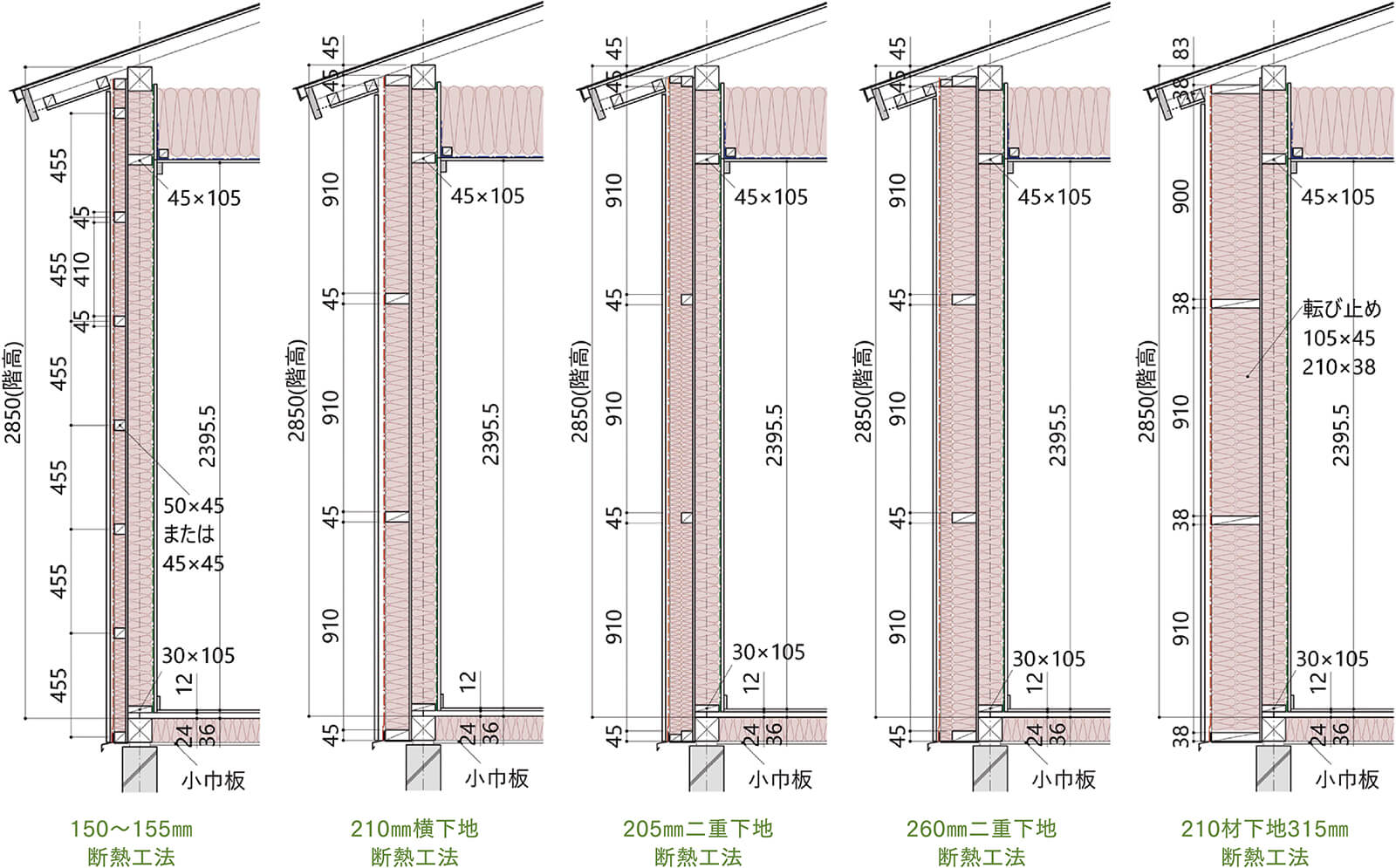

図は、最も一般的に採用されるであろうHGW200㎜級の標準的な工法を示しています。図2には150㎜級から300㎜級までの認定に適合する5つの工法を示します。

これらの工法は『Q1.0住宅設計・施工マニュアル2020(市ヶ谷出版刊)』に解説されている工法です。

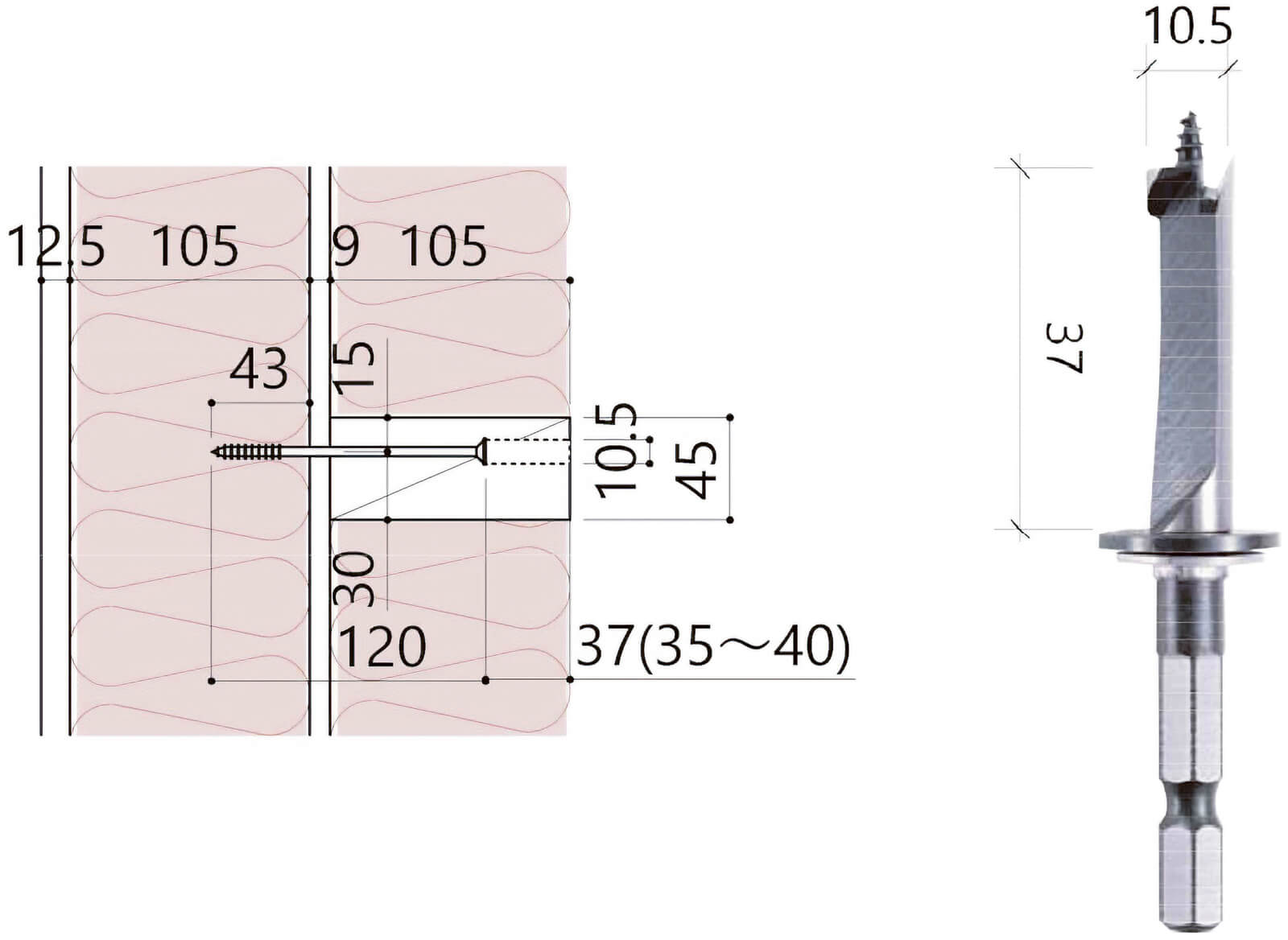

新住協では、「全棟Q1.0住宅レベル-3以上の住宅建設を目指そう」と会員に呼びかけています。寒冷地域ではここに代表として示したHGW16㎏210㎜外壁断熱工法が必須条件になります。発泡断熱材50㎜を付加する外壁断熱工法よりもはるかに性能が高く、かつコストも安くなります。下地木材を躯体に取り付けるための施工のノウハウや工具(図3)も、10年以上かけて開発してきました。

そして一番大事なのは、この大臣認定を新住協の会員だけで利用可能にするのではなく、広く一般に公開していることです。

15年前の実験住宅の外装木材 ~その後の経過

写真1~4に、室蘭八丁平の実験住宅の外観写真を示します。

撮影したカメラも撮った時間も天候も異なり、比較するのが難しいのですが、6年後、9年後まではまだ新築時の色合いが多少残ってるものの、14年後には完全に銀ねずみ色に変わっています。この日は天気も曇りで、撮影の時間もなく北側の写真しか撮れませんでした。曇りのせいで若干暗く写っています。この色がスイス人は好きだと言いますが、日本人の私たちにはどうでしょうか。

私は、最初だけ少し着色剤で色を付けた場合、同じように時間が経ってどんな色に変わっていくのかを試してみたいと思っています。また仙台で同じ工法で建設した住宅は、まだそんなに時間が経っていないのですが、スギを使ったり、特殊加工のカラマツを使ったりしています。これらの住宅についても10年以上経ってどう変化したかを報告できればいいなと思っています。

Related articles関連記事

友人夫妻が暮らすフィンランドのアパートを訪ねました。

友人夫妻が暮らすフィンランドのアパートを訪ねました。

毎週末の草野球

毎週末の草野球