織田憲嗣さんの言葉をかみしめながら振り返る「ハンス・ウェグナー展」

フィンランドに半年間滞在していたReplanスタッフがお届けする、北欧の暮らしや建築のこと。

目次

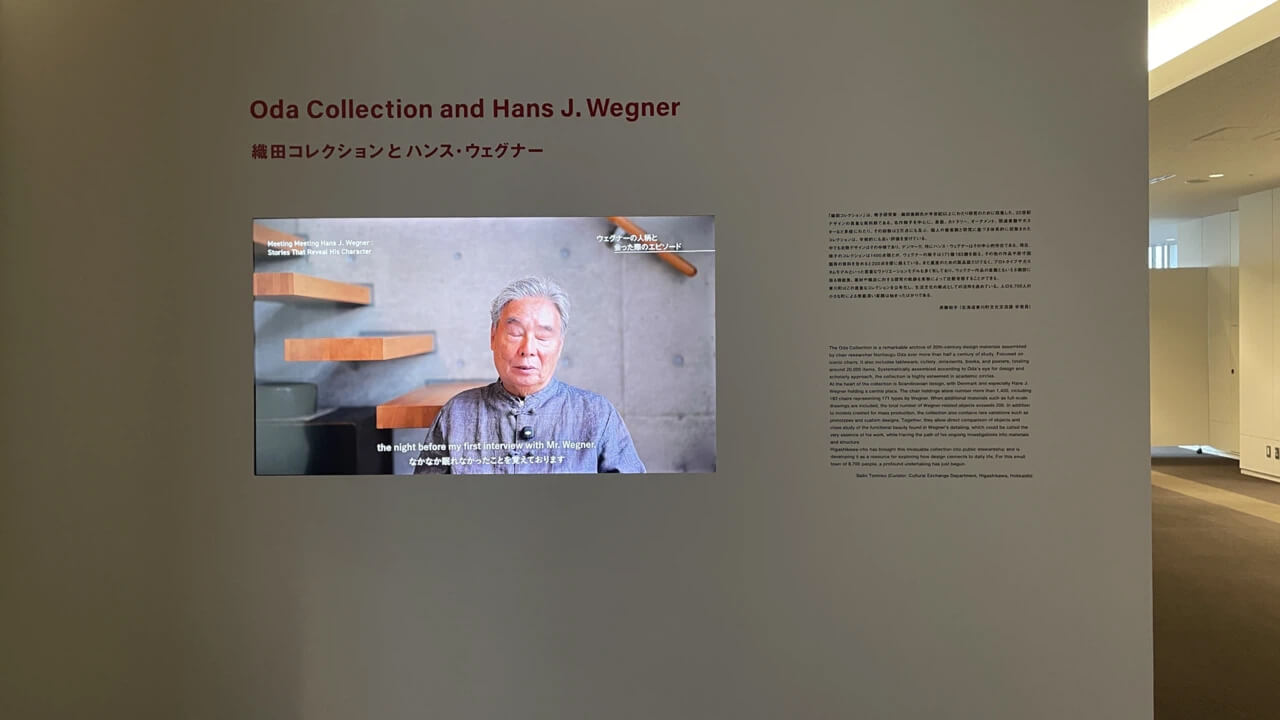

昨年12月、渋谷にあるヒカリエホールで開催されていた「ハンス・ウェグナー展」を訪れました。椅子研究家として著名な織田憲嗣さんが「ここでならウェグナー展が開催できる」と太鼓判を押したという会場に、建築家・田根剛さんのエッセンスが加わる。そこに立ち上がっていたのは、単なる展覧会の枠を超えた「時間の厚みに身を委ねる体験の場」でした。

すでに会期は終えてしまいましたが、今回は記録も兼ねて僕視点でのウェグナー展の全体像をレポートします。

公式解説(要約)|なぜ今、ウェグナーなのか

ハンス・ウェグナー(1914-2007)は、ミッドセンチュリー期のデンマークデザインにとどまらず、20世紀の家具デザイン史を代表する存在として語られます。《ザ・チェア》(1949)、《Yチェア》(1950)などの代表作は高い人気を誇り、多くの人が一度は目にしたことがあるはず。家具職人としての才能と素材への洞察を併せ持ち、生涯で500脚以上の椅子を世に送り出した人物です。

本展は、椅子研究家・織田憲嗣氏のコレクションを軸に、椅子約160点と関連資料を一堂に集めた、国内でも類を見ない規模の回顧展。田根剛氏の会場構成のもと、豊富な作品群と資料から、その功績とデザイン哲学をたどります。

※bunkamura「ハンス・ウェグナー展」公式サイトより(※上記は公式サイト記載内容を要約)

はじめに|圧巻の家具群。でも“名作を並べた展覧会”ではない

本展は、織田憲嗣さんの「織田コレクション」を軸に、椅子約150点以上の家具群でウェグナーの生涯と思想を辿る回顧展。国内最大級の規模感です。

ウェグナーが17歳のときに、人生で最初にデザインしたという意欲作「ファーストチェア」の復刻展示に始まり、原寸図面や断面図などから製造の舞台裏に触れられる導入。そして、家具の時代ごとの連なりを何度も巡れる演出や、読み物としても濃密な図録の存在…。行ってから1ヵ月以上が経った今でも、まだあの感慨が余韻として残っています。

そして何よりも「椅子」についての認識を再確認する機会になりました。

椅子は自分たちに身近すぎて、ともすると些細な存在に思えますが、よく考えれば「視線の高さ」「会話の距離」「食事の姿勢」「休息の質」といったコミュニケーションや行動に大きく影響を与える存在。つまり、住まいの設計思想は、最後に椅子の上で検証されるともいえます。

暮らしの本質を見つめるためには、椅子を含む家具が占める役割が非常に大きいものだと、改めて痛感させられる展示でもありました。

Chapter1|ハンス・ウェグナーとは何者か?

「Chapter1」では「ウェグナーとは何者か?」についての展示がされていました。20世紀の巨匠という完成像ではなく、1930〜40年代の作品から、学び続けるデザイナー・家具マイスター・教育者・ライフスタイル提案者…といった多様な「顔」がどう醸成されていったかをたどります。

ここにはウェグナー邸と椅子のミニチュアの展示も。一脚ごとのディテールや影の落ち方まで計算されているようで、その完成度と洗練された温度感に胸が躍りました。

展示をじっくりと見回っている間に「過去にこの椅子のデザインがあったから、こっちで新たにこのデザインになったんだ……!」そう腑に落ちた瞬間が何度もありました。

名作は最初から名作ではなく、出会いと反復と修正の連続が、長く使われ続ける理由につながる。「Chapter1」のエリアを「読むように歩く」ことで、後半に待ち構える今に伝わる名作群が、単なる結果ではなく“過去の試行錯誤の結晶”としてくっきりと輪郭を帯びてきました。

Chapter2|クラフツマンシップ ─大量生産と美の両立

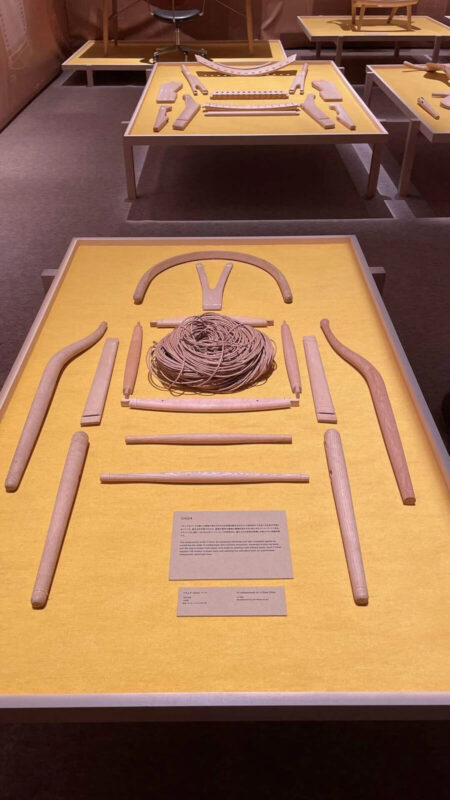

「Chapter2」の展示テーマは「クラフツマンシップ」。大量生産と美しさ、手に取りやすい価格と高い品質などの相反する条件を、ウェグナーは「クラフツマンシップ」で乗り越えたとのことですが、その過程を最初に具体的に紹介しているのが、バラバラにされた「Yチェア」でした。

日常の必需品だからこそ、誰の手にも届くように。でも美しく。そのためにパーツや製造工程の一つひとつまで突き詰める。ウェグナーのものづくりへの執念が、分解展示から伝わってきます。

ほかにも、半分に切断された籐の「ザ・チェア」や分解された「バレットチェア」に「ピーコックチェア」、少しずつ剥かれていた「パパベア」も展示されていて、「これだけのパーツで作られているのか…!」という新たな発見がありました。

僕は図面を書いて家具を組み立てる職人ではありません。それでも、ウェグナーが図面を起こし、1/5モデルを作り、職人と対話し、メーカーの得意分野を読み、時に技術開発にも関わったという仕事の積み重ねを目の前に、思わず自身にこう問いかけました。

「“美しさは工程に宿る”という事実を前にして、自分なら何を選び、手放さないだろうか?」

ここを追求し続けたからこそ、今のウェグナーの椅子があるのだと感じます。分解された椅子が表現しているのは、ウェグナーの「ものづくりへの強い想いと熱意」でした。

Chapter3|名作椅子(Masterpieces) ─図面と「裏面のない家具」

入室した瞬間に思わず息を飲んで立ち止まってしまった「Chapter3」の展示エリア。

漆黒の空間に真上からのスポットライトで浮かび上がるのは、整然と並ぶ台座に鎮座する名作椅子の数々。まるで一脚一脚が主役の、椅子の高級ブティックのような雰囲気でした。

この展示で表現されていたのは「家具に裏面があってはならない」という、ウェグナーの強い信念。25脚の名作椅子を図面とともに裏側まで眺められるという新鮮な体験ができました。正面・側面・背面・下面…どこをどの角度から眺めても、ただただシンプルで美しい、というのが唯一の感想です。

製作の背景や裏側についての説明が多かったChapter1や2とは対照的に、ただ椅子が立ち並ぶだけの人間味を削ぎ落としたような展示空間でしたが、椅子本体からにじみ出る「人に使われるための家具」という圧倒的な存在感のせいか、不思議と温かみが感じられました。

自分を含め周囲の見学者の人たちも皆一様に、椅子に見入っては感嘆の声を上げていました(!)が、いわゆる美術品と違い、誰にとっても身近な「椅子」だからこそ、共感しやすい部分もあるのではないかと思います。

毎日触れるものほど、裏側が整うと暮らしが整う。どの角度から見ても美しいウェグナーの椅子のような家具は、住む人の所作まで整えていくのではないか、との考えが心に残りました。

Chapter4|ウェグナーの椅子 1945–1990 ─“系譜”と“時代”を丸ごと歩く

「Chapter4」は1945〜1990年を10年ごとにカーペットでゾーニングし、100点超の椅子と家具を年代順に見せる圧巻の展示空間。あまりの絶景で「Chapter3」とは別の意味で入った瞬間に「う、うわぁ…」と思わず声が漏れてしまいました。

椅子だけが5脚集めた島や、実際のリビングやダイニングのようにテーブルセットとペンダントライトをコーディネートした島など、組み合わせが多様で、時代に合わせて集められた名作家具同士の語らいの場のようにも見えます。

ここでは“デザインの系譜”だけでなく、家具製造を取り巻く状況の変遷まで説明されています。同空間に異なる年代の椅子が並べられているので、例えば笠木が削り出されている「ザ・チェア(1949)」と1970年代以降に多用されるプライウッドの椅子を見比べたりするなど、デザインの進化とともに、製造工程の機械化や木材供給の状況、職人技術の変化を知ることができます。

工業化が進む中でもウェグナーは、手触りと座り心地の説得力を手放さないように、流行ではなく、その時代と未来の“最適”をデザインし続け、更新できるような思想を詰め込んでいたのではないかと思います。

「Chapter4」では、 ところどころで織田さんの声がこだまする演出もたまりませんでした。展示の大半が織田コレクションから出されているという事実に、ただただ脱帽です。以前、僕が織田さんにお会いしたときに聞いた忘れられない言葉があります。

「本物を手にして、愛着を持って大切にする。その時間こそが最も豊かで、大切なんです」。

展示の終盤、その言葉がふと頭に浮かびました。

最後の最後に待っていたのは、ウェグナーの名作椅子に座れるコーナーです。これがまた沼で…。さっきまで鑑賞するだけだった椅子に体を預けた瞬間、脳内での理解が体にすとんと落ちてくる。最後まで「ウェグナーの椅子の何たるか」を味わわせてくれる展示構成に、感動以上の言葉が見つからず、ただただ感謝の気持ちでいっぱいになりました。

織田憲嗣さんの言葉が、展示体験を“暮らし”に定着させていく

この圧倒的な展示を見終えたあとに残ったのは、「なぜウェグナーの椅子は今も愛され続けているのか?」というシンプルな疑問です。

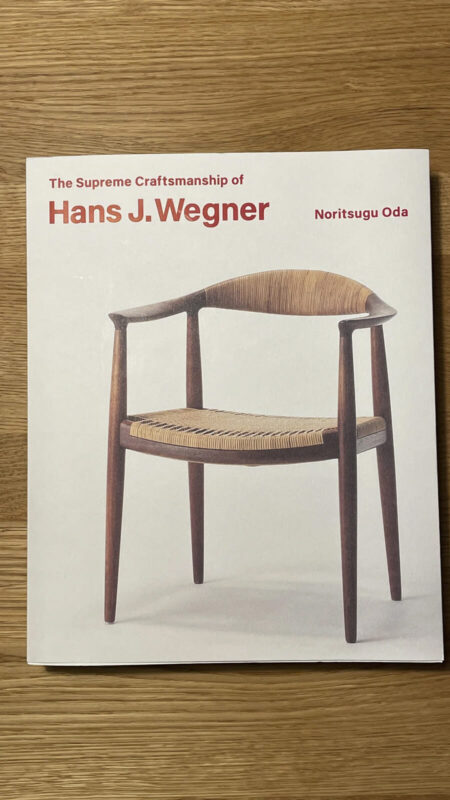

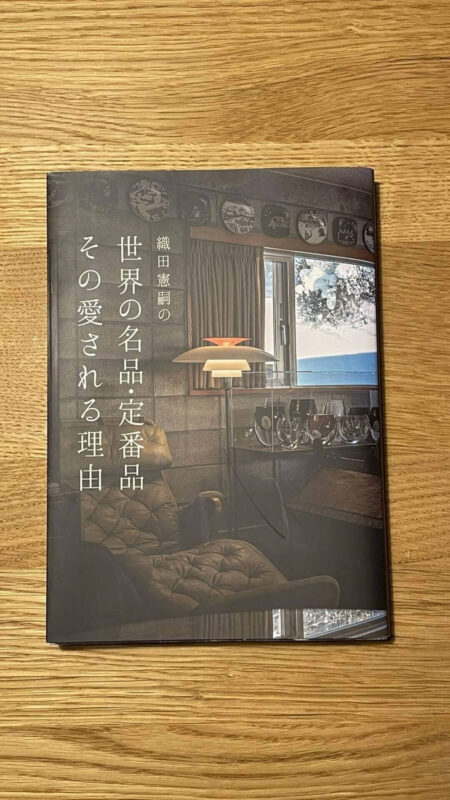

答えの手がかりは会場にもありますが、その感覚を日常の言葉へ翻訳してくれるのが、今回の企画展の図録と、札促社で発刊した織田憲嗣さんの書籍「世界の名品・定番品 その愛される理由」だと思います。

本書籍には、世界で愛される名品たちの周辺の情報を含め、織田さんの言う「本物とは何か」が記されていて、読み物としても、住まいづくりの指針としても心に染みます。僕にとっては「ハンス・ウェグナー展」を通して芽生えた「裏側まで見たくなる目」の大切さを日常の中で思い起こすためのバイブル的存在です。よければぜひ手にとってみてください!

おわりに|「本物に触れる時間」を、暮らしに取り入れる

僕にとってこの企画展の価値は、知識が増えること以上に、「自分の感覚が戻ってくる」ことでした。木の緊張、曲線の必然、座り心地といった実物の説得力が、ゆっくりと心と脳に染み込んでいった感覚があります。

実際、家に戻って自分の椅子に座った瞬間の感覚が今までと少し違っていて、数年間使っていたYチェアの座り心地が、さらに体になじんできたように実感できました。

何かを買うためでも、ただ知識を増やすためでもない、ただ、自分の感覚を確かめるために足を運ぶ。「本物に触れる時間」を暮らしに取り入れることの価値を再認識した「ハンス・ウェグナー展」でした。

Related articles関連記事

中庭を中心に設計した自然光に満ちた住まい

中庭を中心に設計した自然光に満ちた住まい

【トークセッション】つくり手が伝えたいこと vol.3 with STARR WEDGE

【トークセッション】つくり手が伝えたいこと vol.3 with STARR WEDGE